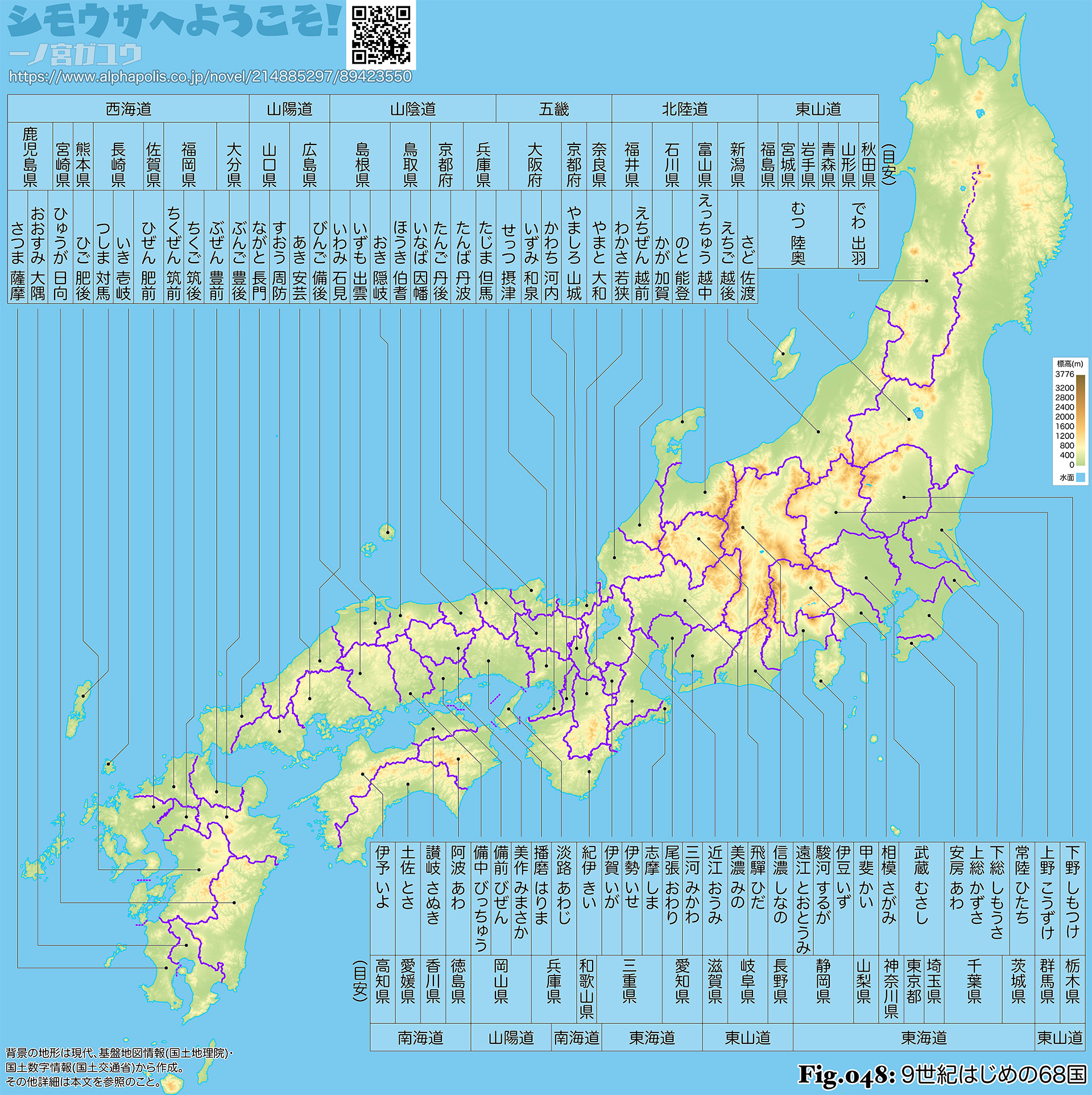

日本の「国(クニ)」とは古代、律令制のもとで定められた地方区分 (およびその行政組織) のうち最上位にあたるものであって、(本質的には異なるが) 位置づけとしては現在の都道府県に相当する。一般には名称に関して旧国名と呼ばれることが多い。クニは大宝律令によって定められたあと、9世紀はじめの天長元年(824) に 68国(66国と壱岐・対馬の2島)が確立された。クニより下位の区分はこの時点で「郡(コオリ/グン)」であり、さらにその下位は「郷(サト/ゴウ)」である。

68国は以下のように推定される。

これは「線」によって明確された近代の姿からそれまでの変動を差し引いて表現したものである。その変動はすべて記録に基き、記録に残らなかった変動は反映していない (反映できない)。現在のような高度な技術もなく人口もずっと少なかった古代、人々が進出した範囲は限られ、そうでない場所の境界は漠然と把握されていた。したがって、ほかに揺れ動いた国界があるとしてもそれは「変わった」というより「定まった」と表現するべきものだろう。この点において、「線」をすべて同じように表現するのには躊躇があるが、その程度を厳密に分けて表現するには限界があるし、その意義もあまりないだろうからやめておく。いずれにせよ、近世を含めてそれ以前の境界を線で表現するのも便宜上のものに過ぎない。なお「くにざかい」は「国境」「国界」のどちらでも表現できるが、前者は線 (国境線) を連想させるので本稿では「国界」を用いた。

これは「線」によって明確された近代の姿からそれまでの変動を差し引いて表現したものである。その変動はすべて記録に基き、記録に残らなかった変動は反映していない (反映できない)。現在のような高度な技術もなく人口もずっと少なかった古代、人々が進出した範囲は限られ、そうでない場所の境界は漠然と把握されていた。したがって、ほかに揺れ動いた国界があるとしてもそれは「変わった」というより「定まった」と表現するべきものだろう。この点において、「線」をすべて同じように表現するのには躊躇があるが、その程度を厳密に分けて表現するには限界があるし、その意義もあまりないだろうからやめておく。いずれにせよ、近世を含めてそれ以前の境界を線で表現するのも便宜上のものに過ぎない。なお「くにざかい」は「国境」「国界」のどちらでも表現できるが、前者は線 (国境線) を連想させるので本稿では「国界」を用いた。

68国は以下のとおり。五畿は畿内の5国、七道 (東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道) は残りの63国を、通る街道 (海道) によって分けたものである。

◦五畿

| ‣ | 大和: やまと |

| ‣ | 山城: やましろ |

| ‣ | 河内: かわち (かはち) |

| ‣ | 和泉: いずみ (いづみ) |

| ‣ | 摂津: せっつ (せつつ) |

◦東海道

| ‣ | 伊賀: いが |

| ‣ | 伊勢: いせ |

| ‣ | 志摩: しま |

| ‣ | 尾張: おわり (おはり) |

| ‣ | 三河: みかわ (みかは) |

| ‣ | 遠江: とおとうみ (とほたふみ) |

| ‣ | 駿河: するが |

| ‣ | 甲斐: かい (かひ) |

| ‣ | 伊豆: いず (いづ) |

| ‣ | 相模: さがみ |

| ‣ | 安房: あわ (あは) |

| ‣ | 上総: かずさ (かづさ) |

| ‣ | 下総: しもうさ (しもふさ) |

| ‣ | 常陸: ひたち |

| ‣ | 武蔵: むさし |

◦東山道 (とうせんどう、とも)

| ‣ | 近江: おうみ (あふみ) |

| ‣ | 美濃: みの |

| ‣ | 飛驒: ひだ |

| ‣ | 信濃: しなの |

| ‣ | 上野: こうずけ (かうづけ) |

| ‣ | 下野: しもつけ |

| ‣ | 陸奥: みちのく・むつ |

| ‣ | 出羽: でわ (では) |

◦北陸道

| ‣ | 若狭: わかさ |

| ‣ | 越前: えちぜん (ゑちぜん) |

| ‣ | 加賀: かが |

| ‣ | 能登: のと |

| ‣ | 越中: えっちゅう (ゑつちゆう) |

| ‣ | 越後: えちご (ゑちご) |

| ‣ | 佐渡: さど |

◦山陰道

| ‣ | 丹波: たんば |

| ‣ | 丹後: たんご |

| ‣ | 但馬: たじま |

| ‣ | 因幡: いなば |

| ‣ | 伯耆: ほうき (はうき) |

| ‣ | 出雲: いずも (いづも) |

| ‣ | 石見: いわみ (いはみ) |

| ‣ | 隠岐: おき |

◦山陽道

| ‣ | 播磨: はりま |

| ‣ | 美作: みまさか |

| ‣ | 備前: びぜん |

| ‣ | 備中: びっちゅう |

| ‣ | 備後: びんご |

| ‣ | 安芸: あき |

| ‣ | 周防: すおう (すはう) |

| ‣ | 長門: ながと |

◦南海道

| ‣ | 紀伊: きい |

| ‣ | 淡路: あわじ (あはぢ) |

| ‣ | 阿波: あわ (あは) |

| ‣ | 讃岐: さぬき |

| ‣ | 伊予: いよ |

| ‣ | 土佐: とさ |

◦西海道

| ‣ | 筑前: ちくぜん |

| ‣ | 筑後: ちくご |

| ‣ | 豊前: ぶぜん |

| ‣ | 豊後: ぶんご |

| ‣ | 肥前: ひぜん |

| ‣ | 肥後: ひご |

| ‣ | 日向: ひゅうが (ひうが) |

| ‣ | 薩摩: さつま |

| ‣ | 大隅: おおすみ (おほすみ) |

| ‣ | 壱岐: いき |

| ‣ | 対馬: つしま |

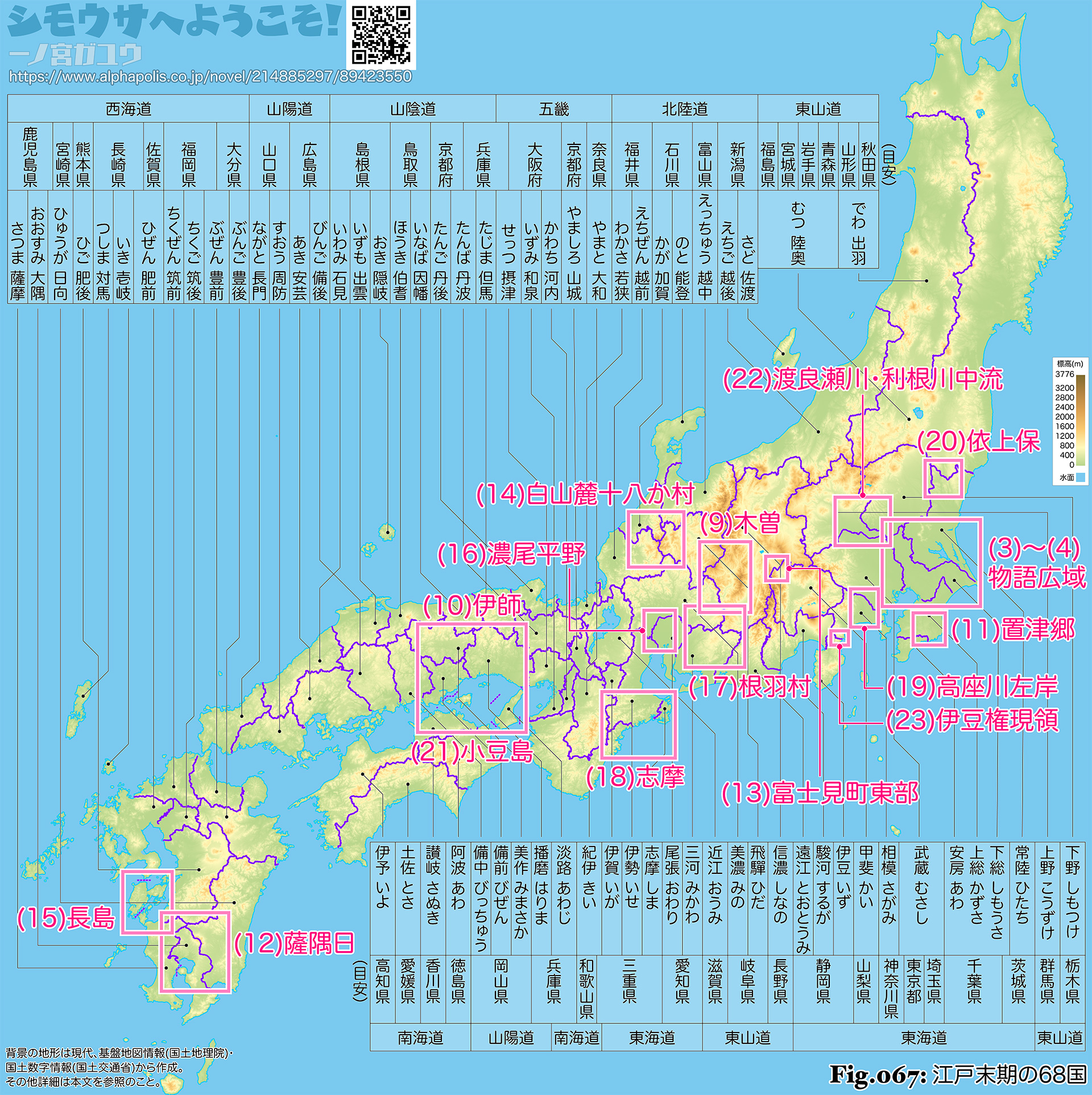

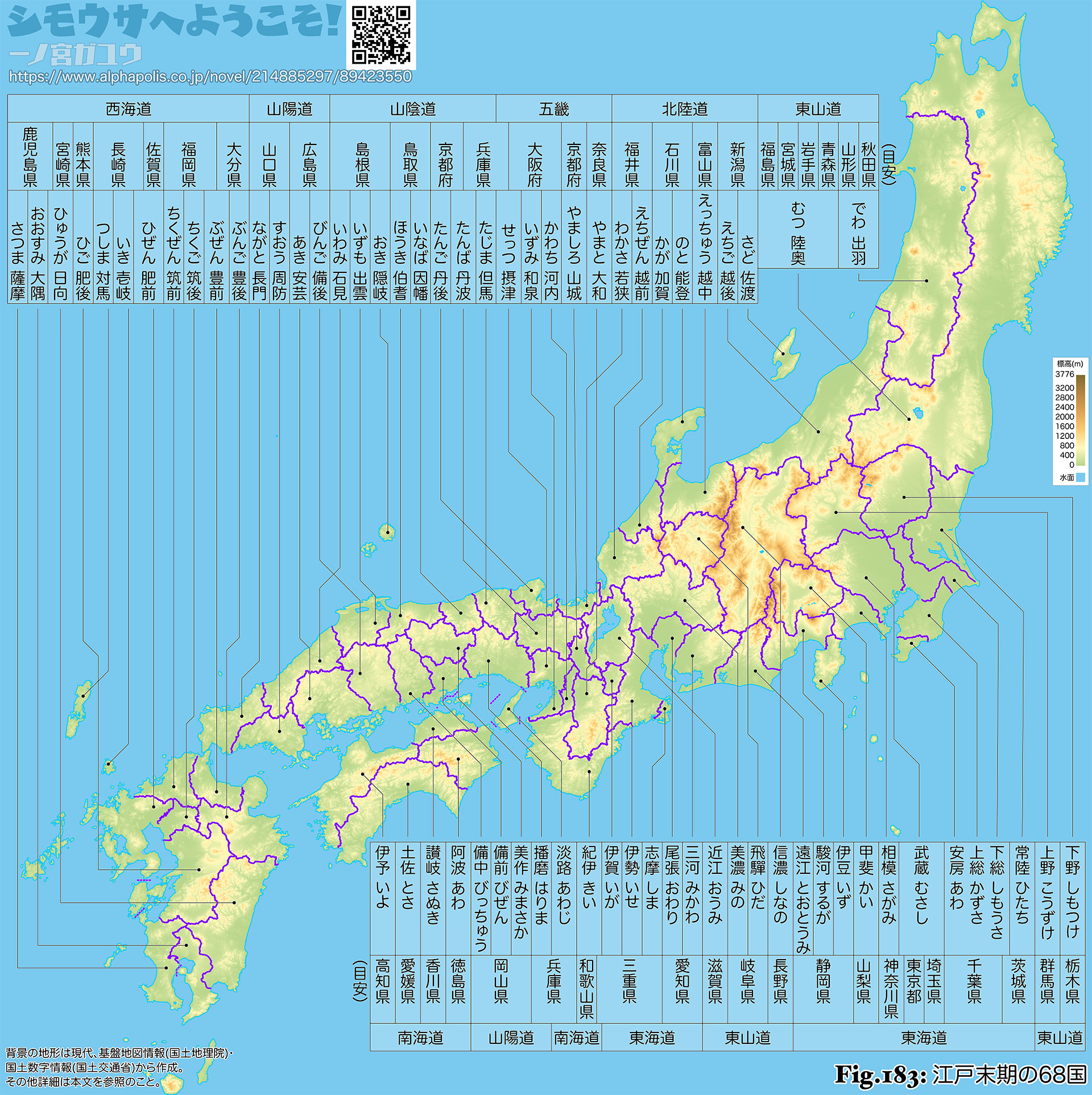

クニは、律令体制の崩壊によってその実態を失ったが、その後も基本的な地方区分として定着し、継続的に使用された。近世末の国界を示せば以下のとおりである。

おおまかに分類すれば以下のようになる。

Ⓐ 主体がはっきりせず、きわめて曖昧だった国界が共通認識あるいは相互理解のなかで変化したともいえるもの。

大隅国➡薩摩国 | 【(12) 薩隅日(南九州)の変遷】 (牛屎 (牛山) 院) | : 古代 |

大隅国⬅➡日向国 | 【(12) 薩隅日(南九州)の変遷】 (救仁郷・救仁院・財部院・深河院) | : 古代 |

美濃国➡信濃国 | 【(9) 木曽の変遷】 | : 古代〜中世 |

播磨国➡美作国 | 【(10) 伊師の変遷】 | : 平安末期 |

安房国➡上総国 | 【(11) 置津郷の変遷】 | : 中世 |

相模国➡武蔵国 | 【(19) 高座川左岸】 (鶴間) | : 南北朝期〜室町期 |

備前国➡讃岐国 | 【(21) 小豆島の変遷】 | : 戦国期〜織豊期 |

Ⓑ 戦国大名によって領国に組み入れられ、その後、豊臣政権か徳川政権 (江戸幕府) 初期の検地・領知の過程で確定されたもの。

甲斐国➡信濃国 | 【(13) 富士見町東部の変遷】 | : 天正11年(1583) |

加賀国➡越前国 | 【(14) 白山麓十八か村の東谷・西谷の変遷】 | : 天正12年(1584) |

大隅国➡薩摩国 | 【(12) 薩隅日(南九州)の変遷】 (吉田郷) | : 天正15年(1587) |

肥後国➡薩摩国 | 【(15) 長島の変遷】 | : 天正15年(1587) |

美濃国➡尾張国 | 【(16) 濃尾平野の変遷】 (葉栗・中島・海西 3郡の分割) | : 天正17〜18年(1589〜1590) |

三河国➡信濃国 | 【(17) 根羽村の変遷】 | : 天正19年(1591) |

志摩国➡伊勢国・紀伊国 | 【(18) 志摩の変遷】 | : 文禄3年(1594) ・慶長6年(1601) |

相模国➡武蔵国 | 【(19) 高座川左岸の変遷】 (相原) | : 文禄3年(1594) |

陸奥国➡常陸国 | 【(20) 依上保の変遷】 | : 文禄4年(1595) |

下総国➡武蔵国 | 【(3) 古代から中世・近世はじめにかけての下総国】 (新方) | : 慶長17年(1612) |

Ⓒ 徳川政権 (江戸幕府) の国郡編成もしくは国絵図作成の過程で変動したもの。経緯はかならずしも明らかではない。

上野国➡下野国 | 【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】 (桐生川) | : 江戸初期 |

常陸国➡下総国 | 【(3) 古代から中世・近世はじめにかけての下総国】 (下妻鬼怒川東流部) | : 慶長9年(1604) |

尾張国➡美濃国 | 【(16) 濃尾平野の変遷 (中島郡 中野村・海西郡 葛木ほか 5村) | : 元和3年(1617)〜寛永5年(1628) |

下総国➡武蔵国 | 【(3) 古代から中世・近世はじめにかけての下総国】 (葛西) | : 寛永年間(1624〜1644) |

下総国➡武蔵国 | 【(4) 近世の下総国】 (二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領) | : 寛永年間(1624〜1644) |

上野国➡武蔵国 | 【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】 (烏川) | : 寛永年間(1624〜1644) |

下総国➡下野国 | 【(4) 近世の下総国】 (高椅) | : 寛永14年(1637) |

下野国➡上野国 | 【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】 (渡良瀬川) | : 寛文8年(1668) |

下野国⬅上野国 | 【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】 (桐生川) | : 寛文8年(1668) |

上野国➡下野国 | 【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】 (桐生川) | : 延宝元年(1673) |

Ⓓ 争論解決のために変更されたもの。主体は徳川政権 (江戸幕府)、具体的な裁許内容が史料として残っている。

上野国➡武蔵国 | 【(22) 渡良瀬川・利根川中流の変遷】 (神流川) | : 元禄15年(1702) |

相模国➡伊豆国 | 【(23) 伊豆山権現領に関係する変遷】 | : 元禄13年(1700) |

実際にはそれぞれの経緯は異なり、分類はあくまでもおおまかなものである。なお特にⒶに関しては地形的に変動が想定されたり、その伝承が残る場所はほかにも存在するが、本稿はすべて記録 (史料) を前提とするので扱わなかった。また主にⒷについて、豊臣政権または徳川政権 (江戸幕府) によって検地・領知されなかった変動は、一時的か一部の認識に過ぎないものとして除外した。本稿で扱うのは戦国大名の勢力分布やその移り変わりではない。江戸期の藩領 (ⒸⒹ) についても同様であり、たとえば尾張藩と尾張国 (尾州) を本稿では厳密に区別する。史料によって矛盾がある場合 (Ⓒに多い) はより公式と認められるものを優先した。村落が存在しない場所で、入会地 (共有地) の分割に関連して行われた調整は変動ではなく確定である。

もっとも、田口峠 (信濃・上野) や三池郡 四ケ村 (大牟田市 四ケ、筑後・肥後) などの伝承や、入会地をめぐるものでも善和宰判 (長門・周防) や大寸又 (千頭・井川、遠江・駿河)・富士山麓 (駿河・甲斐)・浅間山麓 (信濃・上野) といった範囲が広いものを中心に興味深い例は少なくない。68国確定以前 (天長元年(824) 以前) の広野河事件 (木曽川、美濃・尾張) や相模郷・東辺砥沢の問題 (甲斐・相模) なども含めて、機会があればいずれまとめたいとは考えている。

近代の変動についてはあとで扱う。