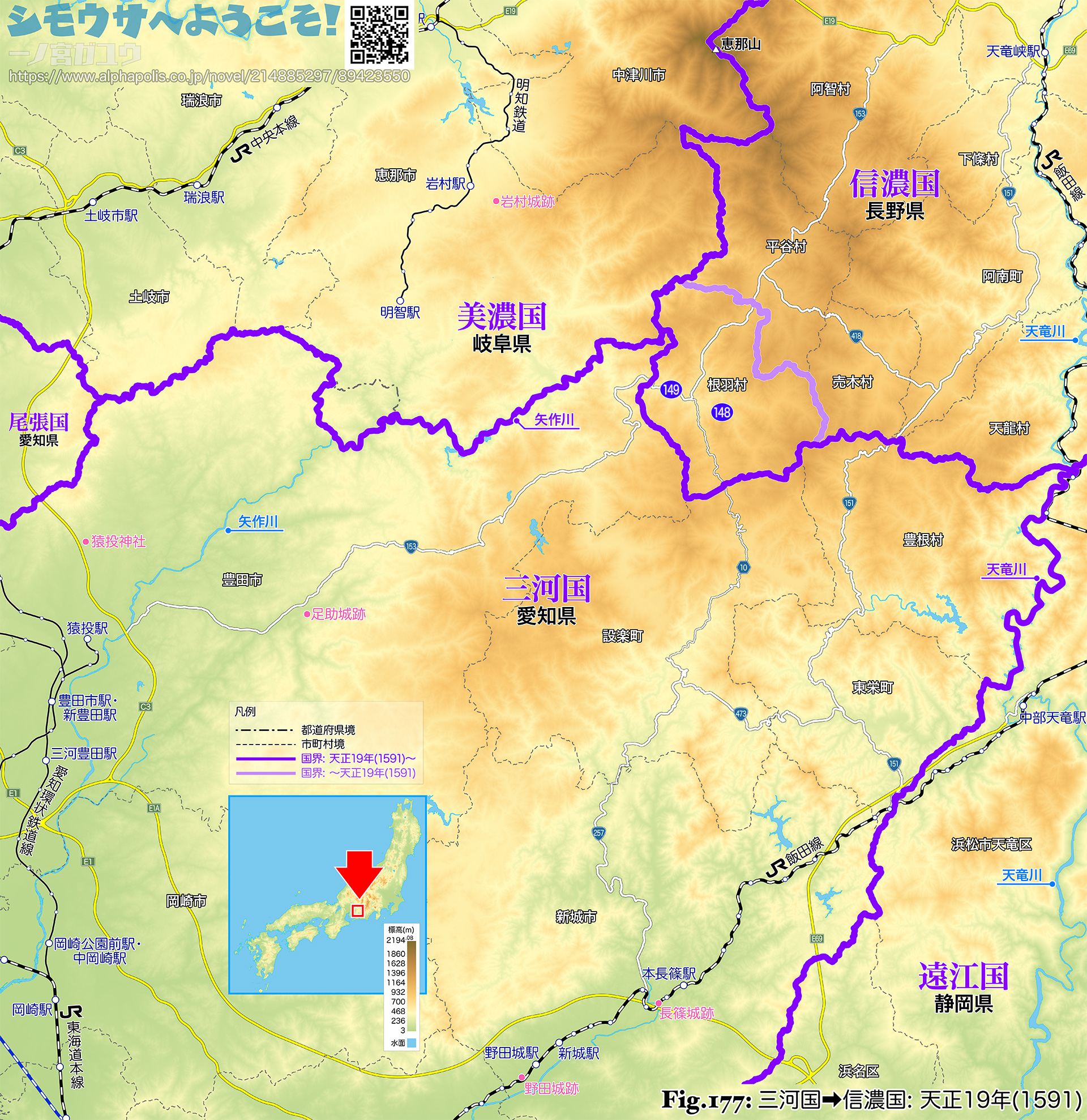

三河・信濃の国界は戦国期から織豊期にかけて変動した。

すでに信濃国 (信州) 伊那谷を制圧していた武田晴信 (信玄) は、元亀2年(1571) 三河国へ侵入し、家康に服属していた足助鈴木氏の松山城 (足助城) を攻め落とした。周辺の諸城も次々に落城・開城し、信玄の支配域は三河にまで拡大した。さらに元亀3年(1572) には遠江国に侵入、三方原の戦いで家康・信長の連合軍を大敗させ、元亀4年(1573) 三河の野田城 (徳川方・菅沼定盈) を落とした。しかしその帰路で信玄は病死する。家督を継いだ勝頼は家康・信長に対抗したものの、天正3年(1575) 長篠の戦いで大敗し、天正10年(1582) までに武田氏は滅びた。

すでに信濃国 (信州) 伊那谷を制圧していた武田晴信 (信玄) は、元亀2年(1571) 三河国へ侵入し、家康に服属していた足助鈴木氏の松山城 (足助城) を攻め落とした。周辺の諸城も次々に落城・開城し、信玄の支配域は三河にまで拡大した。さらに元亀3年(1572) には遠江国に侵入、三方原の戦いで家康・信長の連合軍を大敗させ、元亀4年(1573) 三河の野田城 (徳川方・菅沼定盈) を落とした。しかしその帰路で信玄は病死する。家督を継いだ勝頼は家康・信長に対抗したものの、天正3年(1575) 長篠の戦いで大敗し、天正10年(1582) までに武田氏は滅びた。

武田氏滅亡後、本能寺の変とその後の混乱を経て伊那谷は家康の支配下となり、天正18年(1590) 豊臣政権下で家康が関東に転封されると毛利秀頼の支配となった。このとき検地が行われ、天正19年(1591) の検地帳 (青表紙御検地帳) (❉1) に近現代の根羽村にあたる近世 根羽村・月瀬村は信州 伊奈郡 下条領に含まれ、信濃国 伊奈郡 (伊那郡) として把握された。

この「下条領」は下条氏の旧領に相当する。下条氏は武田氏の伊那侵攻以来その家臣だったが、天正10年(1582) 織田信長の侵攻が伊那谷に及んだとき、下条氏長が当主の兄・信氏を追放して寝返った。氏長は信長に旧領を安堵されたものの、この経緯から家臣の不信を買って本能寺の変後の混乱のなか、今度は信氏の次男で家康に通じた下条頼安に殺害された。さらにその頼安も天正12年(1584) の年始、敵対する小笠原氏 (松尾小笠原氏) の計略にかかって殺害され、統制を失った下条氏は天正15年(1587) までに没落した (❉2)。

『下条記』には、天文13年(1544) 敵対する関氏を滅ぼしてその旧領を組み入れた時点と考えられる下条領について言及があって、根羽・月瀬はその西限として記載されている。またこれは当初の下条領ではなく西へ拡大した部分と読み取れる。したがって近代の根羽村 (近世 根羽村・月瀬村) にあたる地域は、下条氏が勢力を拡大するなかでその所領に組み込まれ、それが天正19年の検地で信濃国 伊奈 (伊那) 郡として把握されて以後変わらなかったと考えられる。

『下条記』は下条氏の代々についてさかのぼって調査・編纂した記録であり、著者は佐々木喜庵、宝永年間(1704〜1711) の成立と考えられている。その冒頭、および『新編伊那史料叢書 第4巻』(1975) 所収の『下条記』(1949) の解説 (市村咸人) によれば、青年時代の明暦元年(1655) に思い立って祖先からの伝承・覚書・証文・寺社の位牌・棟札などから正しいと考えられるものを収集したが、その後は多忙となり、隠居した晩年にそれら史料をあらためて整理・追加調査の上、編纂したという。『新編伊那史料叢書 第4巻』(1975) 所収の『下条記』(1949) は佐々木家に保存されていた自筆本、およびその自筆本に付箋・細字で指示されていた訂正が反映された写本を校訂したものであり、これが原本ということになる。ただし表紙に記載された書名は後筆であり、著者が意図した本来の書名は不明である。

一方『下条由来記』は『信濃史料叢書 下巻』(1969) 所収で、『下条記』の写本の一つとされる。市村によれば、原本と比較して文章の追加・削除・改変・順序の変更が多いといい、実際に意味が通らなくなった部分や事実と異なる部分が見受けられる。しかし基本的には原本ではわかりづらいところや不完全な記述を補おうとした結果と考えられ、それ以上の恣意は感じられない (粗雑であることは否定しない)。下条領の一覧も、原本では関氏旧領以外で明示されているのは境界付近の村々に限られるが、下条由来記では詳細化され、根羽・月瀬については具体的に「三州にて伐取分」となっている。何に拠るものかは不明。

なお『下条記』の成立に関わった人物として、佐々木とは別に万木宇平太 (下条由来記では万木宗平太) の名前も冒頭にあげられている。しかし万木は明暦2年(1656) 生まれとあるので、いつの時点でどのようにかかわるようになったのかはわからない。市村咸人全集 第11巻(1981) 所収の『佐々木喜庵に関する調査』『佐々木喜庵の史的業蹟』によれば、明暦元年(1655) の時点ですでに協力しているので、生まれ年の明暦2年(1656) が誤っているのだろう。同『下条落去以後古実集』でも市村が『下条記』の初稿と推定する『伊賀良旧事記』の奥書に「明曆元乙未春、千木佐々木喜庵、新木田萬木宇平太、補關盛」とあるという。

『伊那温知集』は関盛胤が元文5年(1740) までに編纂・完成させた地誌で、『伊那神社仏閣記』はその一部とされる。どちらも『新編伊那史料叢書 第2巻』(1975) 所収。『伊那温知集』では根羽村について、『伊那神社仏閣記』では惣源寺 (宗源寺) について、それぞれ以下のように書かれている (句読点は筆者が調整した)。

「古來は三河國の分也、信玄安助合戰に伐取、信濃國へ入る」

「按するに、古代は三州加茂之內に而候。天正年中、武田信玄信州御手に入、又三州之安助迄攻取此節、信州之內へ入候也」

つまり関盛胤は国界変動の要因を、元亀2年(1571) 信玄が足助 (安助) を含む一帯を攻略し、三河へその支配域を拡大したことに求めている。しかし信玄はなぜ根羽村だけを信濃に組み入れたのか、その説明はない。信玄の行動からいえるのは、三河への伸長の過程で下条氏を支配下におき、根羽村を含む下条領を同氏に安堵した、ということまでである。それ以前から下条領に根羽村・月瀬村が含まれていたと考えられる以上、天正19年(1591) の青表紙御検地帳に反映される領域認識を形成したのは信玄ではなく下条氏であって、その時期も天文13年(1544) までさかのぼる。

近世の根羽村・月瀬村 (近現代の根羽村) が三河国だったことを確認できる直接的な史料は残っていない。しかし近世に入っても、根羽村所在の宗源寺は三河国のままで、根羽村を三河国とみなす史料も散見され、これが三河国だった名残であると考えられている。

宗源寺は曹洞宗大本山・総持寺 (現在の横浜市 鶴見に所在する総持寺の移転前、再建された石川県 輪島市 総持寺祖院の前身) の末寺で、三河・遠江・駿河の 3国と伊豆国の一部を統轄する可睡斎の支配下にあった。貞享元年 (1684) 宗源寺文書 (❉3) では以下のように自称している。

「参州根羽村宗源寺ハ日域曹洞之大本寺能州総持寺之直末」

総持寺も同様に以下のように把握している (❉4)。

「開山禮應俊茂 三河根羽 宗源寺」 (❉5)「賀茂郡根羽村 宗源寺」 (❉6)「參州根羽 宗源寺」 (❉7)

慶応3年(1867) と推定される 8月13日の日付の先触では、総持寺役局・永福寺は「能州道下より参州根羽迄 驛々問屋中」に対して以下を理由に人馬の差し出しを命じた (句読点は筆者が調整した) (❉3)。

「右参州根羽宗源寺去年八月當山輪番ニ罷越、今般交代ニ付、當月十六日此地出立ニ而、被致帰国候」

つまり明治維新を目前にしてもその認識に変化はない。なおこの先触には「夘八月十三日」(『卯八月十三日』)とあって年不詳だが、『総持寺誌』(1965) によれば、宗源寺が輪番を務めたのは記録が残る元和6年(1629) 以降、元和7年(1621)・延宝2年(1674)・元禄14年(1701)・元文3年(1738)・明和5年(1768)・寛政12年(1800)・天保4年(1833)・慶応2年(1866) の 8回で、翌年 (先触にあるとおり任期は 1年で 8月15日に交代) が卯年であるのは延宝2年(1674) と慶応2年(1866) だけである。『下伊那史 第4巻 原始・古代』(1961) によれば「書体・用紙などから見て、江戸時代末期と推定せられる」とあるので、慶応3年(1867) 8月13日に発行されたものということになる。

天明6年(1786) に宗源寺から可睡斎へ差出した文書、および文政3年(1820) の月瀬村一心寺梵鐘銘にはそれぞれ以下のようにある。

「三河国加茂郡根羽村宗源寺小末寺」「信濃国伊奈郡月瀬村 一心寺」「三河国賀茂郡根羽村 宗源寺 喝用」

「信州下伊奈郡遠山庄月瀬村普學山一心寺」「三州賀茂郡根羽村 宗源十六世 梵潮音誌之」

つまり宗源寺は自身の所在地を三河国 加茂郡 (賀茂郡) とする一方、一心寺は信濃国 伊奈郡としている。このあたりはの高椅神社の状況と同じである (【(4) 近世の下総国】(高椅)を参照)。

天保14年(1843) 2月生まれの「猪飼顕道」という人物の (おそらく数え年で) 60歳となったことなどを祝う石碑には、以下のように刻まれている (❉8)。

「弘化四月七月二十八日就三州加茂郡根羽村宗源寺泰明和尙得度」

木地屋の氏子駈帳にも元文元年(1736)・寛保2年(1742) に以下の記載があり (❉9)、これらも古く把握された当時のまま認知されていたものと考えられる。

「三州ねばね山」・「同国ねばね山いたの入」「三州伊那郡根羽山」(同国 = 三州)

元禄5年(1692) 『伊那街道等十六宿問屋手馬付通荷取締願』(❉10) に「参州根羽宿」、享保5年(1720) 『飯田十三町・伝馬町塩・肴商売出入裁定状等留』(❉10) に 「三州根羽村」とあって、同じ伊那谷でありながら区別されている。

| ❉1: | 長野県史 近世史料編 第4巻2 南信地方(1982) 所収。 |

| ❉2: | 下条村誌 上巻(1977)・阿智村誌 上巻(1984)・根羽村誌 上巻(1993)。 |

| ❉3: | 『下伊那史 第4巻 原始・古代』(1961)。 |

| ❉4: | 総持寺史(1938)。 |

| ❉5: | 本山五院ごとの直末寺一覧。本山五院は順番に住持 (住職) を勤める支院で宗源寺は伝法庵下。 |

| ❉6: | 全国本寺一覧のうち可睡斎 (駿河・遠江・三河・伊豆半国) 分の一覧。 |

| ❉7: | 輪番一覧のうち伝法庵分の一覧。 |

| ❉8: | 埼玉県教育史金石文集 下(1968)。 |

| ❉9: | 奥三河の木地屋(1957)、木地師の習俗 2 愛知県・岐阜県(1969)。 |

| ❉10: | 長野県史 近世史料編 第4巻3 南信地方(1983) 所収。 |

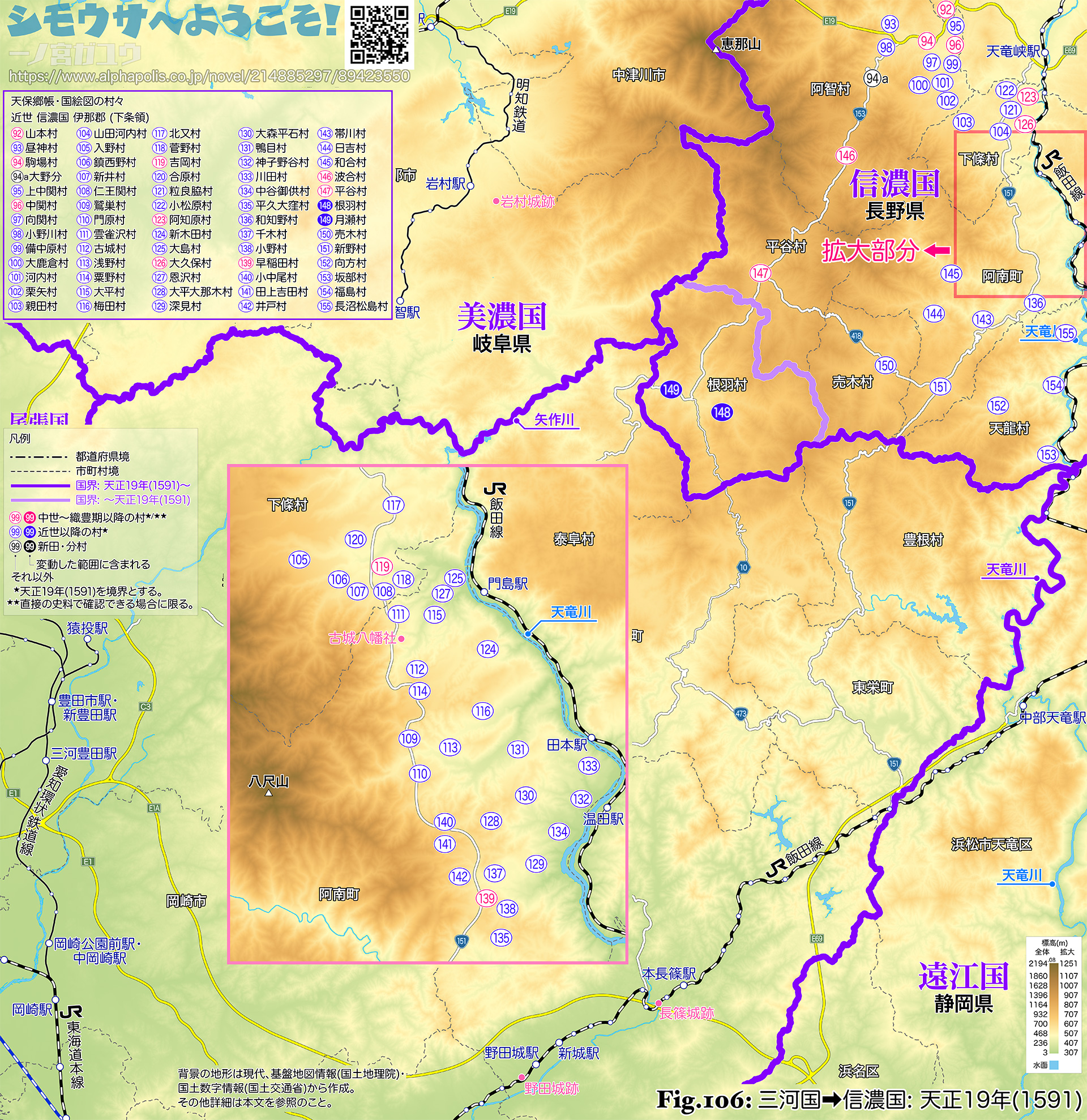

近世 信濃国 伊那郡 (下条領)

| 92. | 山本村 (❉1)(❉2)(❉3) |

| 93. | 昼神村 (❉4)(❉5) |

| 94. | 駒場村 (❉6)(❉7)(❉4) |

| 94a. | 大野分 (❉7)(❉4)(❉5) |

| 95. | 上中関村 (❉4)(❉8) |

| 96. | 中関村 (❉2)(❉3)(❉4)(❉8) |

| 97. | 向関村 (❉9) |

| 98. | 小野川村 (❉4)(❉5) |

| 99. | 備中原村 (❉9) |

| 100. | 大鹿倉村 (❉9) |

| 101. | 河内村 (❉9) |

| 102. | 栗矢村 (❉9) |

| 103. | 親田村 (❉10)(❉11) |

| 104. | 山田河内村 (❉12)(❉13) |

| 105. | 入野村 (❉14)(❉13) |

| 106. | 鎮西野村 (❉13) |

| 107. | 新井村 (❉13) |

| 108. | 仁王関村 (❉13) |

| 109. | 鷲巣村 (❉15) |

| 110. | 門原村 (❉15) |

| 111. | 雲雀沢村 (❉15) |

| 112. | 古城村 (❉15) |

| 113. | 浅野村 (❉15) |

| 114. | 粟野村 (❉15) |

| 115. | 大平村 (❉15) |

| 116. | 梅田村 (❉15) |

| 117. | 北又村 (❉13) |

| 118. | 菅野村 (❉13) |

| 119. | 吉岡村 (❉16)(❉13) |

| 120. | 合原村 (❉13) |

| 121. | 粒良脇村 (❉11) |

| 122. | 小松原村 (❉11) |

| 123. | 阿知原村 (❉17)(❉11) |

| 124. | 新木田村 (❉15) |

| 125. | 大島村 (❉15) |

| 126. | 大久保村 (❉18) |

| 127. | 恩沢村 (❉15) |

| 128. | 大平大那木村 (❉19)(❉20) |

| 129. | 深見村 (❉21)(❉19)(❉22) |

| 130. | 大森平石村 (❉19)(❉20) |

| 131. | 鴨目村 (❉23)(❉15) |

| 132. | 神子野谷村 (❉19)(❉20) |

| 133. | 川田村 (❉19)(❉20) |

| 134. | 中谷御供村 (❉19)(❉20) |

| 135. | 平久大窪村 (❉19)(❉24) |

| 136. | 和知野村 (❉19)(❉24) |

| 137. | 千木村 (❉19)(❉22) |

| 138. | 小野村 (❉25)(❉19)(❉26) |

| 139. | 早稲田村 (❉3)(❉27)(❉19)(❉26) |

| 140. | 小中尾村 (❉19)(❉26) |

| 141. | 田上吉田村 (❉19)(❉26) |

| 142. | 井戸村 (❉19)(❉26) |

| 143. | 帯川村 (❉28)(❉29) |

| 144. | 日吉村 (❉28)(❉29) |

| 145. | 和合村 (❉28)(❉29) |

| 146. | 波合村 (❉30)(❉31)(❉32) |

| 147. | 平谷村 (❉30)(❉33)(❉34) |

| 148. | 根羽村 (❉35) |

| 149. | 月瀬村 (❉36) |

| 150. | 売木村 (❉28)(❉37) |

| 151. | 新野村 (❉38)(❉28)(❉39) |

| 152. | 向方村 (❉40)(❉41) |

| 153. | 坂部村 (❉40)(❉41) |

| 154. | 福島村 (❉40)(❉41) |

| 155. | 長沼松島村 (❉40)(❉42) |

ろくろを使用して木材をくりぬき、椀や盆などを製作する職人を木地師や木地屋、ろくろ師などと呼ぶ。近世、ある種の職人集団・支配体制が形成され、全国の木地師は「氏子」として組織化された。本拠の違いから君ケ畑 (大皇器地祖神社)・蛭谷 (筒井神社) の 2系統に分かれ、その名簿の総称を前者は氏子狩帳、後者は氏子駈帳と呼ぶ。

根羽村が三河国のまま把握されているのは蛭谷の氏子駈帳であり、「木地屋の移住史 第1冊 君ケ畑氏子狩帳」(1970) を確認する限りは君ケ畑の氏子狩帳に見当たらず、表記のばらつきはあっても「信州下伊那郡」と認識されていた。

| ❉1: | [中世〜織豊期] 元亀2年(1571): 「飯沼・山本・毛賀・南山・今田・南原・市田・牛牧・吉田・河野・田村・林・小河・阿嶋・冨田・虎岩・伊久間・松尾・下條・知久衆・今田衆」「以右鄕中之人足、大嶋之普請可相勉」(中黒は筆者が補う、武田信玄朱印状、信濃史料 第13巻(1959)。 |

| ❉2: | 天正6年(1578): 「大宮之一御柱」「山出之人足」「蔦木・原両郷」・「前宮一御柱 伊賀良庄」「山本郷」「中閞郷」(上諏訪造宮帳、新編信濃史料叢書 第2巻(1972)。 |

| ❉3: | 天正7年(1579): 「前宮一之御柱」「下伊那伊賀良庄」「山本之郷」「中閞之郷」「早田之郷」(上諏訪造宮帳、新編信濃史料叢書 第2巻(1972)。 |

| ❉4: | 明治8年(1875) 昼神・駒場・大野分・上中関・中関・小野川の 6村で合併し阿知村、明治14年(1881) 智里村 (昼神・大野分・小野川、および駒場の飛地中野)・駒場村 (駒場)・春日村 (上中関・中堰) に分離。 |

| ❉5: | 対応する近代の大字は「智里」。ただし昭和31年(1956) までは智里村として単独の自治体。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 天正10年(推定,1582): 「人足以下在陣可爲氣遣候條、下條ニテモ、駒場ニテモ、大島ニテモ、二三箇所相拵」(織田信長書状案、信濃史料 第15巻,1960)。 |

| ❉7: | 駒場村は天保郷帳で「古者 駒場村・大野 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、元禄郷帳・国絵図には駒場村とは別に「駒場村枝郷」と付記された「大野」がある。天保国絵図で大野分は「駒場村之内」と付記され、郷帳には含まれない。 |

| ❉8: | 対応する近代の大字は「春日」。 |

| ❉9: | 明治8年(1875) 合併し伍和村、したがって対応する近代の大字は「伍和」。 |

| ❉10: | 元禄・天保国絵図にはそれぞれ「親田村ノ内」「親田村之内」と付記された「新田村」が別にある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉11: | 明治8年(1875) 合併し睦沢村、したがって対応する近代の大字は「睦沢」。 |

| ❉12: | 元禄・天保国絵図にはそれぞれ「山田河内村ノ内」「山田河内村之内」と付記された「新田村」が別にある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉13: | 明治8年(1875) 合併し陽皐村、したがって対応する近代の大字は「陽皐」。 |

| ❉14: | 元禄・天保国絵図にはそれぞれ「入野村ノ内」「入野村之内」と付記された「上野原村」が別にある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉15: | 明治8年(1875) 合併し富草村、したがって対応する近代の大字は「富草」。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 天正13年(1585): 「信州伊那郡關鄕義岡觀音堂大前□□」(吉岡観音堂所蔵銅製鰐口銘、信濃史料 第11巻,1958)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 天正18年(推定,1590): 「下条領以阿知原百十三石五斗」(毛利秀頼黒印状、信濃史料 第17巻,1961)、文禄2年(1593): 「下条領あち𛂞ら」(京極高知宛行状、同)。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 天正6年(1578): 「宮大工精進免之造宮銭次第」「大窪郷」(上諏訪大宮同前宮造宮帳、新編信濃史料叢書 第2巻,1972)。 |

| ❉19: | 明治8年(1875) 合併し (旧)大下条村。 |

| ❉20: | 明治14年(1881) 分村し北条村、したがって対応する近代の大字は「北条」。 |

| ❉21: | 元禄・天保国絵図にはそれぞれ「深見村ノ内」「深見村之内と付記された「蕨平村」が別にある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉22: | 明治14年(1881) 分村し東条村、したがって対応する近代の大字は「東条」。 |

| ❉23: | 天保郷帳では「古者 鴨目村・鳥原村 弐ケ村」(村名は併記) と付記され、元禄郷帳・国絵図には「鳥原村」が別にある。 |

| ❉24: | 明治14年(1881) 分村し南条村、したがって対応する近代の大字は「南条」。 |

| ❉25: | 元禄・天保国絵図にはそれぞれ「小野村ノ内」「小野村之内」と付記された「見難村」が別にある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉26: | 明治14年(1881) 分村し西条村、したがって対応する近代の大字は「西条」。 |

| ❉27: | 元禄郷帳・国絵図ではそれぞれ「古ハ早稲田古市場村」「古ハ早田古市場村」と付記される。 |

| ❉28: | 明治8年(1875) 帯川・日吉・和合・売木・新野の 5村で合併し旦開村、明治14年(1881) 和合村 (帯川・日吉・和合)・売木村 (売木)・旦開村 (新野) に分離。 |

| ❉29: | 対応する近現代の大字は「和合」だが、昭和23〜32年(1948〜1957) は単独の自治体。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 天文2年(1533) 5月19日: 「ツマゴニ一宿也」「妻子ハ木曽一家也云々、則木曽路之内也」・5月20日: 「妻子ヲ立テ、道二里広瀬迄妻子ヨリ」など・10月4日: 「自下条タウケ迄路五十町」「自下条路三里、波逢一宿」・10月5日: 「立波逢、路三里、比良屋仁昼休、比良屋地頭自治部所送有之」 (天文二年信州下向記、新編信濃史料叢書 第10巻,1974)。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 元亀3年(推定,1572): 「下条者、波合口・新野口以下貴賤上下共、人数悉召連警固、自身者山本在陣之事」(武田家朱印状、本川根町史 資料編1 古代中世,1998)。 |

| ❉32: | 対応する近代の大字は「波合」、ただし昭和9年(1934)〜平成18年(2006) は浪合村として単独の自治体、現在の表記は「浪合」。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 文禄2年(推定,1593): 「如前〻平屋ニ候て」(京極高知黒印状、信濃史料 第18巻,1962)、同: 「如前〻平屋ニ立帰」(今村秀次等副状、同)。 |

| ❉34: | 対応する近代の大字は「平谷」、ただし昭和9年(1934) 以降は単独の自治体。 |

| ❉35: | 現在まで単独の自治体として存続している。 |

| ❉36: | 明治8年(1875) 根羽村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉37: | 対応する近代の大字は「売木」、ただし昭和23年(1948) 以降は単独の自治体。 |

| ❉38: | 元禄・天保国絵図には「新野村ノ内」「新野村之内」と付記された「矢野村」がほかにある (郷帳には含まれない)。 |

| ❉39: | 対応する近代の大字は「新野」、ただし昭和32年(1957) までは旦開村として単独の自治体。 |

| ❉40: | 明治8年(1875) 4村で合併し神原村。 |

| ❉41: | 対応する近代の大字は「神原」、ただし昭和31年(1956) までは神原村として単独の自治体。 |

| ❉42: | 明治16年(1883) 長島村としてに分離、したがって対応する近代の大字は「長島」。 |

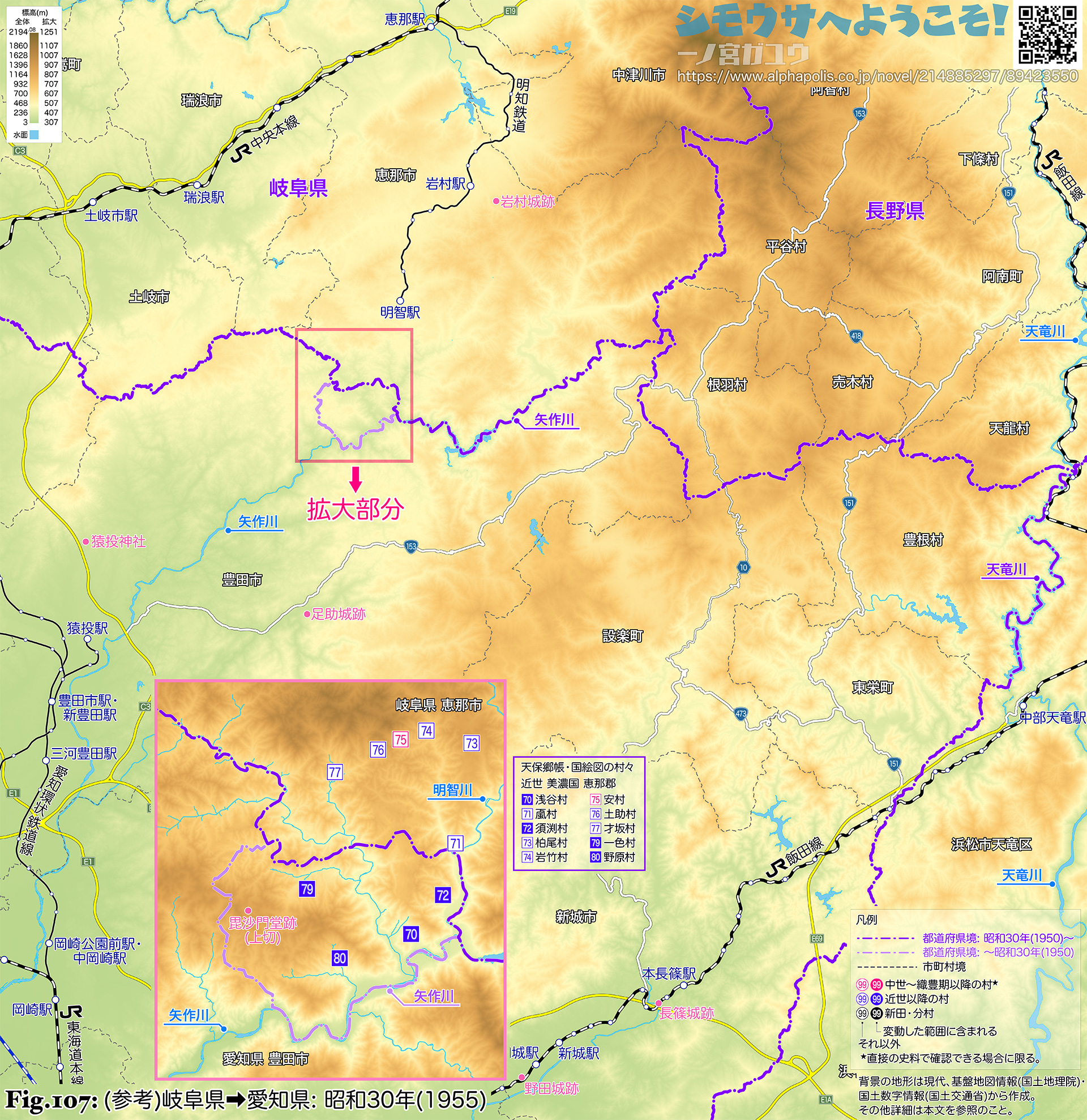

昭和30年(1955) (❉1) 岐阜県 恵那郡 三濃村のうち、近世 美濃国 恵那郡の浅谷・須渕・一色・野原の各村にあたる地域は愛知県 東加茂郡 旭村に編入された。結果として美濃・三河の国界は矢作川から北部の尾根筋へ移動したことになる。もちろん、この時点で美濃国も三河国も地域区分としては用いられておらず、変動があったのは県境だけである。なお残余は岐阜県 明智町に編入された。

近世 美濃国 恵那郡

| 70. | 浅谷村 |

| 71. | 颪村 (❉2)(❉3) |

| 72. | 須渕村 (❉2)(❉4) |

| 73. | 柏尾村 (❉3) |

| 74. | 岩竹村 (❉3) |

| 75. | 安村 (❉5)(❉6)(❉3) |

| 76. | 土助村 (❉3) |

| 77. | 才坂村 (❉3) |

| 79. | 一色村 (❉7) |

| 80. | 野原村 (❉8) |

『恵那郡史』(1926) には野原村についての伝承が紹介されている。それによれば、東三河のある大名が娘を美農国霧ケ谷城 (岩村城) の遠山氏に嫁がせた際、化粧料として領地から割いて与えたために野原村は美濃国に属するようになった、という。また

「今三濃村高瀬家にある毘沙門天の棟札には、長禄三年三州賀茂郡足助庄仁木郷野原村とあるといふ」

とある。

これらによれば過去にこの地域で国界の変動があった可能性が示唆されるが、伝承は伝承であることを差し引いても具体性に乏しく、棟札も「あるといふ」では伝承と変わらない。なお同じ内容が『旭町誌 資料編』(1981) でも紹介されているが、文脈から『恵那郡史』(1926) を口語訳・補足したものである。同誌によれば、近世 野原村の一部である上切 (現在の豊田市 上切町) に高瀬姓が 2世帯含まれ、地図に「毘沙門堂跡」があるのを確認できる。

『岐阜県町村合併史』(1961/1987) には

「殊に三濃村大字野原の区域は、かつて旭村とともに三河国に属し、旭村八幡社の同一氏子として、その祭神を中心に日常のまじわりが深かい関係にあった」

とあって、趣はやや異なるものの同じようなことをいっている。ただしやはり史料として扱うのは難しい。

旧・三濃村は、浅谷村 (近世 浅谷村・須渕村)・野原村 (野原村・一色村)・横通村 (颪・柏尾・岩竹・安・土助・才坂の 6村) の合併により成立した。岐阜県編集の『岐阜県町村合併史』(1961) よれば、岐阜県における町村制施行は明治22年(1889) 7月1日であり、旧・三濃村も同日に合併・成立した。しかし愛知県編集の『市町村沿革史』(1968) は、これを明治23年(1890) 5月1日としている。ごく自然に考えて岐阜県の情報が正しいが、愛知県が何によって明治23年(1890) 5月1日としたのかはわからない。なお愛知県における町村制施行は明治22年(1889) 10月1日なので、これに引きずられたわけでもない。

同じ角川日本地名大辞典でも『角川日本地名大辞典 21 岐阜県』(1980) では明治22年(1889) だが、『同 23 愛知県』(1989) では明治23年(1890) となっている。『旭町誌 通史編』(1981) では混在し「村落誌」では明治22年(1889) だが、「行政・財政」「年表」では明治23年(1890) となっている。

| ❉1: | 昭和30(1955) 年4月1日付。 |

| ❉2: | 天保郷帳では「古者小路志須淵村」と付記され、元禄郷帳では「小路志須淵村」。 |

| ❉3: | 明治6年(1873) 合併し横通村、したがって対応する近代の大字は「横通」。 |

| ❉4: | 明治8年(1875) 浅谷村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しないが、昭和30年(1955) 旭村編入時に「須渕」として分離。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 明徳元年(1390): 「美濃國遠山庄手向鄕之內」の「安主名」(足利義満袖判御教書写、恵那市史 史料編,1976)、ほか。 |

| ❉6: | 現在の表記は「安主」。 |

| ❉7: | 明治8年(1875) 野原村に編入、したがって対応する近代の大字は存在しないが、昭和30年(1955) 旭村編入時に「一色」として分離。 |

| ❉8: | 昭和30年(1955) 上切・上中切・下中切・下切・島崎に分離、野原は消滅。近世も同様に集落が分かれていた。 |