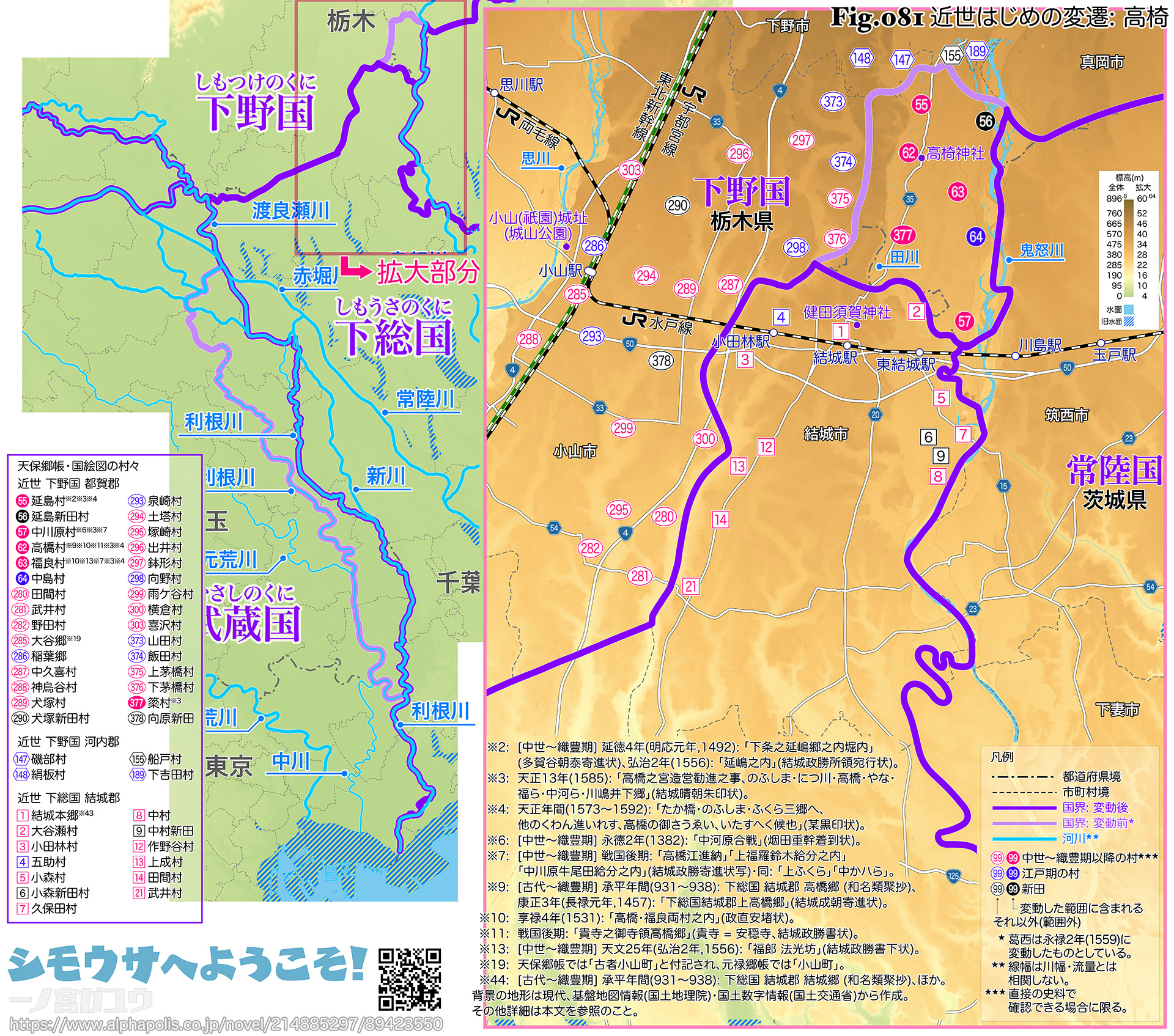

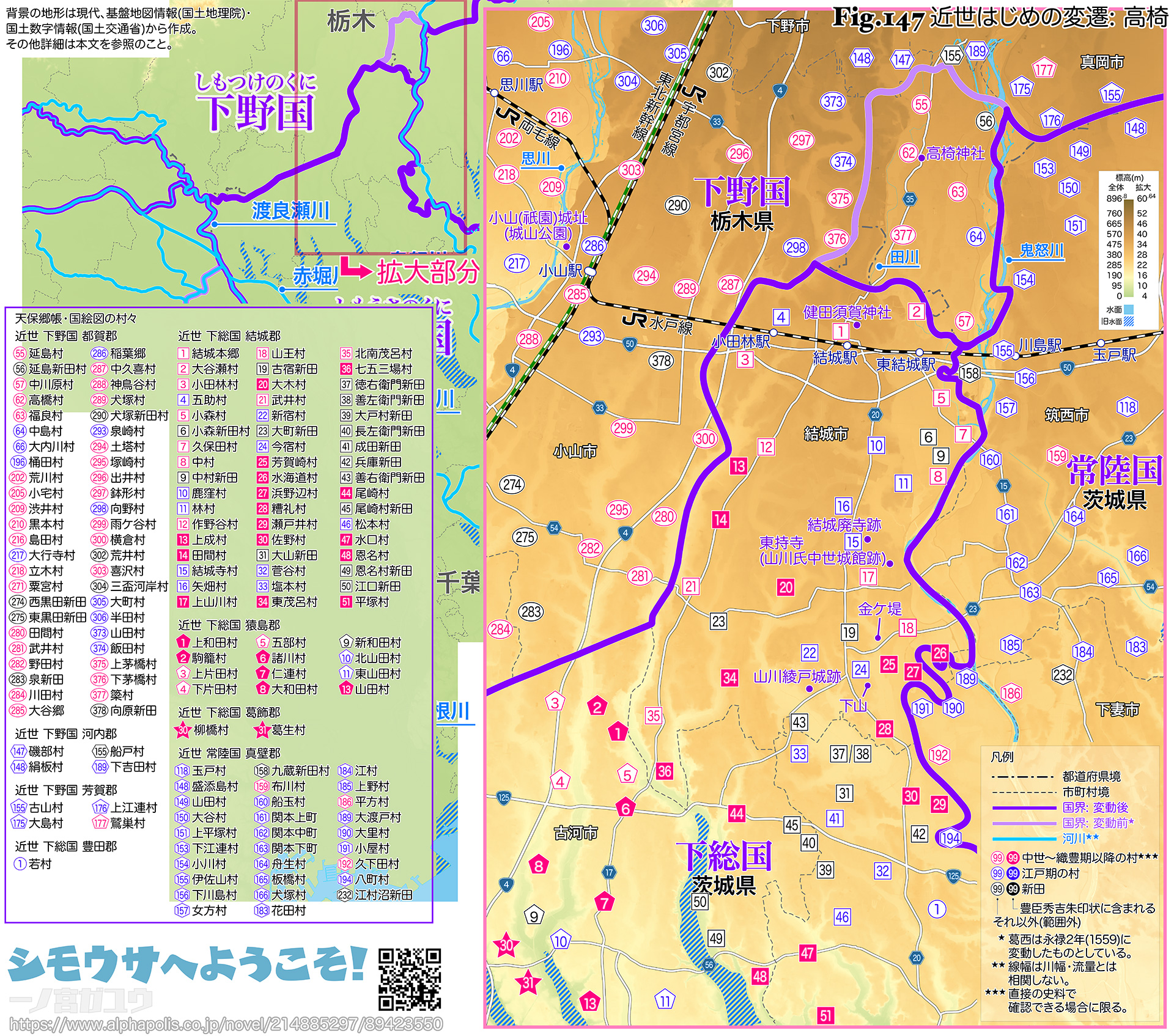

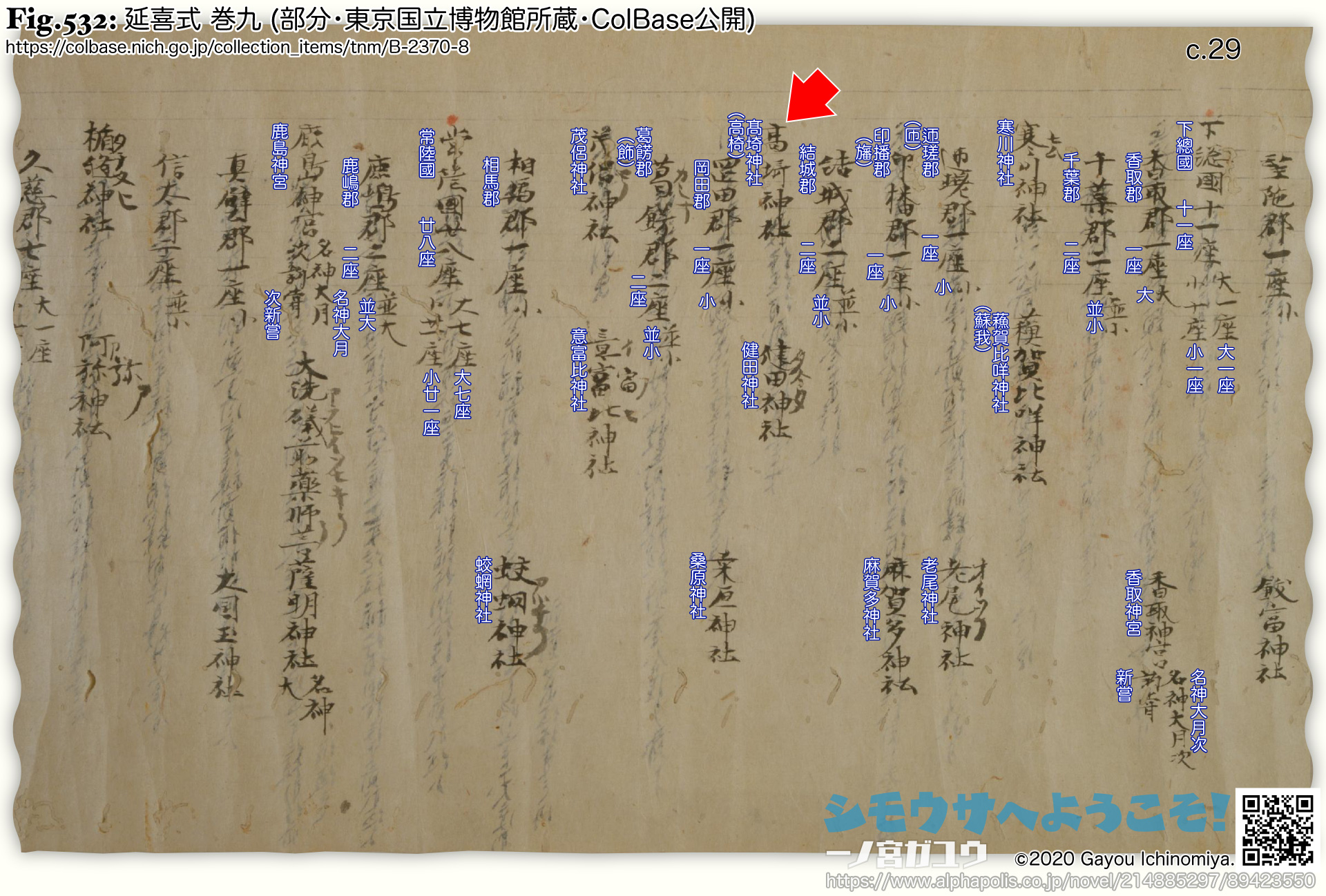

この地域 (❉1) は、和名類聚抄に含まれる下総国 結城郡の高橋郷にあたり、高椅神社も延喜式神名帳に下総国 結城郡の神社として記載されている。しかし近世は下野国 都賀郡に含まれ、国界が南へ移ったことがわかる。

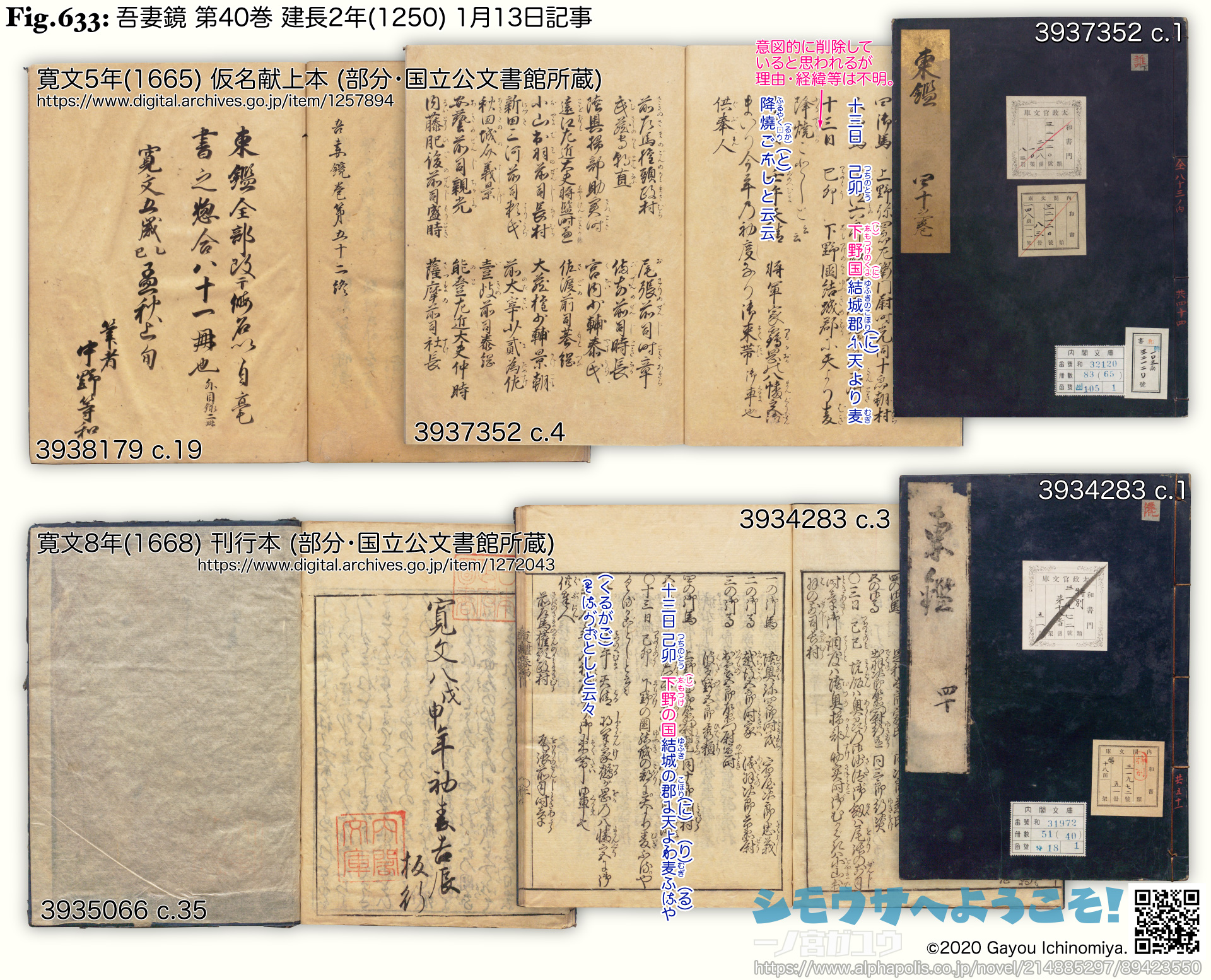

| ❉1: | 現在の小山市における地域区分では絹地区に概ね相当するが (明治22年〜昭和31年,1889〜1956の村名に由来する)、ここで扱う範囲よりやや広いため、古代〜中世の景観も踏まえて高椅地域とした。 |

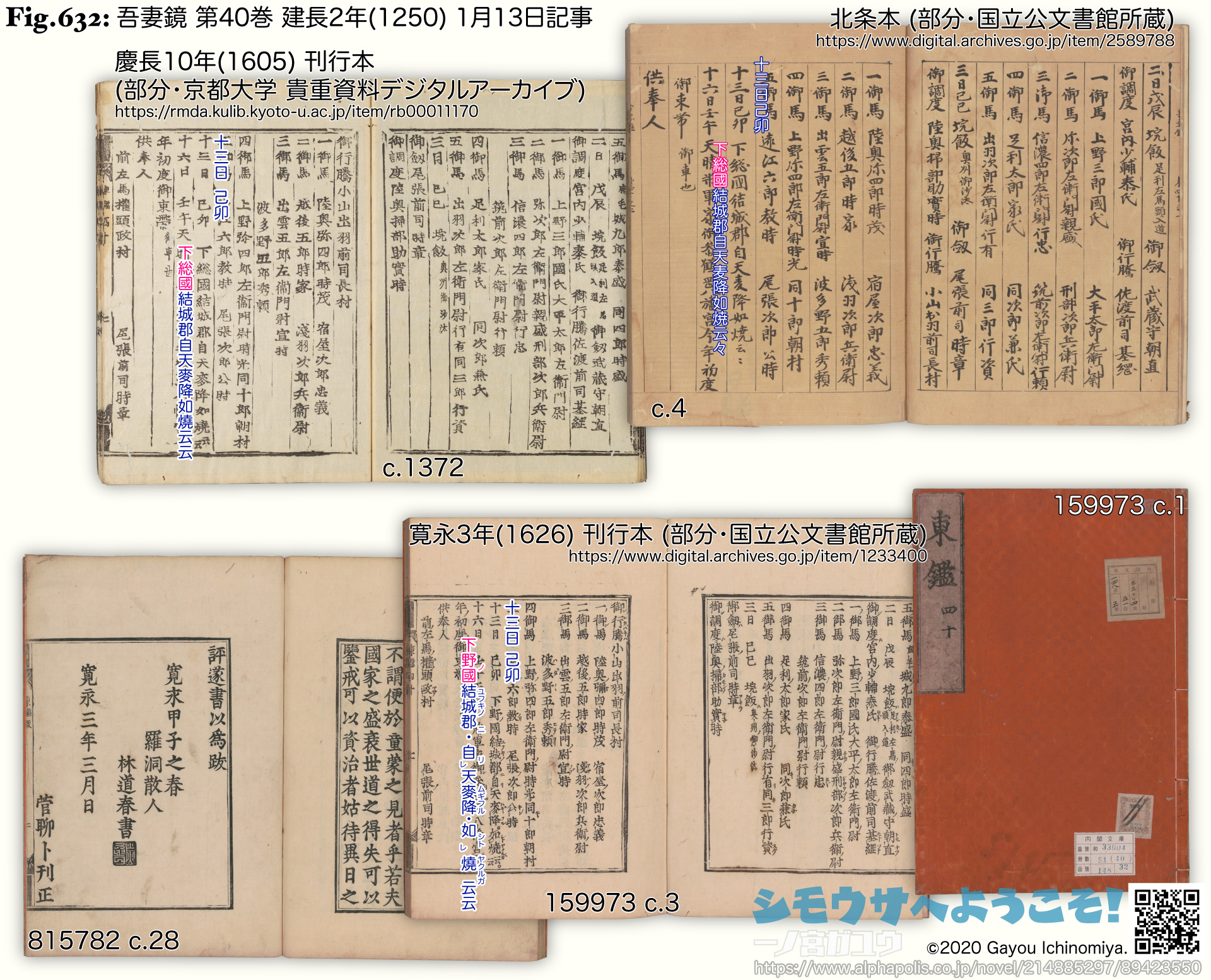

この付近では、古くから結城氏が下総を、小山氏が下野を勢力下に置いていた。この構図は中世を通して変わらなかったが、周辺諸氏との争いは絶えず、また南北朝期に小山義政の乱 (天授6年/康暦2年〜弘和2年/永徳2年,1380〜1382)、室町期に結城合戦 (永享12年〜嘉吉元年,1440〜1441) が展開されるなど、動乱の舞台にもなった。戦国期には、はじめ古河公方と関東管領・上杉氏の対立、のち後北条氏と上杉氏をはじめとする戦国大名の争いに巻き込まれ、小山氏の祇園城 (小山城、現在の小山市 城山公園) は天正3年(1575) 北条氏照に奪われた。その後、祇園城には天正10年(1582) 小山秀綱が形式的に復帰するものの、天正18年(1590) に結城晴朝によって攻略された。

小山秀綱と結城晴朝は兄弟であり、父は小山高朝、祖父は結城政朝という関係にある。結城晴朝の祇園城攻略は、すでに豊臣秀吉が小田原城を包囲する状況にあって、豊臣陣営についた立場としてやむを得なかったのだろう。小山氏の旧臣が内応したともいわれる (❉2)。いずれにせよ、これによって小山氏の旧領 (小山領) のほとんどは結城氏の所領に組み込まれることになった。

慶長6年(1601) 関ケ原の戦い後、晴朝から家督を継いでいた結城秀康は論功行賞により越前北庄 (現在の福井) へ加増・転封された。結城氏の旧領 (結城領) は山川領とともに一時的に幕府直轄地となって代官・伊奈忠次の支配下に入ったとみられ (❉3)、小山領についても同様と考えられている (❉2)。伊奈忠次が慶長7年(1602) 上山川・大木・結城寺の各村で検地を行った記録が残っており (❉3)、次の安藤重信・壬生藩が慶長17年(1612) 上山川・大木村で、小山に入った本多正純が慶長18年(1613) 神鳥谷・黒本・大行寺などの各村で (❉2)、古河に入った奥平忠昌が元和7年(1621) 乙女村・横倉村などで (❉2)、同じく永井直勝が元和9年(1623) 野田・横倉・土塔・黒本・大行寺などの各村で (❉2)、出羽久保田藩 (秋田藩) が寛永5年(1628) 藩領としては飛地の上茅橋・飯田・山田の各村で (❉2) それぞれ検地を行った記録が残っている。高椅地域については寛永14年(1637) 高橋村 (❉4)・中島村で、同15年(1638) 延島村 (❉5) で行われた記録が最初で、中島村については検地帳も現存し、その表紙には「下野国結城領中嶋村」とある (❉6)。したがって、高椅地域はこのときまでに下総国 結城郡から下野国 都賀郡に移されたといえる。

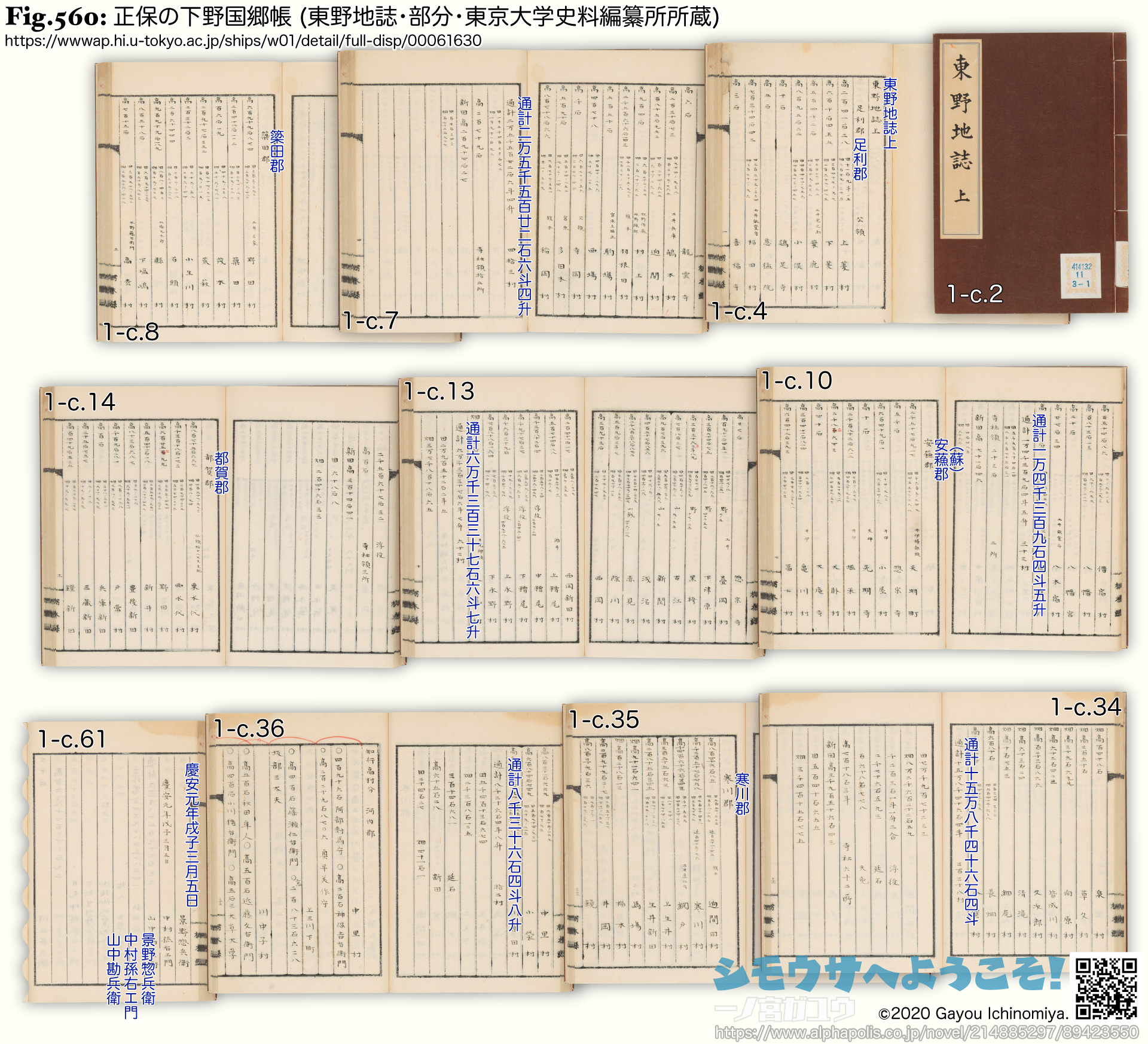

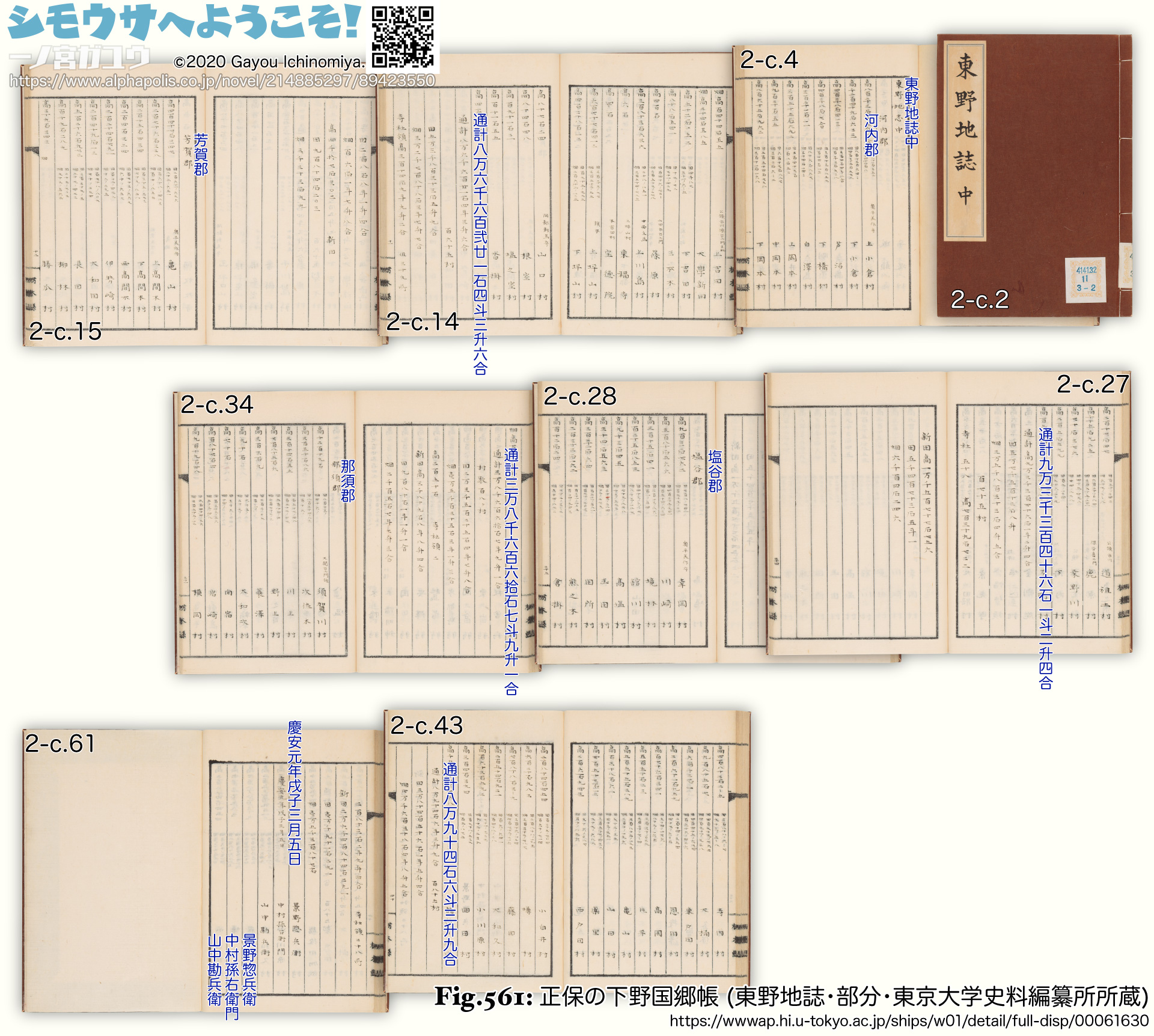

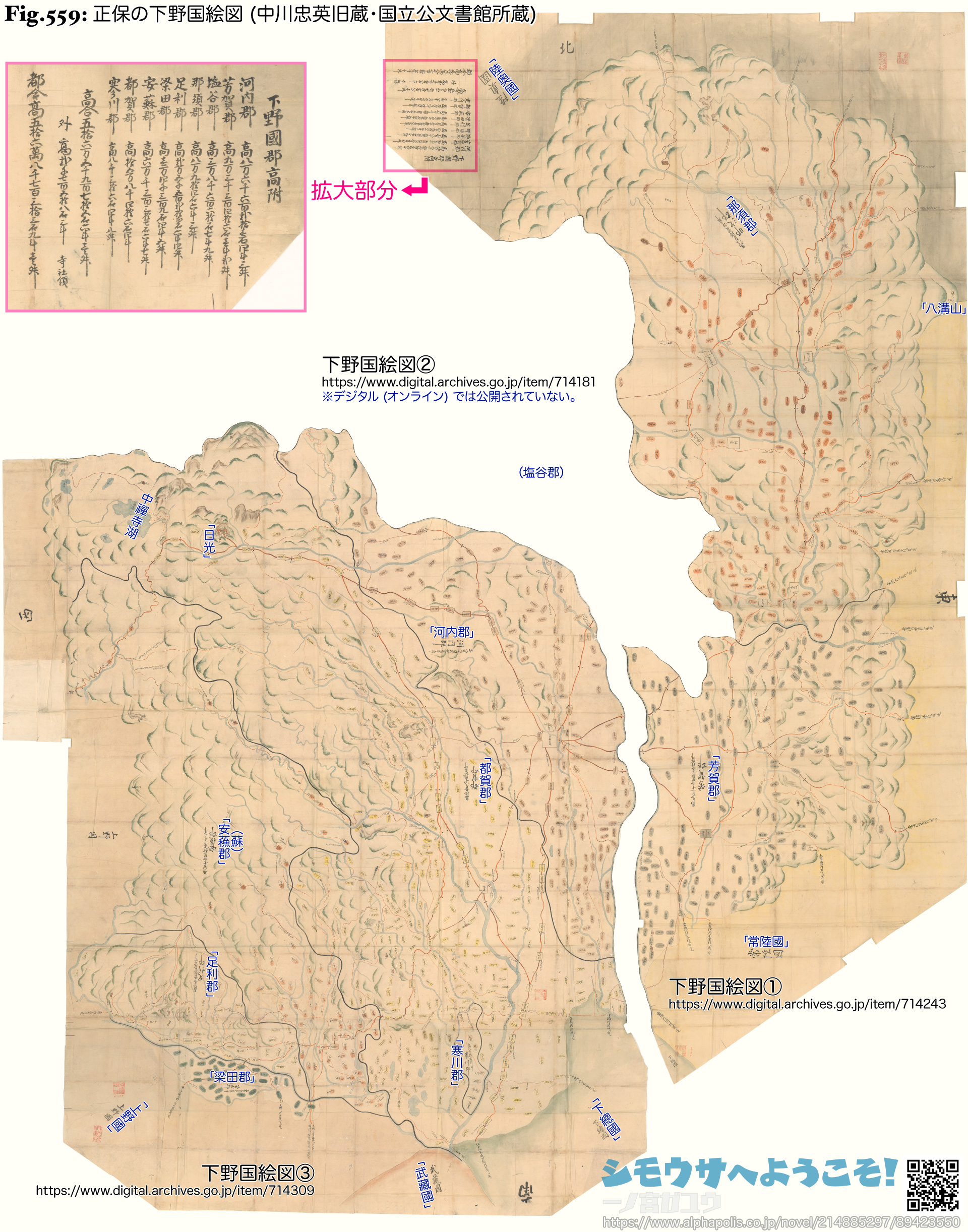

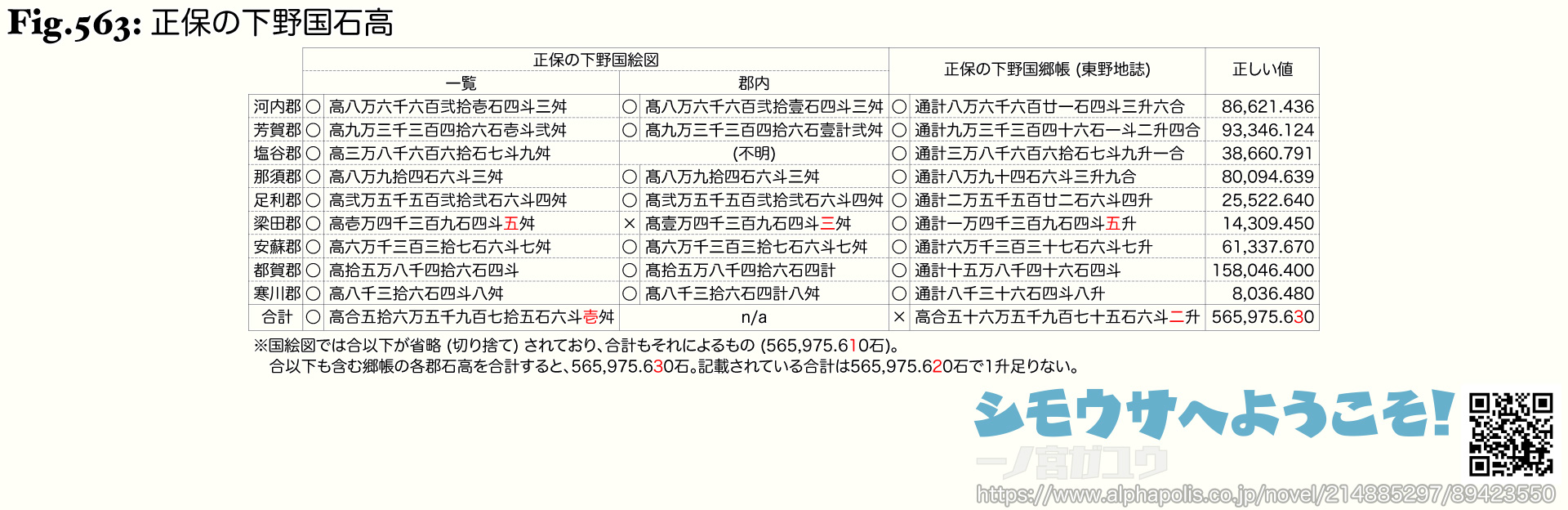

慶長6年(1601) 〜寛永14年(1637) の具体的にどの時期なのかは記録が残っていないためわからないが、同時期の寛永14年(1637) に結城本郷・武井村 (結城郡) でも検地が行われたことや、寺社の朱印状・在地での認識 (どちらも後述) を踏まえると、それ以前ではなく寛永14年(1637) に周辺一帯の国郡が再編成され、この過程で高椅地域は下野国 都賀郡に移されたとするのが妥当といえる。なお正保の下野国郷帳 (東野地誌)、およびこれに対応する中川忠英旧蔵 下野国絵図では、高椅地域の村々は下野国に含まれている。

| ❉2: | 小山市史 通史編2 近世 (1984)。 |

| ❉3: | 結城市史 第5巻 近世通史編(1983)。 |

| ❉4: | 延享4年(1747) 高橋村円藤庵記録書、小山市史 史料編 近世1 付録(1982) 所収。「結城御代官所市川孫右衛門殿御代 同十四丁丑年六月、高橋村御検地御縄入有之」(同 = 寛永) とある。 |

| ❉5: | 享保21年(1736) 延島村大蔵坊本末帳帳落につき一札、小山市史 史料編 近世1 付録(1982) 所収。「寛永十五戊寅之年当地田畑、従御 公儀様為御検地御改熊沢三郎左衛門様御検地」とある。 |

| ❉6: | 寛永14年(1637) 結城領中島村検地水帳、小山市史 史料編 近世1 付録(1982) 所収。「寛永十四年丑ノ七月朔日」「下野国結城領中嶋村御検地水帳」とある。 |

徳川政権 (江戸幕府) が作成させた国絵図および郷帳は、各国の生産性を石高として村単位に把握するためのものであり、また街道筋では主要地点間の距離 (里数)、渡河地点では川幅・水深が求められ、さらに古くは山間部で牛馬の通行可否も要求されるなど、軍事上の情報も把握する目的があったとみられる。したがって、国絵図および郷帳は高度な機密情報であり、完成後は「官庫」に収納、厳重に管理されて一般に利活用されるようなものではなかった。戦乱の余波が残り、幕藩体制も未熟な江戸初期においてはそもそも実用より、すべてをさらけ出させ、それを掌握することにより諸大名を屈服させる目的のほうが大きかったのかもしれない。

明和7年(1770) 高橋村高椅大明神社楼門再建立につき披露状 (❉7) には「元禄九年より下野国都賀郡へ御加入被仰付侯、然は国郡も相改」とあり、高椅神社が認識する国郡変更の時期は元禄9年(1696) だった。

この地域の寺社領に宛てられた朱印状はまとまったかたちで残っている (❉8)。国郡の記載に注目すると以下のとおりである。

〈高椅大明神社〉(現在の高椅神社)

| ▷ | 慶安元年(1648): | 徳川家光から「下総国結城郡明神」に「結城郡高橋村」のうち30石 (『下総国結城郡明神領同郡高橋村之内三拾石』) (❉7) |

| ▷ | 貞享2年(1685): | 綱吉から「下総国結城郡明神」に「結城郡高橋村」のうち30石 (❉9) |

| ▷ | 享保3年(1718): | 吉宗から「(下野国) 都賀郡明神」に「都賀郡高橋村」のうち30石 (❉9) |

| ▷ | 以降は、延享4年(1747)・宝暦12年(1762)・天明8年(1788)・天保10年(1839)・安政2年(1855)・万延元年(1860)のすべて (❉9) で宛先 (所在地)・社領の記載とも変わりない。 | |

〈延島村 宝性寺〉

| ▷ | 慶安元年(1648): | 徳川家光から「下野国結城郡延島村宝性寺」に「結城郡本郷 (❉10)」のうち5石 (『下野国結城郡延嶋村宝性寺領同郡本郷内五石』) (❉7) |

| ▷ | 貞享2年(1685): | 綱吉から「下野国都賀郡延島村宝性寺」に「都賀郡本郷」のうち5石 (『下野国都賀郡延嶋村宝性寺領同郡本郷内五石』) (❉9) |

| ▷ | 享保3年(1718): | 吉宗から「下野国都賀郡延島村宝性寺」に「下総国結城郡本郷」のうち5石 (『下野国都賀郡延嶋村宝性寺領下総国結城郡本郷之内五石』) (❉9) |

| ▷ | 以降は、延享4年(1747)・宝暦12年(1762)・天明8年(1788)・天保10年(1839)・安政2年(1855)・万延元年(1860)のすべて (❉9) で宛先 (所在地)・寺領の記載とも変わりない。 | |

〈福良村 宝蔵坊〉(福城寺)

| ▷ | 慶安元年(1648): | 徳川家光から「下総国結城郡福良村宝蔵坊」に「結城郡本郷」のうち5石 (『下総国結城郡福良村宝蔵坊領同郡本郷之内五石』) (❉7) |

| ▷ | 貞享2年(1685): | 綱吉から「下総国結城郡福良村宝蔵坊」に「結城郡本郷」のうち5石 (❉9) |

| ▷ | 享保3年(1718): | 吉宗から「下総国結城郡福良村宝蔵坊」に「結城郡本郷」のうち5石 (❉9) |

| ▷ | 以降は、延享4年(1747)・宝暦12年(1762)・天明8年(1788)・天保10年(1839)・安政2年(1855)・万延元年(1860)のすべて (❉9) で宛先 (所在地)・寺領の記載とも変わりない。 | |

これらによれば、高椅大明神社の所在地は享保3年(1718) に、延島村 宝性寺の所在地は貞享2年(1685) に、それぞれ「下野国都賀郡」に変更され、福良村 宝蔵坊については「下総国結城郡」のまま変更されていない。

また、延島村 宝性寺の寄進地は下総国 結城郡の本郷 (結城本郷) だが、貞享2年(1685) の朱印状では所在地が「下野国都賀郡」に変更された一方、寄進地の表現が「同郡本郷」のままだったため、文脈上「都賀郡本郷」となって結城本郷が下野国 都賀郡に存在することになってしまった。享保3年(1718) の朱印状では「同郡」ではなく「下総国結城郡本郷」となって訂正された。

| ❉7: | 小山市史 史料編 近世1(1982) 所収。 |

| ❉8: | ほかに「簗村不動院」に「結城郡高橋村」のうち5石を寄進する慶安元年(1648)の寄進状がある (『下総国結城郡簗村不動院同郡本郷村之内五石』) が、その後の経過を確認できない。 |

| ❉9: | 栃木県立文書館 所蔵文書目録 #207「徳川将軍家朱印状」・寄託文書目録 #3「添野一夫家文書」による。「(下野国)」は本稿で補った。 |

| ❉10: | 結城本郷のこと。結城町ともいい、結城藩の城下町。 |

高椅神社や宝性寺・宝蔵坊に同じ年次の朱印状が複数存在するのは、「御朱印改め」(御朱印御改) として、徳川政権 (江戸幕府) の将軍が代替わりするたびに書き改められたことによる。中世〜織豊期、支配者が替わるたびに行われた「安堵」と本質的には同じものであり、寺社としても所領や特権の保証を得るためには必要不可欠のものだったが、第4代家綱がそれまでまちまちだったものを一斉に発給 (いわゆる『寛文印知』) し、様式などが定まってからは権威的・儀礼的な色彩が強まった。

御朱印改めは全体で 3つの段階からなるが、内容は第1段階ですべて決まる。第2段階は幕府で新しい朱印状を作成する期間、第3段階はそれを発給する (受け取る) 行事である。なお、第3段階は地元 (代官所など) で済んだが、第1段階では寺社は江戸に出向かなければならず、1か月前後の滞在を必要とした。第2段階は長く、寺社は新しい朱印状を受け取るまで 1〜2年ほど待たされた。

第1段階における幕府 (寺社奉行) の業務は、現行および過去に発給を受けたすべての朱印状とその写し (複数)・目録を提出させ、新しい朱印状を作成するための情報を収集するとともに、朱印状の現状を確認することが主になっている。その注意は、提出物が定められた形式・数量となっていることや、写しの精密さ、過去の朱印状の有無・保存状態、および不備があるのならその始末書の確認に終始し、変更事項や文字の訂正などに関しては、すべて寺社側に申告を求めた。つまり、申告がなければ新しい朱印状に現状が反映されることはなかった。明和7年(1770) 「高橋村高椅大明神社楼門再建立につき披露状」によれば、下野国 都賀郡に移った時期を高椅神社は元禄9年(1696) 以降と認識している (❉11) 。高椅神社の朱印状では貞享2年(1685) まで「下総国結城郡明神」、享保3年(1718) 以降にその認識が反映されて「(下野国) 都賀郡明神」となり、ようやく正しくなった。

また、たとえ近接する寺社であっても幕府側で整合性を考慮することはなかった。宝性寺 (延島村) は高椅神社より先行して貞享2年(1685) の朱印状から「下野国都賀郡延島村宝性寺」となっているが、宝蔵坊 (福良村) は江戸末期にいたるまですべて「下総国結城郡福良村宝蔵坊」であって変化がない。宝性寺における「都賀郡本郷」が次の朱印状で訂正されたのも、同寺からの申告によるものと考えられる。なお寺社の御朱印改めは、宗派ごとに江戸または付近所在の有力寺院 (触頭) を通して通達された (❉12)。延島村 宝性寺は真言宗 (智山派)、福良村 宝蔵坊 (福城寺) は天台宗、高椅神社は神主支配で別当寺はなかったとみられる。

なお寺社に宛てられたものではないが、寛文4年(1664) 久世大和守広之に宛てられた朱印状でも、その領知目録の中で、中河原村・高橋村・福良村・中島村は「下総国結城郡之内」に含まれる (❉13)。

| ❉11: | 小山市史 史料編 近世1(1982) 所収。原文は「元禄九年より下野国都賀郡へ御加入被仰付侯、然は国郡も相改」。 |

| ❉12: | 日本宗教制度史の研究(1938, 豊田)・日本史用語大辞典 用語編(1978)。 |

| ❉13: | 久世大和守領知目録 (栃木県史 史料編 近世1,1974)。 |

御朱印改めは、特に江戸との往復と滞在費用の負担が大きく、それ以外にも献上品や挨拶回りの土産なども用意しなければならず、江戸から遠い場合はもちろん、石高が小さい場合は割に合わないものだったようだ (❉14)。

浜名 白須賀の蔵法寺 (❉15) は

「4月18日に到着したのにもかかわらず、改め (ここでは第1段階最終日の儀式のこと、以下同じ) は 5月29日で、思っていたよりかなり日数がかかって一同迷惑した」(❉16)

と、また【(3) 古代から中世・近世はじめにかけての下総国】(新方)で扱った安国寺 (❉17) は

「1日だと聞いていたのに、おおむね4〜50日ほどで (ようやく) 終わった。心構えとして記しておく」(❉18)

と書き残している。ただ、どちらかといえば期間そのものより、寺社奉行を訪ねたら何日に来いといわれ、その日に行ったらまた何日に来いといわれる、といったことの繰り返しで予定が立たないことや、無駄足・連絡不行届きへの不満が大きかったらしく、ほかの史料にも同じようなことが書き残されている。一方で、伊那 古城の八幡宮 (❉19) は往復の旅や江戸滞在中も名所見物・参詣・食事などを満喫し、奉公に出ていた地元の若者との再会を喜ぶなど、楽しんでいた向きもあり (❉20)、このあたりは伊勢参りに似ている。

朱印状の写しは、内容が同じであることは当然のこととして、仮名・漢字の別や改行も含めて一致するよう精密さが求められ、そのほか目録の書式なども細かく指定された。一例として、第13代 家定の御触書には

「本書之通文字賦り行、或は仮名にて有之所は其通 御本書ニ少も違無之」

「上包幷上書等も 御本書御同様」

とあり (❉21)、内容はほかの代も基本的に同じである。また過去の朱印状の有無・保存状態と不備についても念入りに確認され、たとえば有渡 大谷の大正寺 (❉22) は具体的な箇所を示した上で

「水に濡れた跡がありますが、前々より改めの際は申告し、御了承いただいており、なおまた今回の改めでもこのとおり申告いたします (ので同じように御了承いただきたく)」

とするなど (❉23) 、始末書を提出した例は少なくない (❉24)。

変更事項については、たとえば

「前回御朱印をいただいてから村替などあっただろうか、村名の違いや、あるいは単なる文字の違いも含めて、当時までにいただいた朱印状とは現在異なることがあれば、すべて提出する目録に記載するように」

とあり (❉25)、朱印状が発給される側からの申告を求め、寺社奉行ではそれを照査するという手順になっている。

通達の経路については、前述のとおり宗派ごとに触頭を通して通達されたが、新座 宝幢寺 (❉26) には例外的に所在地の陣屋からも通達 (御触書) が届き、基本的には後者の指示に従った (❉27)。触頭は江戸 愛宕下の真福寺、陣屋は上野国 高崎藩の野火止領を管轄した野火止陣屋。当時、高崎藩主の松平右京亮輝聴が寺社奉行見習いだったが (❉28)、それが理由かはわからない。

現在、御朱印改めについて詳細な内容が伝わる史料は江戸後期に集中する。しかし、宝永8年(1711) 第6代 家宣のときの御触書 (❉29) でも後代と同じ内容なので、江戸中期の手続き内容もそう変わらなかったかと推定される。なお、前回までの朱印状は第1段階の最終日、儀式の終了後に返却された (❉30)。具体的な様子は市原加茂の賀茂大明神 (賀茂大神宮) (❉31) の記録に詳しい (❉32)。現在、例外を除いて寺社に原本が残っていないのは、基本的に明治初期に新政府が回収したためである (❉33)。

| ❉14: | 「『御朱印改め』に関する一考察」(神道宗教 第128号,1987, 竹林)。 |

| ❉15: | 近世 遠江国 浜名郡 白須賀宿、現在の 静岡県 湖西市 白須賀に所在。 |

| ❉16: | 御朱印御改之節御録所ゟ御廻達御触状写並御朱印御写認様 (湖西市史 資料編7,1987)、原文「日数大分相懸り一同迷惑仕・拙寺坏も四月十八日ニ着候得共」(中略)「五月廿九日之御改ニ相成存外・手間取六月十日ニ帰寺仕候」。この文書は第12代 家慶のときの記録。 |

| ❉17: | 近世 武蔵国 埼玉郡 大泊村、現在の埼玉県 越谷市 大泊に所在。 |

| ❉18: | 大龍山東光院安国寺記録 (越谷市史 続史料編2,1982)、原文「一日間ニ窺ニ罷出候、凡四五拾日程ニ相済申候、為心得記シ置候」。この部分は第8代 吉宗のときの記録。 |

| ❉19: | 近世 信濃国 伊那郡 古城村、現在の長野県 阿南町 富草に所在 (古城八幡社)。 |

| ❉20: | 御朱印改道中記(1961)、第13代 家定・第14代 家茂。 |

| ❉21: | 御朱印御改之控 (岩槻市史 近世史料編4 地方史料 下,1982)、第13代 家定。同市史は第11代 家斉のときの文書 (御朱印御改手引) も所収する。御朱印御改之控は浄国寺 (近世 武蔵国 埼玉郡 加倉村、現在の埼玉県 さいたま市 岩槻区 加倉に所在)、御朱印御改手引は勝軍寺 (近世 武蔵国 埼玉郡 尾ケ崎村、現在の埼玉県 さいたま市 岩槻区 尾ケ崎に所在)。 |

| ❉22: | 近世 駿河国 有渡郡 大谷村、現在の静岡市 駿河区 大谷に所在。 |

| ❉23: | 御朱印水染ニ付書上 (静岡市史史料 史料1,1965)、原文「水染御座候、前々御改之節御届奉申相済来候、猶又今般御改ニ付、此段御届奉申上候」、第12代 家慶。 |

| ❉24: | 御朱印御改留記 (戸田市史 資料編2 近世1,1983) や家定公御代御朱印御改諸用記録 (大田区史 資料編 寺社2,1983) など。前者は墨汚れ・虫喰い、後者は一部紛失。また前者は観音寺 (近世 武蔵国 足立郡 新曽村、現在の埼玉県 戸田市 新曽に所在)・第14代 家茂、後者は東光寺 (近世 武蔵国 比企郡 日影村、現在の埼玉県 ときがわ町 日影に所在)・第13代 家定。 |

| ❉25: | 大龍山東光院安国寺記録 (越谷市史 続史料編2,1982)、原文「指出之目録は、延享之度御朱印頂戴以後村替等有之歟、村名違文字違之類何も当時迄所持之御朱印ニ違候儀有之候ハゝ可指出候」、この部分は第10代 家治。 |

| ❉26: | 武蔵国 新座郡 館村、現在の埼玉県 志木市 柏町に所在。 |

| ❉27: | 御朱印御改日記 (志木市史 近世資料編3,1987)、第13代 家定。 |

| ❉28: | 続徳川実紀 嘉永5年(1852) 7月8日「奏者番松平右京亮は寺社の奉行の見習いを命ぜらる」(新訂増補 国史大系 第49巻,1934)、同 安政3年(1856) 9月24日「御役替五人」「寺社奉行 松平右京亮」(新訂増補 国史大系 第50巻,1935)、御朱印御改日記は嘉永6年(1853) 11月〜安政3年(1856) 12月の記録。 |

| ❉29: | 御触書寛保集成(1934) の文書#699・徳川禁令考 前集 第2(1959) の文書#778。 |

| ❉30: | 「内閣文庫未刊史料細目 上」(1977) など。具体的には「御朱印改め並に頂戴関係記録」(南総郷土文化研究会双書 第13号,1982) の後半と「市原市史 中巻」(1986) に第14代 家茂のときの実際の様子が記録されている。 |

| ❉31: | 近世 上総国 市原郡 加茂村、現在の千葉県 市原市 高滝に所在 (高滝神社)。 |

| ❉32: | 御朱印改め並に頂戴関係記録 (南総郷土文化研究会叢書 第1巻,1963) の後半、第14代 家茂のときの記録。市原市史 中巻 (1986) 第3章 第8節 第1項内に解説部分が引用されている。なお、南総郷土文化研究会叢書 第1巻の前半は第11代 家斉のときの記録。 |

| ❉33: | 埼玉県史料集 第6集 諸国寺社朱印状集成(1973)。 |

近世 下野国 都賀郡

| 55. | 延島村 (❉35)(❉36)(❉37) |

| 56. | 延島新田村 (❉38) |

| 57. | 中川原村 (❉39)(❉36)(❉40)(❉41) |

| 62. | 高橋村 (❉42)(❉43)(❉44)(❉36)(❉37)(❉45) |

| 63. | 福良村 (❉43)(❉46)(❉40)(❉36)(❉37) |

| 64. | 中島村 |

| 280. | 田間村 (❉47) |

| 281. | 武井村 (❉48) |

| 282. | 野田村 (❉49)(❉50) |

| 285. | 大谷郷 (❉51)(❉52) |

| 286. | 稲葉郷 |

| 287. | 中久喜村 (❉53) |

| 288. | 神鳥谷村 (❉54)(❉55)(❉56) |

| 289. | 犬塚村 (❉57) |

| 290. | 犬塚新田村 (❉58)(❉59) |

| 293. | 泉崎村 |

| 294. | 土塔村 (❉60) |

| 295. | 塚崎村 (❉61) |

| 296. | 出井村 (❉62) |

| 297. | 鉢形村 (❉63) |

| 298. | 向野村 |

| 299. | 雨ケ谷村 (❉64) |

| 300. | 横倉村 (❉65) |

| 303. | 喜沢村 (❉66) |

| 373. | 山田村 |

| 374. | 飯田村 (❉67)(❉68) |

| 375. | 上茅橋村 (❉69)(❉70) |

| 376. | 下茅橋村 (❉69)(❉70) |

| 377. | 簗村 (❉36)(❉71) |

| 378. | 向原新田 (❉72) |

近世 下野国 河内郡

| 147. | 磯部村 (❉73) |

| 148. | 絹板村 (❉74) |

| 155. | 船戸村 (❉75) |

| 189. | 下吉田村 |

近世 下総国 結城郡

| 1. | 結城本郷 (❉76) |

| 2. | 大谷瀬村 (❉77) |

| 3. | 小田林村 (❉78) |

| 4. | 五助村 (❉79) |

| 5. | 小森村 (❉80) |

| 6. | 小森新田村 (❉81) |

| 7. | 久保田村 (❉82) |

| 8. | 中村 (❉83) |

| 9. | 中村新田 (❉84) |

| 12. | 作野谷村 (❉85)(❉86) |

| 13. | 上成村 (❉87) |

| 14. | 田間村 (❉88) |

| 21. | 武井村 (❉89) |

| ❉34: | 下野国は正保・元禄郷帳、下総国は元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 延徳4年(明応元年,1492): 「下条之延嶋郷之内堀内」(多賀谷朝泰寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、弘治2年(1556): 「延嶋之内」(結城政勝所領宛行状、同)。 |

| ❉36: | 天正13年(1585): 「高橋之宮造営勧進之事、のふしま・につ川・高橋・やな・福ら・中河ら・川嶋并下郷」(結城晴朝朱印状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉37: | 天正年間(1573〜1592): 「たか橋・のふしま・ふくら三郷へ、他のくわん進いれす、高橋の御さうゑい、いたすへく候也」(某黒印状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉38: | 正保郷帳 (東野地誌) では「延島新田」。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 永徳2年(1382): 「中河原合戦」(烟田重幹着到状、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉40: | [中世〜織豊期] 戦国後期: 「高橋江進納」「上福羅鈴木給分之内」「中川原牛尾田給分之内」(結城政勝寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)・同: 「上ふくら」「中かハら」(同)。 |

| ❉41: | 現在の表記は「中河原」。 |

| ❉42: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 結城郡 高橋郷 (和名類聚抄)、康正3年(長禄元年,1457): 「下総国結城郡上高橋郷」(結城成朝寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉43: | 享禄4年(1531): 「高橋・福良両村之内」(政直安堵状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉44: | 戦国後期: 「貴寺之御寺領高橋郷」(貴寺 = 安穏寺、結城政勝書状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉45: | 現在の表記は高椅神社と同じ「高椅」。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 天文25年(弘治2年,1556): 「福郎 法光坊」(結城政勝書下状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉47: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「たんま」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「多摩」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉48: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下野国 都賀郡 高家郷 (和名類聚抄)、天文5年(1536): 「上郷」の「たけい」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「武井」(足利梅千代丸印判状)、文禄5年(1596): 「小山領武井村内」(結城秀康知行充行状写、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉49: | [中世〜織豊期] 明応3年(1494): 「下野国小山庄野田郷」(小山成長安堵状、小山市史 史料編 中世,1980)、天正5年(1577): 「野田」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「野田」(足利梅千代丸印判状)、天正3〜4年(1575〜1576): 「小山押領之内野田拘之分」の「野田郷」(古河公方家料所書立案)。 |

| ❉50: | 明治12年(1879) 東野田村に改称、したがって対応する近代の大字は「東野田」。 |

| ❉51: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下野国 都賀郡 小山郷 (和名類聚抄)、ほか。 |

| ❉52: | 天保郷帳では「古者小山町」と付記され、元禄郷帳では「小山町」。正保郷帳 (東野地誌) では「大谷田郷」。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 室町期: 享徳4年(1455): 「同四月十八日中岫江御出令供奉」筑波潤朝軍忠状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、天文5年(1536): 「下郷」の「中くき」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「中久木」(足利梅千代丸印判状)、ほか。 |

| ❉54: | 天文5年(1536): 「下郷」の「しとゝのや」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉55: | 「巫鳥/鵐 (しとど)」は鳥の名前。「神鳥」は「巫」の代わりに「神」を用いているものと思われる。正保郷帳 (東野地誌) では左右に、元禄郷帳・天保国絵図では上下に「神」「鳥」を配した 1文字 (『嶋/嶌』『峰/峯』『崎/嵜』『略/畧』『群/羣』などと同様、意味に違いはない)。 |

| ❉56: | 天保国絵図ではほかに「神鳥谷村之内」と付記された「神鳥谷新田」がある (天保郷帳・正保郷帳 (東野地誌) には含まれない)。 |

| ❉57: | 天文5年(1536): 「下郷」の「いぬつか」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「犬塚」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉58: | 正保郷帳 (東野地誌) では「犬塚新田」。 |

| ❉59: | 明治3年(1870) 犬塚村に編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉60: | [中世〜織豊期] 永禄9年(1566): 「土塔本願仏聖房覚秀聖人」(小山秀綱修理銘、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉61: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「下郷」の「東つかさき」「西つかさき」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「塚崎」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉62: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「いて井」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天正5年(1577): 「下出井郷」(小山伊勢千代丸政種書状、小山市史 史料編 中世,1980)、ほか。 |

| ❉63: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「はちかた」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉64: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「下郷」の「あまかや」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「尼賀谷」(足利梅千代丸印判状)、天正17年(1589): 「あまかひ之内」(結城晴朝寄進状、小山市史 史料編 中世,1980)、ほか。 |

| ❉65: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「下郷」の「よこくら」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「横倉」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉66: | [中世〜織豊期] 文亀3年(1503): 「木沢之けん座役」(小山成長判物、小山市史 史料編 中世,1980)、天正5年(1577): 「きさワ」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、ほか。 |

| ❉67: | 元禄郷帳では「古館田村」(または『古舘田村』) と付記されるが、正保郷帳 (東野地誌) では「飯田村」。 |

| ❉68: | 明治12年(1879) 北飯田村に改称、したがって対応する近代の大字は「北飯田」。 |

| ❉69: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「かやハし」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、文禄5年(1596): 「結城萱橋村之内」(結城秀康朱印状写/高橋神社文書、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、同: 「結城領萱橋村内」(結城秀康黒印状/大輪寺文書、同)。 |

| ❉70: | 明治9年(1876) 合併し萱橋村、したがって現在の地名は「萱橋」。 |

| ❉71: | 現在の表記は「梁」。 |

| ❉72: | [新田・分村] 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳には含まれない。 |

| ❉73: | 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳では「礒部村」。 |

| ❉74: | 正保郷帳 (東野地誌) では「𥿻坂村」。 |

| ❉75: | [新田・分村] 正保郷帳 (東野地誌) には含まれない。 |

| ❉76: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 結城郡 結城郷 (和名類聚抄)、ほか。 |

| ❉77: | [中世〜織豊期] 大永6年(1526): 「あふや瀬」(人見右京亮宛多賀谷家植知行宛行状、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)、弘治2年(1556): 「あふやせ」(結城氏新法度、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉78: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「小田林郷簗民部少輔給分之内」(結城晴朝所領宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、慶長3年(1598): 「結城領 小田林村之内」(結城秀康知行充行状、茨城県史料 中世編6,1996)、ほか。 |

| ❉79: | 元禄郷帳・国絵図では「小田林村之枝郷」、天保郷帳では「小田林村枝郷」と付記される。 |

| ❉80: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「こもりニおゐて」(結城晴朝所領宛行状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉81: | 明治初期に小森村に編入されたと思われ、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉82: | [中世〜織豊期] 大永8年(享禄元年,1528): 「くほた郷之内おしま分之内」(結城政朝所領宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正20年(1592): 「結城領内知行分」「中村 窪田内」(結城秀康宛行状、同)、ほか。 |

| ❉83: | 天正20年(1592): 「結城領内知行分」「中村 窪田内」(結城秀康宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉84: | 近世末までに中村に編入されたと思われ、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉85: | [中世〜織豊期] 織豊期: 「さく乃や之内おふり給分」(結城晴朝寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉86: | 明治19年(1886) 結城町に編入、したがって、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉87: | [中世〜織豊期] 天文25年(弘治2年,1556): 「上無」(結城政勝書下状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内山王内寺野・田間・かす□い・うへなし」(〜かすれい〜、中黒は筆者が補った、山川氏重等連署寄進状写、同)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「うへなし」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉88: | [中世〜織豊期] 永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内山王内寺野・田間・かす□い・うへなし」(〜かすれい〜、中黒は筆者が補った、山川氏重等連署寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「田間」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉89: | [中世〜織豊期] 元亨元年(1321): 「下総国結城郡下方内毛呂郷」の四至牓示として「武井」(山河貞重寄進状案、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

天正18年(1590) 豊臣秀吉宛行状 (目録)(❉90) には下総国 結城郡の南部から猿島郡にかけての山川領 30郷が記載されているが、表題は「下野国本知分所々目録事」となっている。しかし山川領が下野国と認識されたといえるような事象は見当たらず、一時的であれそのような状況にあったとは考えにくい。結城本郷の文禄4年(1595) 検地帳 (❉91) にも表紙に「下野国結城本郷御縄打水帳」とあり、豊臣秀吉宛行状も書き誤りと思われる。

下総の結城郡を下野の結城郡と誤った例は少なくない。宝性寺 (延島村) の慶安元年(1648) 朱印状でも「下野国結城郡延島村宝性寺」となっている。ほかに記述の誤りがみられる史料を、一次・二次資料を忠心にあげておく (三次・四次的な史料や曖昧な表現を含めれば際限ないほど多い)。

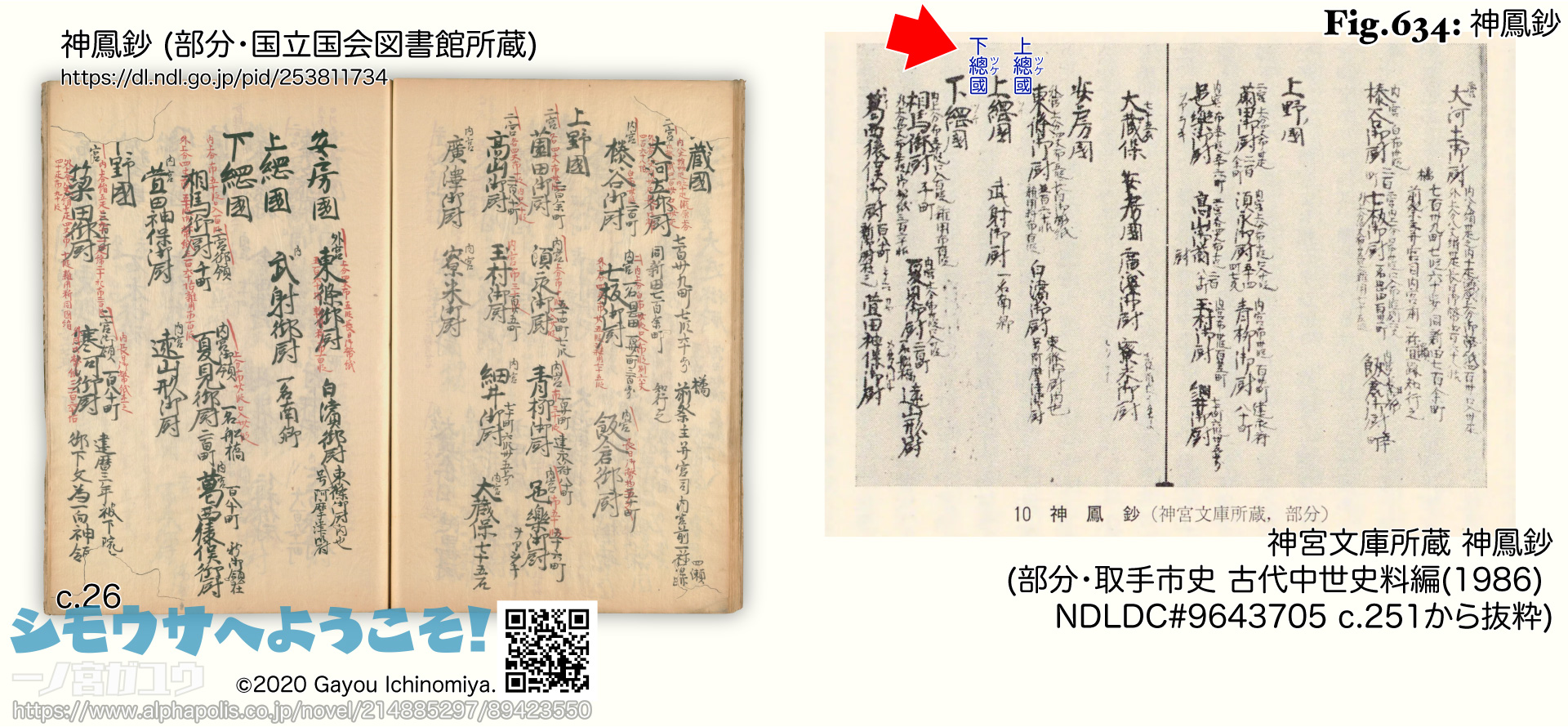

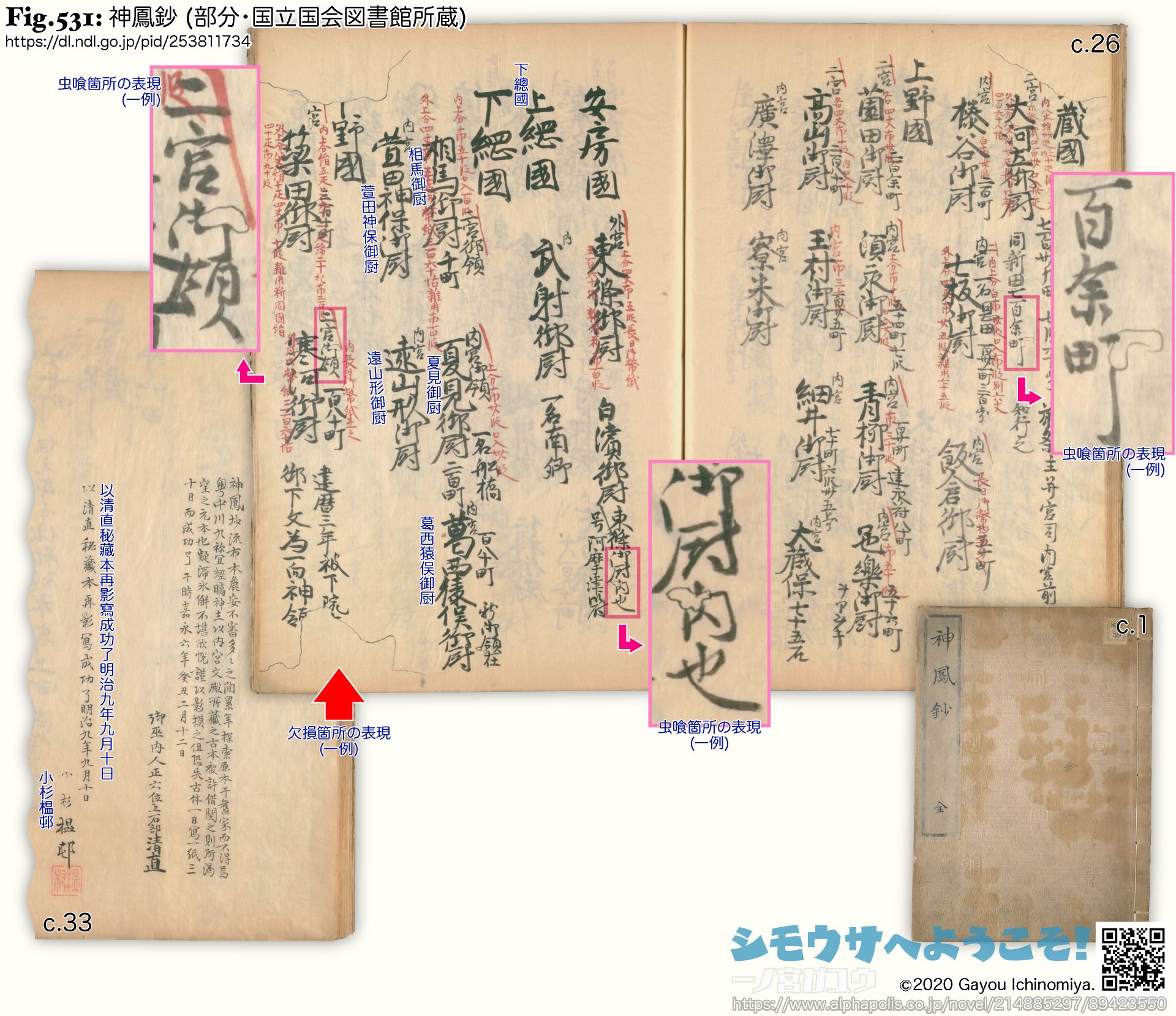

そもそも下総と下野は名前がよく似ている上に読みが難しく、しかもどちらも上総・上野と対になってため取り違えやすいようだ。義経記に「治承四年九月十一日、武蔵と下野の境なる松戸の庄、市河といふ所に着き給ふ」とある「下野」は下総の誤りであり、神鳳鈔の写本うち最古とされる神宮文庫所蔵・荒木田氏経筆写本では、下総国の「総」を「ツケ」と読ませている。

なお、近世の史料で高椅地域の村々などを指して「下野国結城領」と呼ぶのは誤りではなく、むしろ高椅地域の経緯を的確に表現している。

結城氏は小山氏からの分家ではあるが、小山義政の乱 (天授6年/康暦2年〜弘和2年/永徳2年,1380〜1382) で断絶した小山氏を再興したのは結城氏から出た泰朝であり、その後も複雑な系譜を経て、結城政朝、結城政勝・小山高朝兄弟、および小山秀綱・結城晴朝兄弟の3代で戦国期の終盤を迎えた。小山高朝は結城政勝の弟で小山氏を継いだが、結城晴朝は小山秀綱の弟で結城氏を継いだ。山川氏は系図によれば結城氏からの分家だが、対立することもあって実質的には独立していた。最終的には結城氏に服して越前国へ同行した。白河結城氏は古く結城氏から分かれて奥州 (陸奥) へ進出した家系である。

天授6年/康暦2年(1380) 小山義政が対立する宇都宮基綱を、鎌倉公方・足利氏満の制止を無視する形で攻撃・殺害したことにはじまる反乱。氏満は義政の討伐を命令、ただちに編成された討伐軍に対して義政は本拠とする小山城 (祇園城) に籠城した。降伏・反攻を繰り返したあと、弘和2年/永徳2年(1382) 義政は自害し小山氏は断絶した。なお陸奥へ逃れていた子の若犬丸も、のちに挙兵後、鎮圧され死亡した。

永享の乱(永享10〜11年,1438〜39) 後、破れた鎌倉公方・足利持氏の遺児 (春王丸・安王丸) を結城氏朝が擁し、永享12(1440) 室町幕府 (関東管領) に対して挙兵した反乱。北関東の諸氏がこれに応じて 1年におよぶ籠城戦となったが、最終的に結城城は陥落し氏朝は自害した。春王丸・安王丸も捕らえられ、のちに死亡した。

徳川家康の次男。天正12年(1584) 小牧・長久手の戦い後に秀吉の養子 (実質的には人質) となって羽柴秀康を名乗り、さらに天正18年(1590) 結城晴朝の求めに秀吉が応じ、 その養子となって結城氏を継いだ。関ケ原の戦い後、越前国 北庄 (のちの福井) へ移った。

奥州 (陸奥国) 南部、会津・伊達・須賀川・白河の各地方における戦国期の動乱を記した軍記。著者は二本松藩士の木代定右衛門、正徳4年(1714) 成立 (鏡石町史 第2巻 資料編1 考古・古代・中世・近世,1982; 岩代町史 第2巻 資料編1 原始・古代・中世・近世,1985)。岩磐史料叢書(大正5〜7年,1916〜1918) に所収。

越前国の戦国大名・朝倉氏の興亡を記した軍記。成立時期・著者は不明だが、近世初期に記されたものがもとになっていると考えられている。写本・翻刻は複数あるが、本項では「福井市史 資料編2 古代・中世(1989)」に所収のものを参照した。

奥州 (陸奥国) 南部、相馬地方の地誌。著者は相馬藩士の斎藤完隆、近世末期の成立、「相馬市史 4 資料編1 奥相史」(1969) に所収。

養老律令に対する「式」(施行細則) を集大成した古代の法典。延喜5年(905) に編纂をはじめ、延長5年(927) に成立。先行する「弘仁式」「貞観式」を基に、その後の法令を網羅的に集成したもの。特に巻9・巻10は、律令制下の神社 (官社) 2861社 (3132座) を国郡ごとに載せ、「延喜式神名帳」ともいい、古代の地名の検討するのに重要な史料となっている。国立公文書館で江戸初期などの写本がデジタル公開されている。また平安末期の写本を東京国立博物館が所蔵・公開しており、現存するものでは最古。

古代の基本法典。唐の制度を参考に編纂され、大宝律令は大宝元年(701) に成立、翌年にかけて施行された。養老律令はこれを改訂したもので、天平宝字元年(757) に施行された。律は刑罰に関する規定、令は行政に関する規定。なお、養老律令は養老2年(718) の成立とされるが、実際にははっきりしない。

伊勢神宮領 (御厨・御園/薗) を国別に書き上げた文書。延文5年(1360) 以後、卓治3年(1364) 以前の成立とみられる。伊勢神宮広報誌の「瑞垣」第163号(1993) や新校群書類従 第1巻(1932) の解題などによれば、「群書類従巻第九」に収められ広く流布したものは朱墨の区別がなく、合点が省略されている。これを嘉永6年(1853) に「内宮文殿本」によって忠実に再現(影写)したものが神宮文庫に所蔵され、新校群書類従 第1巻(1932) ではこれが反映されている。また、安政3年(1856) にこれを写した中扉に「神鳳鈔 古本影摹」とある写本と、同じく明治9年(1876) の写しで「古本神鳳鈔」とある写本がそれぞれ国立公文書館・NDLで所蔵・デジタル公開されている (142-0907、および 10.11501/2538117)。前者のほうが古いが、後者のほうが紙の破れ・虫食い・取り消し (削除) などの表現が相当に細かく、おそらくこちらのほうが忠実に影写・再現しているかと思われる。

徳川家康から家治まで江戸幕府将軍 10代の編年史。正式には「御実紀」、文化6年(1809) に編纂をはじめ、天保14年(1843) に成立、林述斎の監修。第11代以降も編纂が続けられたが完成しなかった。ただしその部分も「続徳川実紀」として稿本のまま世に出ている。

東京大学史料編纂所 所蔵・公開、表題から「東野地誌」ともいい、奥書に慶安元年(1648) の日付があるので「慶安郷帳」とも呼ばれる。

国立公文書館所蔵・公開、通称「日本分国図」に含まれる国絵図。正保の下野国絵図。絵図に記載されている各郡の石高は正保郷帳 (東野地誌) の石高と一致する。

天文5年(1536) 小山領における「伊勢役銭」の負担額を、小山高朝が書き上げ、佐八掃部大夫へ送付した目録。「小山市史 史料編 中世」(1980) に所収。伊勢役銭は伊勢信仰に関係して徴収された費用負担、また佐八氏は内宮の神職であり御師 (栃木県史・小山市史・真岡市史・壬生町史)。

| ❉90: | 結城市史 第1巻 古代中世史料編(1977) 所収。 |

| ❉91: | 結城市史 第2巻 近世史料編(1979) 所収。 |

| ❉92: | 結城市史 第1巻 古代中世史料編(1977) 所収。なお、当史料には「研究を要す」との注記がある。史料そのものに対して疑義があるのか、由緒・伝承にあたる内容についていっているのか、どちらなのかは不明。 |

| ❉93: | 八潮市史 史料編 古代・中世(1988) 所収。 |

| ❉94: | 真岡市史 第2巻 古代中世史料編(1984) 所収。「御厨」の意図は不明 (伊勢神宮領になったことはない)、「野州」と同様に認識の誤りかと思われる。 |

| ❉95: | 言継卿記、元亀2年(1571) 7月21日の項目内。 |

| ❉96: | 結城陣番帳、結城市史 第1巻 古代中世史料編(1977) 所収。 |

| ❉97: | 結城市史 第1巻 古代中世史料編(1977) 所収。 |

| ❉98: | 茨城県史料 中世編3(1990) 所収。 |

| ❉99: | 大野市史 第6巻 史料総括編(1985) 所収。 |

| ❉100: | 久喜市史 資料編1 考古・古代・中世(1989) 所収。 |

| ❉101: | いわき市史 第9巻 近世資料(1972) 所収。中黒は同 第2巻 近世(1975) を参照し、筆者が補った。安藤氏は江戸後期に磐城平藩に入ったため、系譜などの史料が当地に残っている。 |

| ❉102: | 藤井寺市史 第6巻中 史料編4 中(1988) 所収。系図では結城政朝に朝定という子がおり、この人物が松田家の祖ということになっている。 |

近世 下野国 都賀郡

| 55. | 延島村 (❉2)(❉3)(❉4) |

| 56. | 延島新田村 (❉5) |

| 57. | 中川原村 (❉6)(❉3)(❉7)(❉8) |

| 62. | 高橋村 (❉9)(❉10)(❉11)(❉3)(❉4)(❉12) |

| 63. | 福良村 (❉10)(❉13)(❉7)(❉3)(❉4) |

| 64. | 中島村 |

| 66. | 大内川村 |

| 196. | 桶田村 |

| 202. | 荒川村 (❉14) |

| 205. | 小宅村 (❉15) |

| 209. | 渋井村 (❉16) |

| 210. | 黒本村 (❉17) |

| 216. | 島田村 (❉18) |

| 217. | 大行寺村 |

| 218. | 立木村 (❉19) |

| 271. | 粟宮村 (❉20)(❉21) |

| 274. | 西黒田新田 (❉22)(❉23) |

| 275. | 東黒田新田 (❉22)(❉23) |

| 280. | 田間村 (❉24) |

| 281. | 武井村 (❉25) |

| 282. | 野田村 (❉26)(❉27) |

| 283. | 泉新田 (❉28)(❉29)(❉30) |

| 284. | 川田村 (❉31) |

| 285. | 大谷郷 (❉32)(❉33) |

| 286. | 稲葉郷 |

| 287. | 中久喜村 (❉34) |

| 288. | 神鳥谷村 (❉35)(❉36)(❉37) |

| 289. | 犬塚村 (❉38) |

| 290. | 犬塚新田村 (❉39)(❉40) |

| 293. | 泉崎村 |

| 294. | 土塔村 (❉41) |

| 295. | 塚崎村 (❉42) |

| 296. | 出井村 (❉43) |

| 297. | 鉢形村 (❉44) |

| 298. | 向野村 |

| 299. | 雨ケ谷村 (❉45) |

| 300. | 横倉村 (❉46) |

| 302. | 荒井村 (❉28) |

| 303. | 喜沢村 (❉47) |

| 304. | 三盃河岸村 (❉48)(❉28) |

| 305. | 大町村 (❉49)(❉50) |

| 306. | 半田村 (❉51)(❉52) |

| 373. | 山田村 |

| 374. | 飯田村 (❉53)(❉54) |

| 375. | 上茅橋村 (❉55)(❉56) |

| 376. | 下茅橋村 (❉55)(❉56) |

| 377. | 簗村 (❉3)(❉57) |

| 378. | 向原新田 (❉58) |

近世 下野国 河内郡

| 147. | 磯部村 (❉59) |

| 148. | 絹板村 (❉60) |

| 155. | 船戸村 (❉28) |

| 189. | 下吉田村 |

近世 下野国 芳賀郡

| 155. | 古山村 |

| 175. | 大島村 (❉61) |

| 176. | 上江連村 |

| 177. | 鷲巣村 (❉62)(❉63) |

近世 下総国 結城郡

| 1. | 結城本郷 (❉64) |

| 2. | 大谷瀬村 (❉65) |

| 3. | 小田林村 (❉66) |

| 4. | 五助村 (❉67) |

| 5. | 小森村 (❉68) |

| 6. | 小森新田村 (❉69) |

| 7. | 久保田村 (❉70) |

| 8. | 中村 (❉71) |

| 9. | 中村新田 (❉72) |

| 10. | 鹿窪村 |

| 11. | 林村 |

| 12. | 作野谷村 (❉73)(❉74) |

| 13. | 上成村 (❉75) |

| 14. | 田間村 (❉76) |

| 15. | 結城寺村 (❉77) |

| 16. | 矢畑村 |

| 17. | 上山川村 (❉78)(❉79) |

| 18. | 山王村 (❉80) |

| 19. | 古宿新田 |

| 20. | 大木村 (❉81) |

| 21. | 武井村 (❉82) |

| 22. | 新宿村 (❉83) |

| 23. | 大町新田 |

| 24. | 今宿村 (❉84) |

| 25. | 芳賀崎村 (❉85) |

| 26. | 水海道村 (❉86) |

| 27. | 浜野辺村 (❉87) |

| 28. | 糟礼村 (❉88)(❉89) |

| 29. | 瀬戸井村 (❉90) |

| 30. | 佐野村 (❉91) |

| 31. | 大山新田 |

| 32. | 菅谷村 |

| 33. | 塩本村 |

| 34. | 東茂呂村 (❉92)(❉93)(❉94) |

| 35. | 北南茂呂村 (❉94) |

| 36. | 七五三場村 (❉95) |

| 37. | 徳右衛門新田 (❉96)(❉97) |

| 38. | 善左衛門新田 (❉96)(❉97) |

| 39. | 大戸村新田 (❉96) |

| 40. | 長左衛門新田 (❉96)(❉98) |

| 41. | 成田新田 (❉96) |

| 42. | 兵庫新田 (❉96) |

| 43. | 善右衛門新田 (❉96) |

| 44. | 尾崎村 (❉99) |

| 45. | 尾崎村新田 (❉96)(❉98) |

| 46. | 松本村 |

| 47. | 水口村 (❉100) |

| 48. | 恩名村 (❉101) |

| 49. | 恩名村新田 (❉96)(❉102) |

| 50. | 江口新田 |

| 51. | 平塚村 (❉103)(❉104) |

近世 下総国 猿島郡

| 1. | 上和田村 (❉105) |

| 2. | 駒籠村 (❉106)(❉107) |

| 3. | 上片田村 (❉108) |

| 4. | 下片田村 (❉108) |

| 5. | 五部村 (❉109)(❉110) |

| 6. | 諸川村 (❉111) |

| 7. | 仁連村 (❉112) |

| 8. | 大和田村 (❉113) |

| 9. | 新和田村 (❉114) |

| 10. | 北山田村 |

| 11. | 東山田村 |

| 13. | 山田村 (❉115) |

近世 下総国 葛飾郡

| 30. | 柳橋村 (❉116) |

| 31. | 葛生村 (❉116) |

近世 下総国 豊田郡

| 1. | 若村 |

近世 常陸国 真壁郡

| 118. | 玉戸村 |

| 148. | 盛添島村 (❉117) |

| 149. | 山田村 (❉118) |

| 150. | 大谷村 |

| 151. | 上平塚村 |

| 153. | 下江連村 |

| 154. | 小川村 |

| 155. | 伊佐山村 |

| 156. | 下川島村 |

| 157. | 女方村 |

| 158. | 九蔵新田村 |

| 159. | 布川村 (❉119)(❉120) |

| 160. | 船玉村 (❉121) |

| 161. | 関本上町 |

| 162. | 関本中町 |

| 163. | 関本下町 (❉96)(❉122) |

| 164. | 舟生村 |

| 165. | 板橋村 |

| 166. | 犬塚村 |

| 183. | 花田村 |

| 184. | 江村 |

| 185. | 上野村 |

| 186. | 平方村 (❉123) |

| 189. | 大渡戸村 (❉124) |

| 190. | 大里村 |

| 191. | 小屋村 |

| 192. | 久下田村 (❉125) |

| 194. | 八町村 |

| 232. | 江村沼新田 (❉96) |

| ❉1: | 下野国は正保郷帳 (東野地誌)・国絵図、下総国は元禄郷帳・国絵図との対象を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 延徳4年(明応元年,1492): 「下条之延嶋郷之内堀内」(多賀谷朝泰寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、弘治2年(1556): 「延嶋之内」(結城政勝所領宛行状、同)。 |

| ❉3: | 天正13年(1585): 「高橋之宮造営勧進之事、のふしま・につ川・高橋・やな・福ら・中河ら・川嶋并下郷」(結城晴朝朱印状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉4: | 天正年間(1573〜1592): 「たか橋・のふしま・ふくら三郷へ、他のくわん進いれす、高橋の御さうゑい、いたすへく候也」(某黒印状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉5: | 正保郷帳 (東野地誌) では「延島新田」。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 永徳2年(1382): 「中河原合戦」(烟田重幹着到状、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 戦国後期: 「高橋江進納」「上福羅鈴木給分之内」「中川原牛尾田給分之内」(結城政勝寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)・同: 「上ふくら」「中かハら」(同)。 |

| ❉8: | 現在の表記は「中河原」。 |

| ❉9: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 結城郡 高橋郷 (和名類聚抄)、康正3年(長禄元年,1457): 「下総国結城郡上高橋郷」(結城成朝寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉10: | 享禄4年(1531): 「高橋・福良両村之内」(政直安堵状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉11: | 戦国後期: 「貴寺之御寺領高橋郷」(貴寺 = 安穏寺、結城政勝書状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉12: | 現在の表記は高椅神社と同じ「高椅」。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 天文25年(弘治2年,1556): 「福郎 法光坊」(結城政勝書下状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「あら川」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「嶋田・小宅両郷」(小山高朝書下状写、小山市史 史料編 中世,1980)、天文5年(1536): 「おやけ」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、文禄5年(1596): 「小山領小宅村」(結城秀康知行宛行状写、小山市史 史料編 近世1,1982)。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「しほい」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天正3〜4年(1575〜1576): 「榎本領之内」の「澁江鄕」(古河公方家料所書立案)。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 応永12年(1405): 「下野国小山庄内来本郷」(旦那交名、小山市史 史料編 中世,1980)、天文5年(1536): 「くろもと」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、ほか。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 応永12年(1405): 「下野国小山庄嶋田郷」(旦那交名、小山市史 史料編 中世,1980)、天文5年(1536): 「上郷」の「しまた」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、ほか。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「たつき」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、ほか。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 永徳2年(1382): 「同廿九日粟宮口日々夜々野臥合戦」(烟田重幹着到状、小山市史 史料編 中世,1980)、天文5年(1536): 「下郷」の「あわのミや」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「粟宮」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉21: | 正保郷帳 (東野地誌) では「粟野宮村」。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「くろ田」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉23: | 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳には含まれない。小山氏の没落とともに荒廃したといわれ (小山市史 通史編2 近世,1984)、江戸期に入って新田として再開発されたようだ。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「たんま」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「多摩」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉25: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下野国 都賀郡 高家郷 (和名類聚抄)、天文5年(1536): 「上郷」の「たけい」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「武井」(足利梅千代丸印判状)、文禄5年(1596): 「小山領武井村内」(結城秀康知行充行状写、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 明応3年(1494): 「下野国小山庄野田郷」(小山成長安堵状、小山市史 史料編 中世,1980)、天正5年(1577): 「野田」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「野田」(足利梅千代丸印判状)、天正3〜4年(1575〜1576): 「小山押領之内野田拘之分」の「野田郷」(古河公方家料所書立案)。 |

| ❉27: | 明治12年(1879) 東野田村に改称、したがって対応する近代の大字は「東野田」。 |

| ❉28: | [新田・分村] 正保郷帳 (東野地誌) には含まれない。 |

| ❉29: | 元禄郷帳、および天保郷帳・国絵図では「野田村枝郷」と付記される。 |

| ❉30: | 明治12年(1879) 南和泉村に改称、したがって対応する近代の大字は「南和泉」。 |

| ❉31: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「川田」(足利梅千代丸印判状)、天正5年(1577): 「かハ田」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉32: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下野国 都賀郡 小山郷 (和名類聚抄)、ほか。 |

| ❉33: | 天保郷帳では「古者小山町」と付記され、元禄郷帳では「小山町」。正保郷帳 (東野地誌) では「大谷田郷」。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 室町期: 享徳4年(1455): 「同四月十八日中岫江御出令供奉」筑波潤朝軍忠状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、天文5年(1536): 「下郷」の「中くき」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「中久木」(足利梅千代丸印判状)、ほか。 |

| ❉35: | 天文5年(1536): 「下郷」の「しとゝのや」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉36: | 「巫鳥/鵐 (しとど)」は鳥の名前。「神鳥」は「巫」の代わりに「神」を用いているものと思われる。正保郷帳 (東野地誌) では左右に、元禄郷帳・天保国絵図では上下に「神」「鳥」を配した 1文字 (『嶋/嶌』『峰/峯』『崎/嵜』『略/畧』『群/羣』などと同様、特に意味はない)。 |

| ❉37: | 天保国絵図ではほかに「神鳥谷村之内」と付記された「神鳥谷新田」がある (天保郷帳・正保郷帳 (東野地誌) には含まれない)。 |

| ❉38: | 天文5年(1536): 「下郷」の「いぬつか」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「犬塚」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉39: | 正保郷帳 (東野地誌) では「犬塚新田」。 |

| ❉40: | 明治3年(1870) 犬塚村に編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉41: | [中世〜織豊期] 永禄9年(1566): 「土塔本願仏聖房覚秀聖人」(小山秀綱修理銘、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「下郷」の「東つかさき」「西つかさき」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「塚崎」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉43: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「いて井」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天正5年(1577): 「下出井郷」(小山伊勢千代丸政種書状、小山市史 史料編 中世,1980)、ほか。 |

| ❉44: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「はちかた」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「下郷」の「あまかや」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「尼賀谷」(足利梅千代丸印判状)、天正17年(1589): 「あまかひ之内」(結城晴朝寄進状、小山市史 史料編 中世,1980)、ほか。 |

| ❉46: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「下郷」の「よこくら」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「横倉」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉47: | [中世〜織豊期] 文亀3年(1503): 「木沢之けん座役」(小山成長判物、小山市史 史料編 中世,1980)、天正5年(1577): 「きさワ」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、ほか。 |

| ❉48: | 現在の表記は「三拝川岸」。 |

| ❉49: | 明治6年(1873) 羽川宿に改称、したがって対応する近代の大字は「羽川」。 |

| ❉50: | 正保郷帳 (東野地誌) では「太町新田」。 |

| ❉51: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「はん田」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天正9年(推定,1581): 「昨日廿八半田へ被越張陣之由候」(佐竹義重書状写、同)。 |

| ❉52: | 明治12年(1879) 南半田村に改称、したがって対応する近代の大字は「南半田」。 |

| ❉53: | 元禄郷帳では「古館田村」(または『古舘田村』) と付記されるが、正保郷帳 (東野地誌) では「飯田村」。 |

| ❉54: | 明治12年(1879) 北飯田村に改称、したがって対応する近代の大字は「北飯田」。 |

| ❉55: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「かやハし」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、文禄5年(1596): 「結城萱橋村之内」(結城秀康朱印状写/高橋神社文書、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、同: 「結城領萱橋村内」(結城秀康黒印状/大輪寺文書、同)。 |

| ❉56: | 明治9年(1876) 合併し萱橋村、したがって現在の地名は「萱橋」。 |

| ❉57: | 現在の表記は「梁」。 |

| ❉58: | [新田・分村] 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳には含まれない。 |

| ❉59: | 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳では「礒部村」。 |

| ❉60: | 正保郷帳 (東野地誌) では「𥿻坂村」。 |

| ❉61: | 明治12年(1879) 西大島村に改称、したがって対応する近代の大字は「西大島」。 |

| ❉62: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「長沼郷わしのす多か谷将監給分之内」(結城晴朝寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編 ,1977)。 |

| ❉63: | 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳では「鷲之巣村」。 |

| ❉64: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 結城郡 結城郷 (和名類聚抄)、ほか。 |

| ❉65: | [中世〜織豊期] 大永6年(1526): 「あふや瀬」(人見右京亮宛多賀谷家植知行宛行状、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)、弘治2年(1556): 「あふやせ」(結城氏新法度、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉66: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「小田林郷簗民部少輔給分之内」(結城晴朝所領宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、慶長3年(1598): 「結城領 小田林村之内」(結城秀康知行充行状、茨城県史料 中世編6,1996)、ほか。 |

| ❉67: | 元禄郷帳・国絵図では「小田林村之枝郷」、天保郷帳では「小田林村枝郷」と付記される。 |

| ❉68: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「こもりニおゐて」(結城晴朝所領宛行状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉69: | 明治初期に小森村に編入されたと思われ、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉70: | [中世〜織豊期] 大永8年(享禄元年,1528): 「くほた郷之内おしま分之内」(結城政朝所領宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正20年(1592): 「結城領内知行分」「中村 窪田内」(結城秀康宛行状、同)、ほか。 |

| ❉71: | 天正20年(1592): 「結城領内知行分」「中村 窪田内」(結城秀康宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉72: | 近世末までに中村に編入されたと思われ、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉73: | [中世〜織豊期] 織豊期: 「さく乃や之内おふり給分」(結城晴朝寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉74: | 明治19年(1886) 結城町に編入、したがって、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉75: | [中世〜織豊期] 天文25年(弘治2年,1556): 「上無」(結城政勝書下状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内山王内寺野・田間・かす□い・うへなし」(〜かすれい〜、中黒は筆者が補った、山川氏重等連署寄進状写、同)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「うへなし」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉76: | [中世〜織豊期] 永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内山王内寺野・田間・かす□い・うへなし」(〜かすれい〜、中黒は筆者が補った、山川氏重等連署寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「田間」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉77: | 明治18年(1885) 上山川村に編入、したがって、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉78: | [中世〜織豊期] 永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川」(山川氏重等連署寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉79: | 豊臣秀吉宛行状には直接的には含まれないが、各郷の分布、および山川氏の中世城館が本村に所在することから (現在の東持寺所在地、結城市史 第4巻 古代中世通史編,1980)、「本郷」が対応するものと考えられる。また、下総国旧事考に「此村ハ本郷金ケ堤村ト云シトゾ」とあることや、本村と山王村・今宿村にまたがるあたりに「金ケ堤」の地名 (小字) が存在するので (茨城県報 第1649号・第1969号・結城市都市計画図#61,62)、南端付近が「かねかつゝミ」に対応するものと考えられる。 |

| ❉80: | [中世〜織豊期] 永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内」の「山王」(山川氏重等連署寄進状写、同)。 |

| ❉81: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「大木」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉82: | [中世〜織豊期] 元亨元年(1321): 「下総国結城郡下方内毛呂郷」の四至牓示として「武井」(山河貞重寄進状案、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉83: | 豊臣秀吉宛行状には直接的には含まれないが、本村南部に「山川綾戸城跡」があるので、「あやつ」(あやと) が対応するものと考えられる。 |

| ❉84: | 豊臣秀吉宛行状に直接的には含まれないが、本村中央東部に「下山」の地名 (小字) が散在するので (結城市都市計画図#72,73)、「下やま」が対応するものと考えられる。 |

| ❉85: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「はかさき」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉86: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「水皆道」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉87: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「はまのへ」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉88: | [中世〜織豊期] 永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内山王内寺野・田間・かす□い・うへなし」(〜かすれい〜、中黒は筆者が補った、山川氏重等連署寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977) )、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「かすれい」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉89: | 現在の表記は「粕礼」。 |

| ❉90: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「せとひ」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉91: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「さの」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉92: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 結城郡 茂侶郷 (和名類聚抄)、元亨元年(1321): 「下総国結城郡下方内西毛呂郷」(下総国西呂郷田畠在家坪付注文、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、同: 「下総国結城郡下方内毛呂郷」(山河貞重寄進状案、同)、康応2年(1390): 「茂呂郷年貢銭目六」「北毛呂分」「南毛呂分」(下総国毛呂郷年貢銭注文、同)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「ひかしもり」(ひかしもろ、豊臣秀吉宛行状)、ほか。 |

| ❉93: | このほか、「一ツ木」の地名 (小字) が存在し (結城市都市計画図#68,69・地理院地図)、その付近を通る古道が「一ツ木街道」と呼ばれ、目印にもなっていることから (結城市史 第5巻 近世通史編,1983)、中央部が豊臣秀吉宛行状の「ひとつき」に対応するものと考えられる。 |

| ❉94: | 天保郷帳で東茂呂村は「古者茂呂村」、北南茂呂村は「古者茂呂村之内」と付記され、元禄郷帳・国絵図では「茂呂村」。 |

| ❉95: | [中世〜織豊期] 元亨元年(1321): 「下総国結城郡下方内毛呂郷」の四至牓示として「志目波」(山河貞重寄進状案、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「志めは」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉96: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉97: | 明治11年(1878) 徳右衛門新田・善左衛門新田ほか3村で合併し下山川村、したがって対応する近代の大字は「下山川」。 |

| ❉98: | 昭和30年(1955) 長左衛門新田・尾崎村新田ほか 1大字を統合し、現在は「間中橋」。 |

| ❉99: | [中世〜織豊期] 元亨元年(1321): 「下総国結城郡下方内毛呂郷」の四至牓示として「尾崎」(山河貞重寄進状案、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「をさき」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉100: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「ミのくち」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉101: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「おんな」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉102: | 明治初期に恩名村に編入されたと思われ、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉103: | 中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「ひらつか」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉104: | [中世〜織豊期] 天保郷帳では「古者 平塚村 平塚村新田 弐ケ村」と付記され (村名は併記)、元禄郷帳・国絵図では「平塚新田」がほかにある。 |

| ❉105: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国)「幸嶋郷之内」の「和田」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉106: | [中世〜織豊期] 天正18年(1590): 「下野国」(下総国)「幸嶋郷之内」の「こまこめ」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉107: | 現在の表記は「駒込」。 |

| ❉108: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「上幸嶋」の「かたゝ」(御料所方認書)。 |

| ❉109: | [中世〜織豊期] 天正2年(1574): 「上幸嶋」の「五部」(御料所方認書)。 |

| ❉110: | 天保郷帳では「古者五遍村」と付記され、元禄郷帳・国絵図では「五遍村」。 |

| ❉111: | [中世〜織豊期] 元亨元年(1321): 「下総国結城郡下方内毛呂郷」の四至牓示として「毛呂河」(山河貞重寄進状案、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、室町期: 「下総国結城郡山川郷茂呂河」(山川景貞寄進状写、同)、織豊期: 天正18年(1590): 「下野国」(下総国)「幸嶋郷之内」の「もろ川」(豊臣秀吉宛行状)、ほか。 |

| ❉112: | [中世〜織豊期] 天文22年(1553): 「幸嶋莊閏年鄕役之事、若林・仁禮兩鄕」(梅千代王丸 (足利義氏) 印判状写、古河市史 資料 中世編,1981)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国)「幸嶋郷之内」の「仁連」(豊臣秀吉宛行状)、ほか。 |

| ❉113: | 天正2年(1574): 「大わた」(北条家印判状写、古河市史 資料 中世編,1981)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「幸嶋郷之内」の「太和田」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉114: | [新田・分村] 慶長7年(1602) 大和田村から分村 (猿島郡郷土大観,1927,1972)。 |

| ❉115: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 猨嶋郡 八侯郷 (和名類聚抄)、天文24年(推定,1555): 「長谷鄕・泉田鄕・山太鄕・同中里分」(梅千代王丸 (足利義氏) 充行状写、古河市史 資料 中世編,1981)、天正2年(1574): 「上幸嶋」の「山太」(御料所方認書)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国)「幸嶋郷之内」の「山田」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉116: | [中世〜織豊期 天文23年(1554): 「八木橋・葛生」(梅千代王丸 (足利義氏) 充行状写、古河市史 資料 中世編,1981)、天正2年(推定,1574): 「やきはし、かづらふ」(足利義氏書状写、同)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国)「幸嶋郷之内」の「やきはし」「かつらふ」(豊臣秀吉宛行状)、ほか。 |

| ❉117: | 現在の表記は「森添島」。 |

| ❉118: | 対応する近代の大字は「西山田」。 |

| ❉119: | [中世〜織豊期] 建治3年(1277): 「常陸国ヌノ河ノ教念房」(大谷親鸞廟屋地手継文書目録、目録は年月日不詳、関城町史 史料編3 中世関係史料,1978)、嘉慶2年(1388): 「常州布川」(高麗清義軍忠状、小山市史 史料編 中世,1980)、ほか。 |

| ❉120: | 天保郷帳では「古者 布川村 布川新田村 弐ケ村」と付記され、天保国絵図および元禄郷帳・国絵図には「布川村之内」と付記された「布川村新田」がほかにある。 |

| ❉121: | 元禄郷帳・国絵図では「舟玉村」。 |

| ❉122: | [新田・分村]天保郷帳・国絵図とも「関本中町之内」と付記される。 |

| ❉123: | [中世〜織豊期] 天文18年(1549): 「関郡一円、先達者平方栄城坊」(多門坊改源旦那売券、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、文禄5年(1596): 「ひら片」(某黒印状写、同)。 |

| ❉124: | 元禄郷帳では「大渡リ戸村」。 |

| ❉125: | [中世〜織豊期] 永享12年(1440): 「常州法雲寺并正受菴領同国関郡内水飼戸郷・同久下田・同稲荷荒野」(同国 = 常州) (法雲寺並びに正受庵領宛上杉清方禁制、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)。 |

近世 下総国 結城郡と下野国 都賀郡には、同名の田間・武井 2村が国界を挟んで相対している。文禄3年(1594) 前後の中世 相模国 東郡 相原郷 (粟飯原郷、【(19) 高座川左岸の変遷】参照) や、明治29年(1896) 前後の近世 下総国 葛飾郡 東金野井・西金野井 2村、親野井・西親野井 2村、西宝珠花・東宝珠花 2村など (【(7) 近代の下総国】参照) のように、貫流する河川流路が変動後の国界となったために分断された郷 (村) の例があるが、下総の田間・武井 2村も下野の田間・武井 2村も、それぞれ集落は台地上にあって間には飯沼上流部の低湿地が存在する。また国界の地形的な特徴が変化するという意味では中世 相模国 鶴間郷 (絃間郷、【(19) 高座川左岸の変遷】参照) 付近の相模・武蔵の国界と類似する。

元亨元年(1321) 山河貞重寄進状案 (❉126) によれば、「下総国結城郡下方内毛呂郷」の四至牓示として「大町境・武井境をもって北を限る (限北大町堺武井堺於)」とあり、大町と武井との境界が毛呂郷 (近世 下総国 結城郡 東茂呂村・北南茂呂村) の北限となっていた。しかし、毛呂郷自体が「毛呂河」(飯沼上流部の低湿地を流れる小河川、現在の西仁連川にあたる) より東にあるため、この文書は下総の武井村との境界しか描写していない。

中世の史料ではほかに、永禄7〜8年(1564〜1565) 山川氏重等連署寄進状写 (❉126) と天正18年(1590) 豊臣秀吉宛行状 (❉126) の「田間」が下総の田間、天文5年(1536) 小山高朝伊勢役銭算用状写にある「下郷」の「たんま」「たけい」と天文23年(1554) 足利梅千代丸印判状の「小山領十一郷」の「多摩」「武井」が下野の田間・武井、文禄5年(1596) 結城秀康知行充行状写 (❉127) の「小山領武井村内」が下野の武井である。時期が重なることから、すでに山川領 (下総国) としての田間・武井 2村と小山領 (下野国) としての田間・武井 2村が併存していたと考えられるが、両者の間で収奪が行われた可能性が完全に否定されるわけでもない。

国界の変動があったとすれば、毛呂郷の存在を前提に、飯沼上流部の低湿地をまたいで西側にも張り出していた下総国 結城郡の田間・武井 2村が、山川領と小山領に分かれ、これがそのまま検地の過程で下総・下野の国界に反映されたと考えるのがもっとも自然だが、確かにそうだといい切るには情報が足りない。

| ❉126: | 結城市史 第1巻 古代中世史料編(1977) 所収。 |

| ❉127: | 小山市史 史料編 中世(1980) 所収。 |