地方区分としての「国(クニ)」は、近代に入っても公的に日常的に常用された。現在では都道府県にあたる部分には国(クニ) が使用され、たとえば「下総国相馬郡取手村」はそのまま「下総国相馬郡取手村」であり、これにどの府県 (のち道府県) の管轄下にあるのかを加えると「茨城県(管)下下総国相馬郡取手村」である。この「茨城県管下」「茨城県下」は茨城県の管轄下にあるという意味であり、はじめ府県は藩に代わる行政機関であって地方区分ではなかった。

明治維新後、新政府は幕府の直轄地のほか幕末の動乱を通じて没収した土地を「府」や「県」とする一方、残る大名領を「藩」と定義した上でそのまま管理させた (府藩県三治制)。その後、明治4年(1871) 新政府は藩を廃止してすべて県に改めたが (廃藩置県)、領域の変更をともなうものではなかったので、その時点では 3府302県もの領域が大小入り乱れて存在した。これを同年のうちに再編してひとまず 3府72県で完了したものの、その後も府県の再編は毎年のように繰り返された。現在とほぼ変わらない 1道3府43県に落ち着くのは明治21年(1888) のことであって、それまで府県は全国的・統一的な地方区分として機能するような状況になかった。

明治26年(1893) 神奈川県から東京府へ北多摩郡・南多摩郡・西多摩郡 (いわゆる三多摩) が移管されると、ようやく府県の範囲は固定され、結果的には府県の規模と範囲は国 (クニ) と似通ったものになった。全国を分ける地方区分として、公的に府県を使用するようになるのはおおむねこの前後からである。

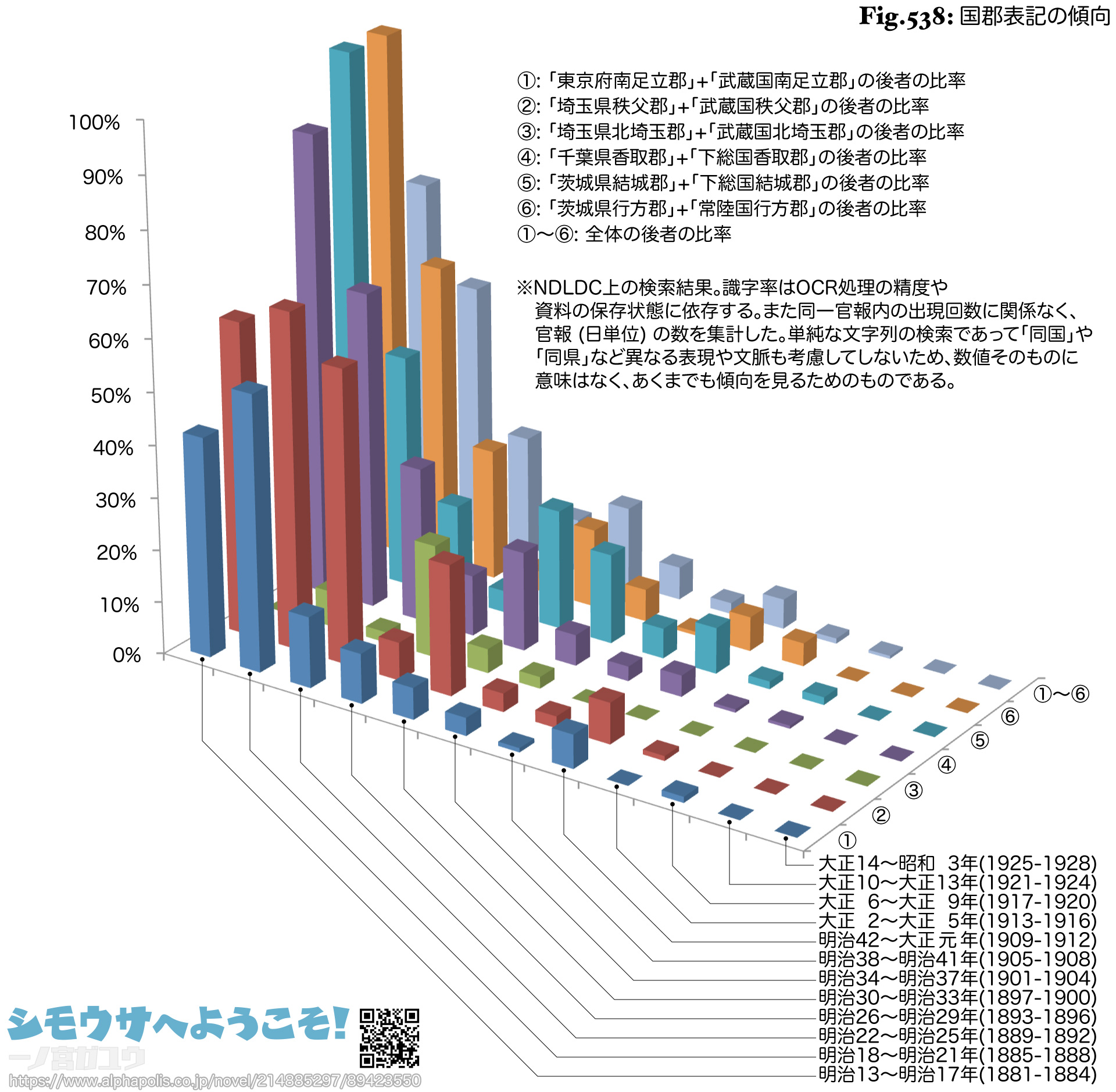

これは、以下をキーワードとして官報を機械的に検索したものである (❉1)。

| ◦ | 「茨城県行方郡」「常陸国行方郡」 |

| ◦ | 「茨城県結城郡」「下総国結城郡」 |

| ◦ | 「千葉県香取郡」「下総国香取郡」 |

| ◦ | 「埼玉県北埼玉郡」「武蔵国北埼玉郡」 |

| ◦ | 「埼玉県秩父郡」「武蔵国秩父郡」 |

| ◦ | 「東京府南足立郡」「武蔵国南足立郡」 |

| ◦ | 「東京府東京市」「武蔵国東京市」 |

明治20年代に入って府県による表記が優勢となり、明治30年を迎えるころには国(クニ) による表記は激減する。その後、明治の大合併にともなう登記等で国郡が載るケースが増えたか、若干の持ち直しがみられるものの、府県表記 8割に対して国表記 2割といった程度であり、明治末までに国表記はほぼなくなる。

もっとも地籍を取り扱う場面などでは国表記が散見され、その後も完全にはなくならない。なお、この推移からもわかるように明治政府 (新政府) に明確な方針があったようには見受けられない。

国(クニ) ではなく府県によって全国は分けられるという共通認識が形成され、日常的にも優勢になった時期は大正に入ってからと思われる。当然ながら地域差はあっただろうし、それ以上に世代間のギャップは激しかったと想像される。しかしこのころには実務上も国(クニ) の表記を扱う場面はかなり減って、さらに世代交代が進むにつれ、地図には相変わらず国界と府県境の両方があっても前者は歴史的なもの、あるいは互換性のために引かれている何かという程度にしかみなされなくなったのだろう。

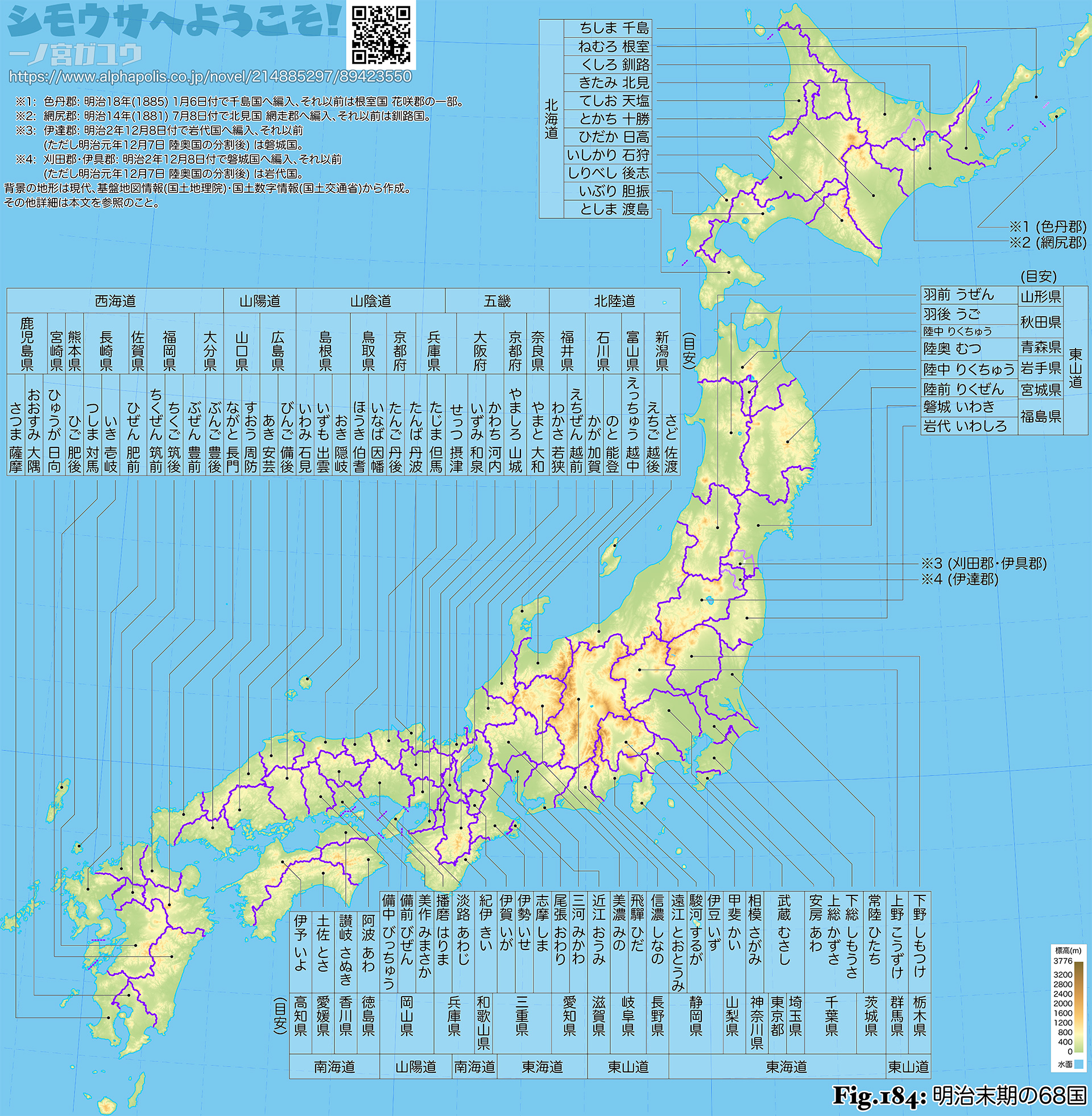

明治期末の68国は以下のとおりである。

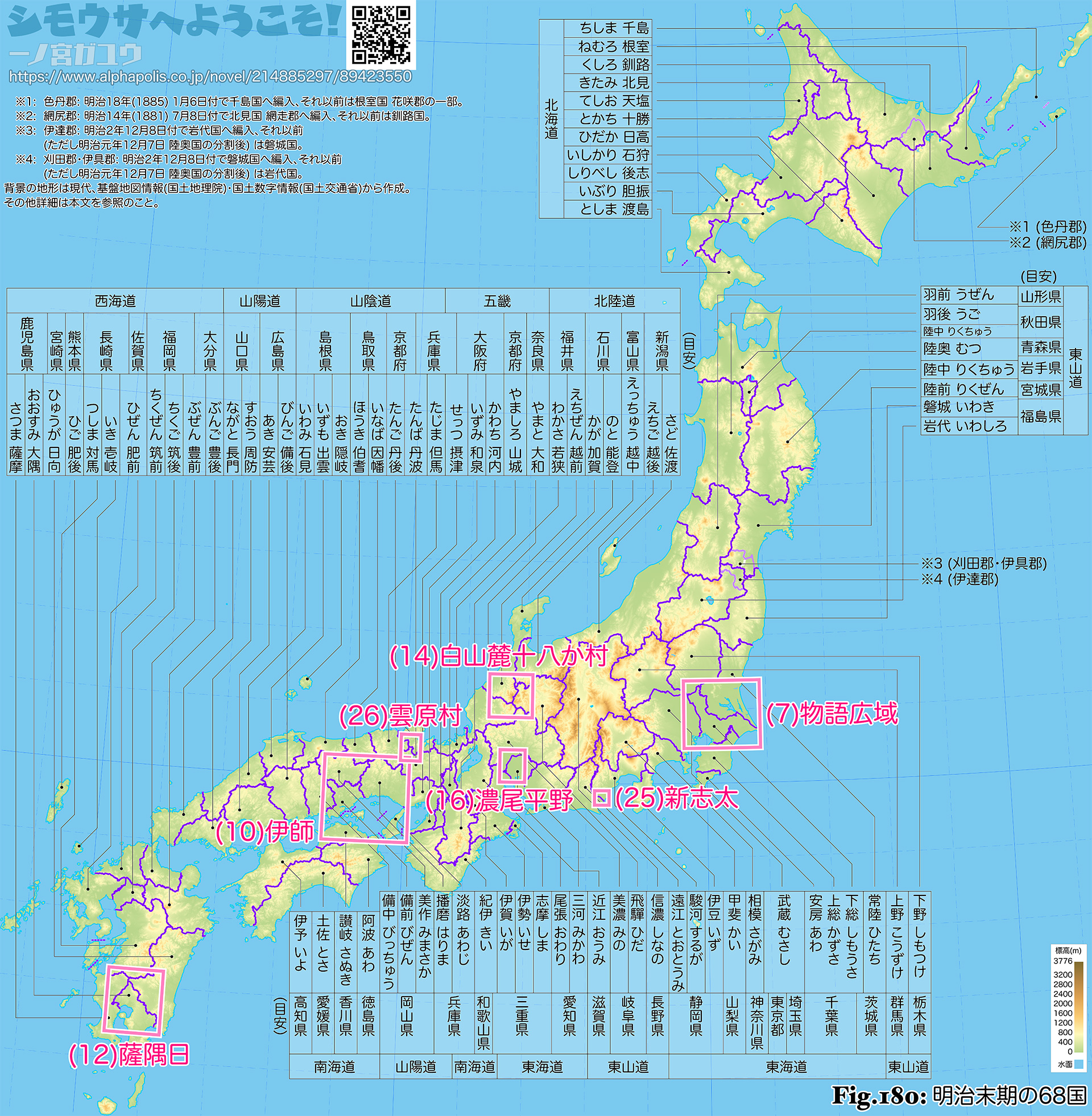

近代には以下の各地域で国界は変動した。

近代には以下の各地域で国界は変動した。

これを Ⓐ〜ⒹにつづいてⒺとして分類すれば以下のようになる。

Ⓔ 廃藩置県後の府県再編や郡制施行に関連して変更されたものであり、主体は明治政府、通達や法律によって明確に決定された。

| ‣ | 摂津国➡和泉国 | 【(24) 堺付近の変遷】 : 明治4年(1871) |

| ‣ | 越前国➡加賀国 | 【(14) 白山麓十八か村の東谷・西谷の変遷】 : 明治5年(1872) |

| ‣ | 日向国➡大隅国 | 【(12) 薩隅日(南九州)の変遷】 (下財部村・南之郷村・南諸県郡) : 明治5年(1872) 前後 ・明治29年(1896) |

| ‣ | 薩摩国➡大隅国 | 【(12) 薩隅日(南九州)の変遷】 (触田村) : 明治初期 |

| ‣ | 遠江国➡駿河国 | 【(25) 新志太の変遷】 : 明治12年(1879) |

| ‣ | 伊勢国➡尾張国 | 【(16) 濃尾平野の変遷】 (桑名郡 五明ほか 14村) : 明治13年(1880) |

| ‣ | 伊勢国➡美濃国 | 【(16) 濃尾平野の変遷】 (桑名郡 金廻村・江内村・油島新田) : 明治16年(1883) |

| ‣ | 武蔵国⬅➡下総国 | 【(7) 近代の下総国】 (江戸川) : 明治18年(1885) ・明治28年(1895) ・明治29年(1896) |

| ‣ | 下総国➡常陸国 | 【(7) 近代の下総国】 (小貝川) : 明治26年(1893) ・明治28年(1895) ・明治29年(1896) |

| ‣ | 美濃国⬅➡尾張国 | 【(16) 濃尾平野の変遷】 (尾張国 海西郡 松山中島村・美濃国 中島郡 拾町野ほか 3村) : 明治28年(1895) |

| ‣ | 美作国➡播磨国 | 【(10) 伊師の変遷】 : 明治29年(1896) |

| ‣ | 大隅国➡薩摩国 | 【(12) 薩隅日(南九州)の変遷】 (菱刈郡・桜島) : 明治29年(1896) |

| ‣ | 下総国➡常陸国 | 【(7) 近代の下総国】 (利根川) : 明治32年(1899) |

| ‣ | 丹後国➡丹波国 | 【(26) 雲原村の変遷】 : 明治35年(1902) |

なお、測量や地形図作成に関連して行われた調整は変動ではなく確定である。

明治11(1878年) 制定の地方行政制度に関する法規。あらためて郡町村を定め、大都市には区を置いた (大区・小区制は廃止)。郡は行政区画だが組織はなく、官選の郡長だけが存在した。町村は行政区画かつ組織、戸長は数町村ごとに 1人とし民選。武蔵国 葛飾郡の東葛飾郡・西葛飾郡・南葛飾郡・北葛飾郡・中葛飾郡のような郡の分割も行われた。

明治21(1888) 制定の地方行政制度。施行時期は府県・地域によって異なる。「区」からの移行分も含めてここで「市」が生まれたほか、市町村組織の整備が進んだ。また戸長は廃止されて市町村それぞれに長が置かれた。町村の合併が促進された (明治の大合併)。

明治23(1890) 制定・明治32年(1899) 全面改正の地方行政制度。府県郡を改めて規定・整備し、郡についてはここで組織化されたため、統廃合が行われることになった。

| ❉1: | 同一官報内の出現回数に関係なく官報 (日単位) の数を集計した。識字率は NDLDCにおける OCR処理の精度や資料の保存状態に依存する。また、単純な文字列の検索であって「同国」や「同県」など異なる表現や文脈も考慮してしないため、数値そのものに意味はない。あくまでも統計的な傾向を見ることを目的とする。 |