甲斐の武田氏と信濃 (諏訪) の諏訪氏は古くから対立関係にあったようで、史料に確認できるものでも寛正5〜6年(1464〜1465) に諏訪氏が甲斐に攻め込み、文正元年(1466) は武田氏が返り討ちにしている。その後、武田信虎と諏訪頼満の代になって享禄元年(1528)・同4年(1531)・天文元年(1532) に交戦したが、この天文元年(1532) のときに信虎は甲斐国を統一し、これによってか天文4年(1535) 両者は和解し同盟関係になった※31。また、天文8年(1539) には諏訪頼満の死去にともない孫の頼重が家督を継ぎ、同9年(1540) 信虎の娘・禰々を迎え入れた。

武田信虎が娘・禰々を諏訪頼重へ嫁がせるにあたって「境方18か村」(境方十八箇村) を化粧料として持たせた、という伝承が残っている。江戸後期の国学者・小山清庸は、この「境方18か村」の村々として『栗林換録』に以下を挙げている※32。「稗ノ底高ニ入」は割注である。

乙事・田端・先達・池之袋・高森・葛久保・小東・円見山・立沢 (稗ノ底高ニ入)・上蔦木・下蔦木・机・平岡・神代・瀬沢・休戸・木之間・大片瀬

ほかにも多少のバリエーションはあるようだが、上記でも「稗ノ底高ニ入」とある稗底村 (最終的に全村民移住し消滅) やそれ以前に消滅した大片瀬などの出入りや、上下の蔦木や枝郷をどう数えるかといった程度だろう。また、いずれにせよ重要なのは内訳の詳細ではなく、「境方18か村」として一体的・集合的に捉えられていることにある。この「境方18か村」の範囲は本稿が考える国界の変動域に相当する。

なお「化粧料」やそれによる時期については伝承以上の信憑性は期待できない。同様の伝承は、ほかに【(17) 根羽村の変遷】で参考に取り上げる野原村や、肥後・筑後国界の四箇村※33にもあり、木曽が元和元年(1615) に幕府直轄領から尾張藩領になったことさえ「化粧料」と結びつけられている※34。

幸福家文書の『甲斐国御檀家由緒略記』※35には、

「信濃國蔦木郷18か村は、武田家の旧領なので、甲斐国同然に古くより御祈祷」

(信濃国蔦木郷十八ケ村ハ、武田御家之御旧領ニ付、甲斐国同前ニ古来ゟ御祈祷)

とあり、同系統の天保12年(1841) 伊勢神宮の御師・幸福出雲が幕府に提出したという由緒書※36にも、

「信州諏訪郡蔦木郷18か村については信玄公のころはその所領であったので」

(信州諏訪郡蔦木郷十八カ村之儀ハ信玄公御代御領分ニ付)

とあって同様の説明をしている。

幸福出雲は伊勢神宮外宮の御師であり、信玄の時代には城下 (古府中) に屋敷が与えられ、のちに移り住んだ江戸期の城下 (新府中) の町は伊勢町と呼ばれるようになったという※37。「蔦木郷18か村」の内訳は文書からはわからないが、内容から「境方18か村」と同じ範囲を指していると考えられ、やはり一体的・集合的に把握され、また特殊な地域であることを示している。

『神使御頭之日記』は享禄元年(1528) の武田信虎・諏訪頼満の衝突について記述しており、内容はすでに引用した部分と同じではあるが、

「八月廿二日ニ武田信虎堺ヘ出張候テ、蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷ヲ城ニ取立候、同廿六日青柳ノ下ノシラサレ山ヲ陣場トシテ、安芸守頼満・嫡子頼隆対陣ヲ御取候テ、同晦日ニ神戸堺川一日ノ内ニ二度合戦候テ、朝神戸ニテハ諏方負候、晩堺川ニテ諏方打勝」

とある。これによれば、信虎は「蘿木ノ郷ノ内小東ノ新五郎屋敷」を取り立てて「シラサレ山」に布陣する頼満に対峙したとあり、ここに「蔦木郷」(蘿木ノ郷) があらわれる。「蔦木郷」は近世の小東村を含むことから、上蔦木村・下蔦木村ばかりでなく、ほかに数村を含む広がりを持った地域だといえる。蔦木郷は、天正6年(1578)『上諏訪造宮帳』※36でも「蔦木・原両郷」とあり、慶長18年(1613)『信州諏訪郡高辻』では、ほかが「村」の表記であるにもかかわらず「下蔦木郷」とあって、上下分村してもなお名称に郷を残している。「上蔦木□」の欠けている部分も「郷」と考えられる。「本郷」が典型だが、天保郷帳では村 (『本郷村』) であっても、しばしば初期の郷帳では郷のまま (『本郷』) のことがある。いわゆる村切によって解体されても、上蔦木郷・下蔦木郷 (上蔦木村・下蔦木村) は中世の蔦木郷の記憶を残すところだったのだろう。

また幸福出雲は実際に、文化5年(1808) に若宮新田村、天保13年(1842) に乙事・瀬沢・木之問の各村など訪れたほか、安政7年(1860) には葛久保村から寄附を送った記録が残っている※36。なお「幸福出雲」は「祓名(祓銘)」と呼ばれる名跡なので、名乗っている実際の人物は時期によって異なる。

元治・慶応年間(1864〜1868) 『山田師職銘鑑』※38によると、甲斐の御師 (祓銘) には幸福出雲のほか、幸福大夫・幸福数馬大夫・幸福孫大夫・幸福彦大夫・幸福孫右衛門の幸福系、大主大夫・大主徳屋大夫・大主長左衛門・大主源大夫の大主系、および大西助大夫がいて、大主幸福大夫という御師もいる。また甲斐・信濃の両国 (甲州・信州) の御師として久保倉但馬・久保倉金吾大夫がいる。江戸中期ごろの「皇室・公卿・幕閣・大名の師職表」※38によれば、幸福出雲は郡山藩 (大和国)と黒川藩・三日市藩 (越後国) の柳沢氏、およびほか 6つの大名の御師でもある。御師は氏族との関係で成り立っていたとみられ、幸福出雲が柳沢氏付であるのも以前からと考えられるが、甲府藩のときに縁ができたのか、それより前になるのか※39はわからない。

諏訪 (高島藩) の御師は御炊太夫で、具体的に諏訪安芸守※40・因幡守※41・伊勢守※42の寄進を確認でき、長く関係性があったとみられる。忠晴の大納戸日帳※43にも言及がある。信濃の御師としては「山田師職銘鑑」に久保倉のほか、松井九兵衛・松木館八郎大夫・松葉二郎大夫が載っており、ほかに諏訪では久志本神主※44、伊那付近では小倉四郎大夫※45の活動も散見される。

文政8年(1825) 裁許の山論にみられる地名で、文政7年(1822)『乍恐奉願上口上書之事』※46に、

「原山大境は荒井坂から糖塚・三本栂・立場川臂曲りを見通し」

としてあらわれる※47。この山論は八ケ岳山麓の入会地を巡るもので、北部60村 (金沢村・菖蒲沢村・大沢新田村・中新田村など) と南部10村 (瀬沢村・瀬沢新田・机村・先能村・木間村・横吹新田・若宮新田・芓木村・松目新田・大平新田・栗生新田村)※48が対立した。国界の変遷とは直接の関係はないが、どれも境界として意識される場所だったとみられる。

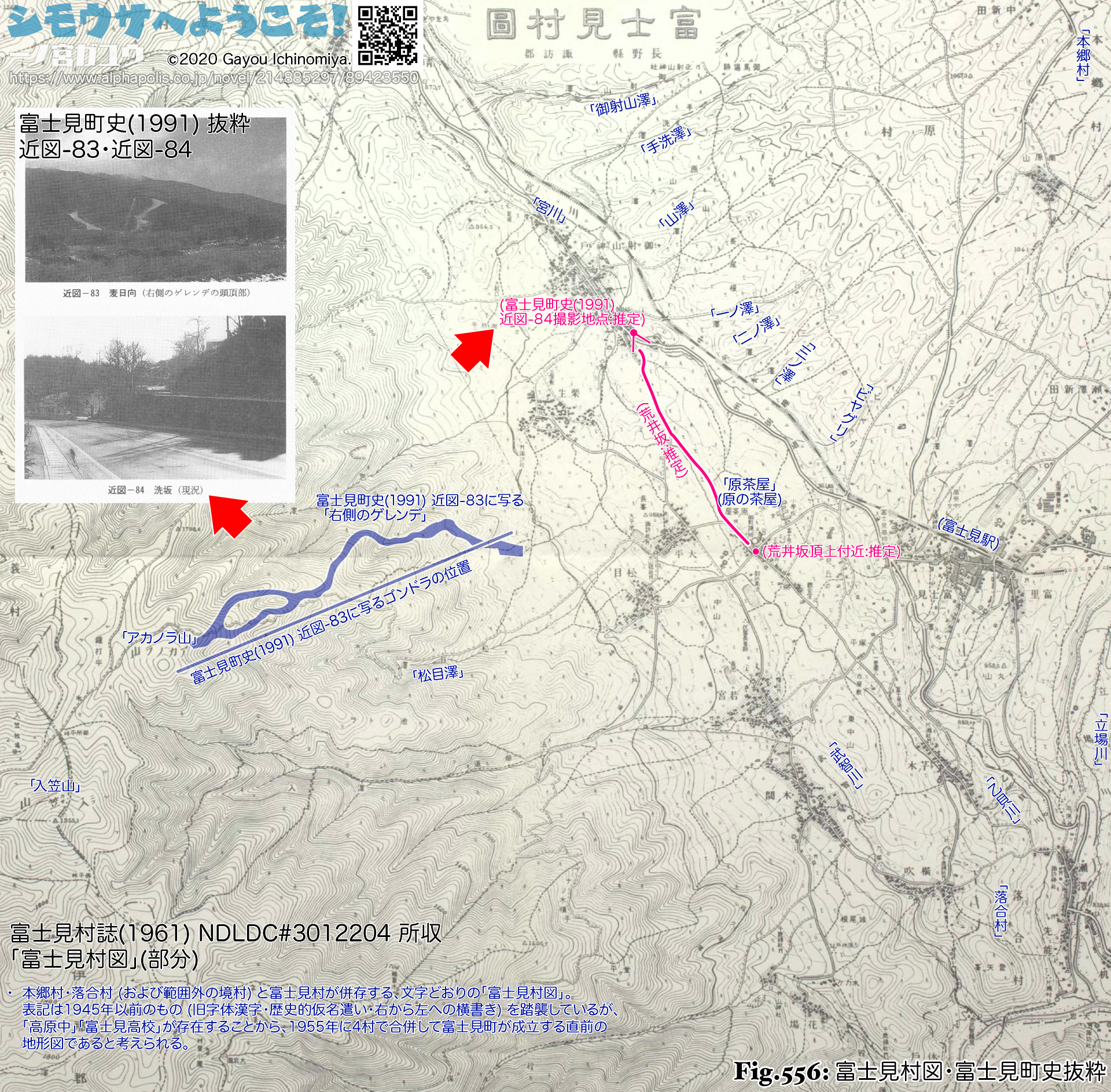

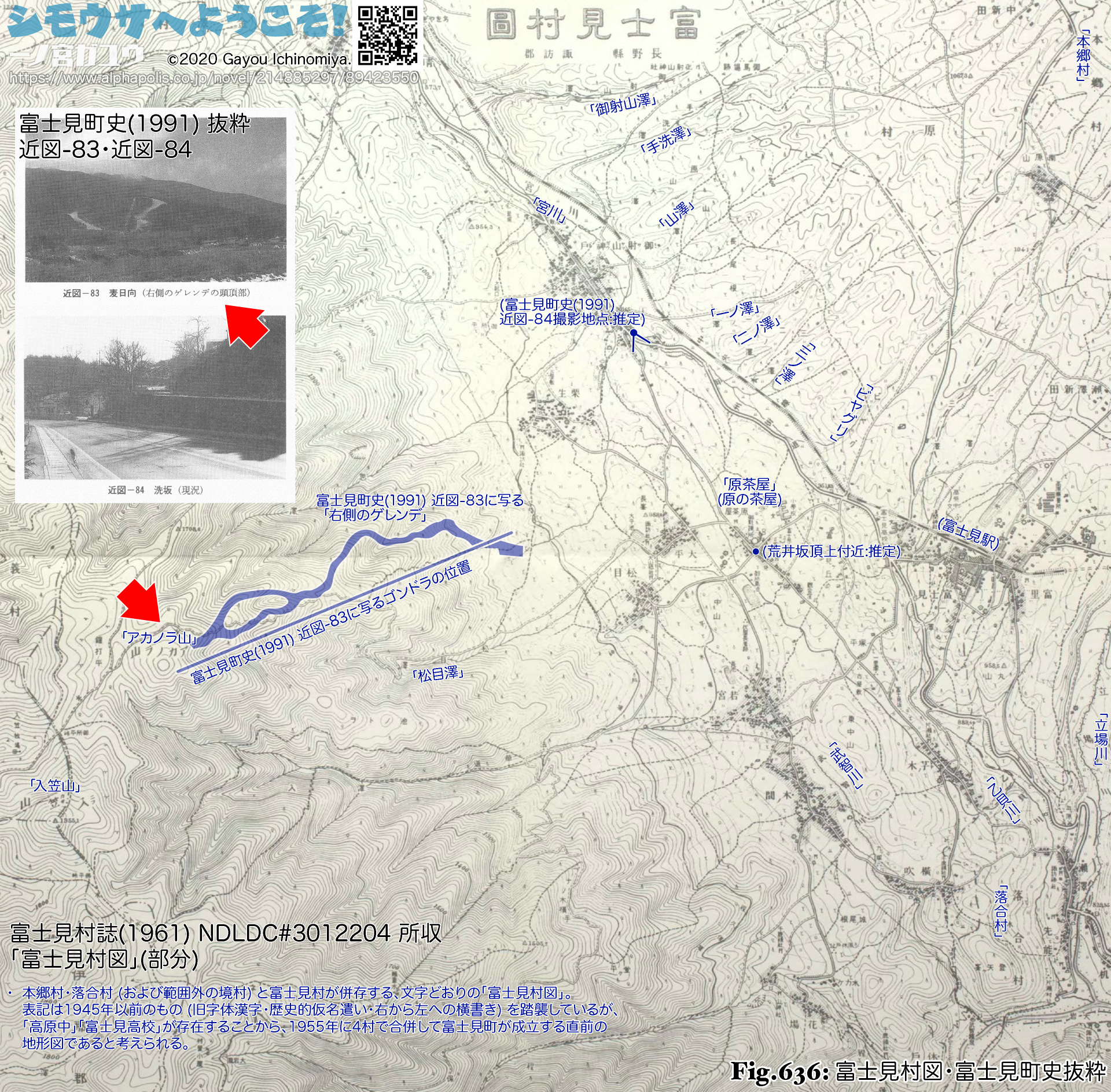

まず「荒井坂」については、『富士見町史 上巻』(1991) は「現在の洗坂か」としているが、詳細な位置情報を示していない。ただ「洗坂 (現況)」として掲載している写真は「富士見パノラマリゾート入口」交差点付近で国道20号から分岐する旧甲州街道の入口なので、同地点から峠 (原の茶屋) までの急坂と考えられる。

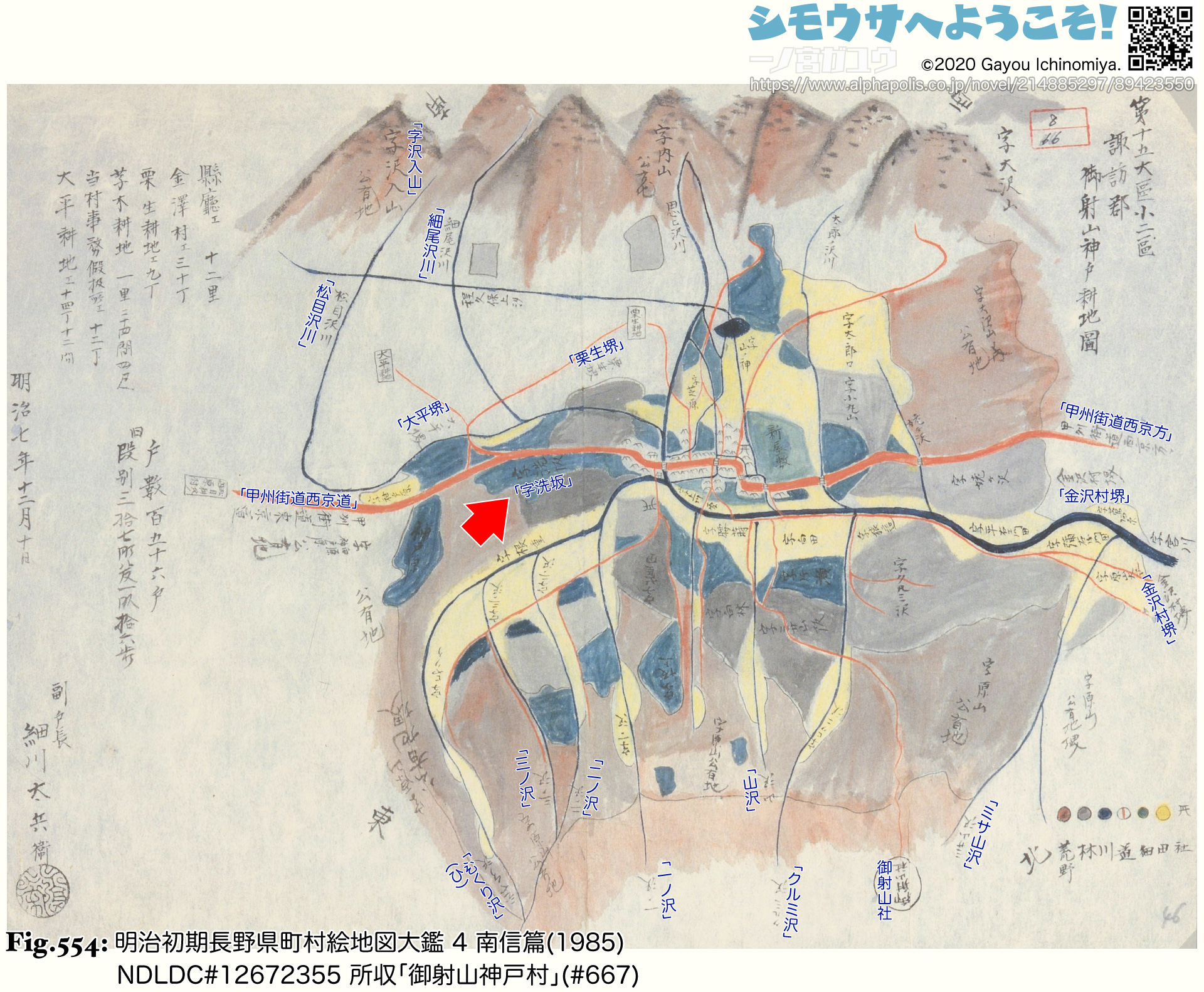

郡村誌付帯の御射山神戸村絵図にもその付近の甲州街道脇に「字洗坂」という地名がある。

郡村誌付帯の御射山神戸村絵図にもその付近の甲州街道脇に「字洗坂」という地名がある。

別の争論 (桑畑一件) では「洗坂」とある。

別の争論 (桑畑一件) では「洗坂」とある。

「瀬沢新田原に設けられた糠塚」※36といい、瀬沢新田村の西の原に築かれた境塚のひとつと考えられる。『富士見町史 上巻』(1991) と『諏訪史蹟要項 8 富士見村篇』(1955/1996) は「糠塚」、しかし町史の前身となる『富士見村誌』(1961) を含むほかは「糖塚」。直接関係はしないが原村には「糠塚」という地名が存在し※49、地名で使用される文字としては「糖」(あめ/トウ) よりも「糠」(ぬか/コウ) のほうが明らかに多いが、それゆえの読み誤りもあり得るので何とも判断しがたい。いずれにせよ、人工物なので現存しているとは思えず、位置の特定ともども詳細は追えない。

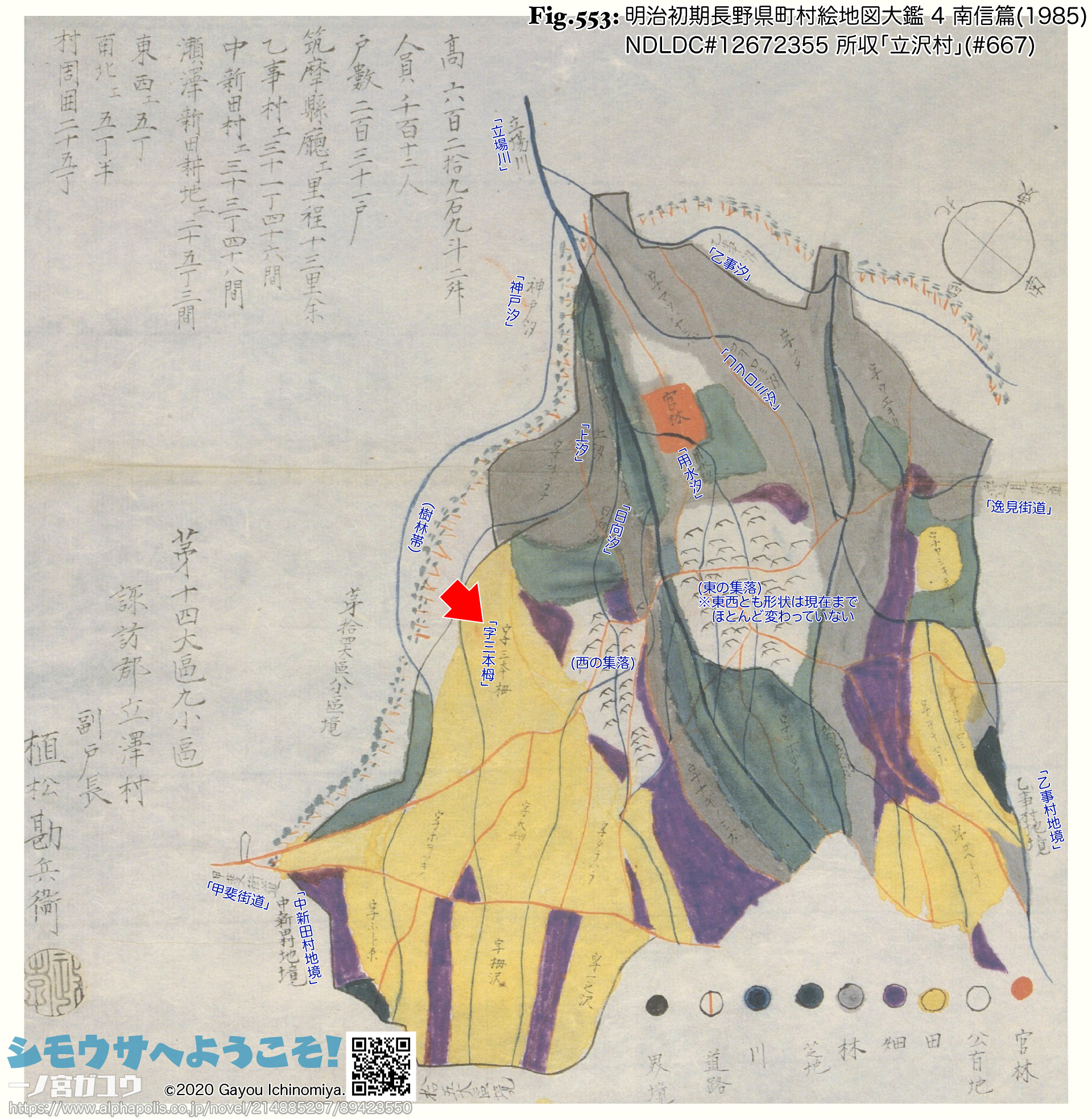

『富士見町史 上巻』(1991) で略図上に相当する位置が示され、郡村誌付帯の立沢村絵図にも同じような位置に「字三本栂」がある。

三本の栂 (つが/とが) の木があって目印にされていたのだろう。一部『三木栂』とあるのは誤字と思われる。

三本の栂 (つが/とが) の木があって目印にされていたのだろう。一部『三木栂』とあるのは誤字と思われる。

西へ流れる立場川が南へ方向を変えるあたり、谷がやや広がる周辺を指しているものと考えられる。現在の立沢 (近世 立沢新田村) 集落の上流部であり、この付近から谷に人の営みが観察され、また人口の分水路 (汐) が両岸へ放射状に伸びる地点で当たる。

谷底を流れる立場川の水を谷の上 (外) の農耕地へ導くためには高低差を克服しなければならない。このため、分水路の取水地点は実際にはもっと上流にあり、広がりつつあるとともに緩やかになりつつある谷の斜面を水平を保って流れ、谷が自ら低まるのを待ってようやく抜け出ている。「肘曲り (臂曲り)」はこうした分水路を築いた人々が谷底の景観から名付けたのだろう (地形の全体をマクロ的に見下ろして名付けたわけではないだろう)。

立場川に重なる現在の富士見・原の町村境も、ここから下流は西へ外れている。地形も「肘曲り (臂曲り)」の標高を前後して変わり、裾野 (原) といえるのはここまでであって、山頂に向かっては険しく山岳地帯である。

「麦日向」は、文政7年(1824) 高島藩が桑畑開発を奨励したことをきっかけに複数の村々を巻き込んで発生した争論 (『桑畑一件』) にあらわれる地名。『富士見町史 上巻』(1991) によれば、富士見パノラマリゾートの写真を示した上で「右側のゲレンデの頭頂部」とあるので、「アカノラ山」またはその付近を指しているものと思われる。アカノラ山は『富士見村誌』(1961) の「甲・信の境」にも「赤のら山」としてあらわれる。

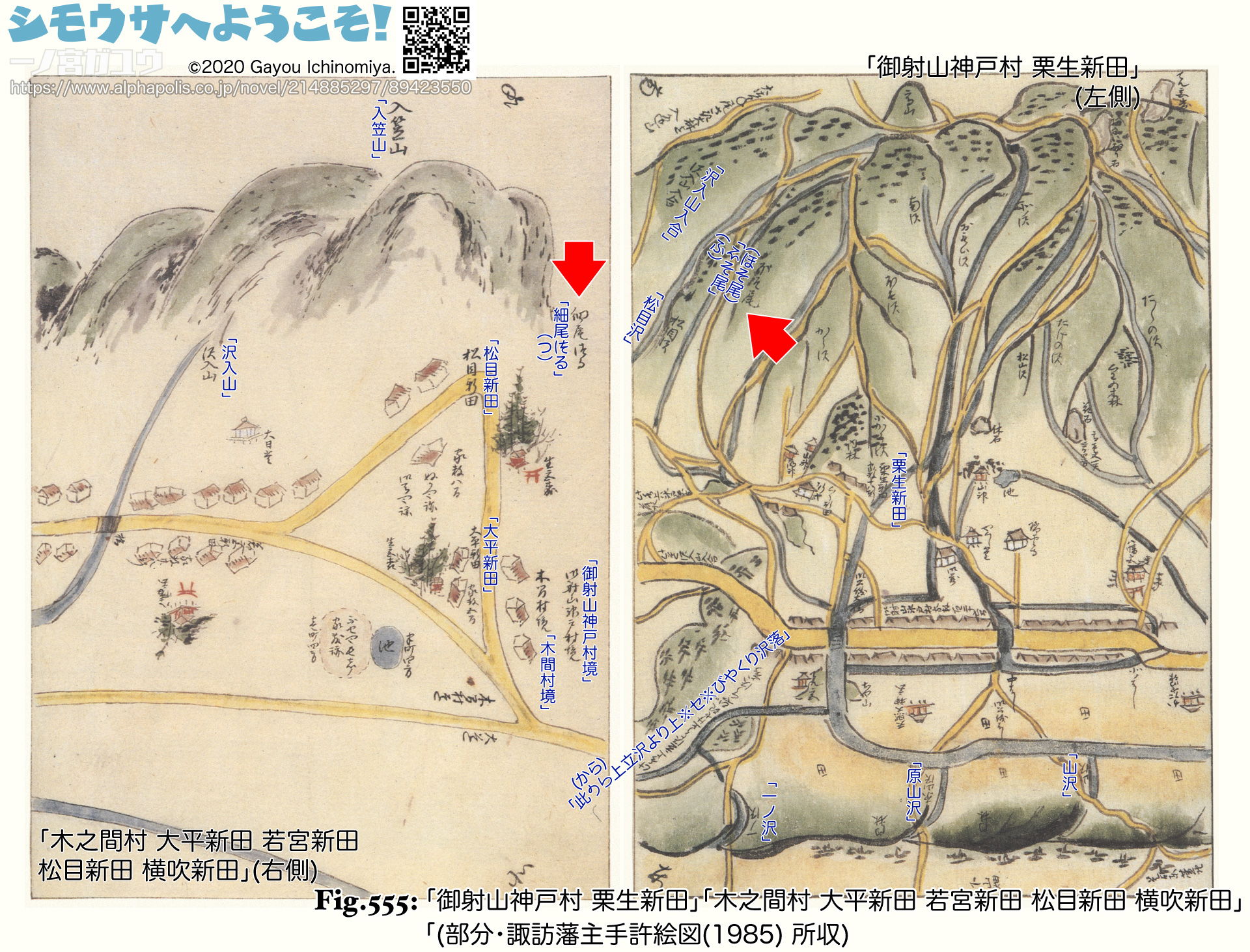

複数の争論にあわわれる地名。目印として広く通用していたようで、『諏訪藩主手元絵図』の「御射山神戸村 栗生新田」の左端 (南端) と「木之間村 大平新田 若宮新田 松目新田 横吹新田」の右端 (北端) にも記載されている。松目沢の北側の尾根のひとつ。

国道20号の茅野市コミュニティバス・木舟入口バス停付近から西を向くと、『諏訪史 第3巻』(1954) の写真「しらざれ城址」と同じ山が見える。宮川の曲流部が山をえぐるような地形であり、確かに山城に向いている。

高島藩第5代藩主・諏訪忠林が享保18年(1733) に作成させたと考えられている、藩内各村の村絵図を集成したもの。複製が同名で昭和60年(1985) に刊行されている。

『神使御頭之日記』は、享禄元年(1528) から天文23年(1554) まで、諏訪大社上社の祭礼を担った郷と関係する情報、および諏訪に関係する事件等を書き留めた私記※50。その享禄元年(1528) の出来事 (武田信虎と諏訪頼満の衝突) と「堺川」ついてはすでに取り上げたとおりだが、天文4年(1535) の和解についても以下のように記述している。

「武田信虎ト碧雲斎於堺川ニ参会、当社御宝モタセラレ、於堺川ニ御宝鈴ヲ被仰候」(中略)「信虎・碧雲両所ノ間ニテ神長申立ツカマツリナラシ申候、堺川マテ御宝御越候事往古ヨリ是始ニ候、彼川ノ北ノハタテナラシ申候」

これによれば、武田信虎と碧雲斎 (諏訪頼満) が「堺川」で参会するにあたり、前例のないことだったが、諏訪大社上社の宝鈴が北の川辺まで持ち出されて両者の間で鳴らされたという。この「「堺川」は同じ私記の近い時期に記されている以上、享禄元年(1528) の「堺川」と同じ川を指していると考えられる。なお現存する宝鈴は鉄鐸を 6つ束ねたものであり※51、おそらく当時も同じようなものだっただろう。

『神使御頭之日記』の堺川 (松目沢) は諏訪地域か、もっと狭ければ諏訪大社上社が認識するだけだったかもしれない。諏訪大社上社から堺川へは距離があるが、御射山神戸やその後背の原山 (神野) の存在からいえば心理的に近しいものだったかと想像される。

『甲斐国志』は松平定能編纂による甲斐国の地誌であり、文化11年(1814) の完成である。第47巻に、

「立端川以南甲陸澤以北ヲ、里人ハ南ミ山裏トモ界筋トモ云、拾八村高壹萬石餘諏訪因幡守領分ナリ。端川ハ古ヘ界河ト云即チ甲信ノ界是ナリ」

とある (句読点は筆者が補う。『端川』は『立』の脱落)。つまり、立場川から甲六川の間を里人は「南山裏」や「界筋」といって 18村が含まれ、また立場川は古く「界河」といって甲斐・信濃の境だった、という。

一般に近代より以前、川は地域によって異なる名前で呼ばれることが多く、反対に同じ名前で呼ばれたとしても、話者が指すのは関心のある部分に限られ、全体を普遍的に説明するのは地誌などに限られる (後者は現代でも同じかもしれない)。したがって「境方18か村」と同じ概念と考えられる「界筋 18村」(界筋拾八村)」と並立する以上はここでの立場川は「肘曲り」付近より上流に限られる。なお、

「武田信虎ノ時信州ニ屬スト後ニ墾辟セシ村里ヲ拾箇新田ト稱ス」

ともあり、武田信虎のとき信州に属するようになった、として国界の変動時期は「化粧料」や甲陽軍鑑と同じである。また、その変動後に開墾された村は「10か新田」(拾箇新田) と呼ばれたという。

『長野県町村誌』にも関係する記述がある。落合村※52には、項目「境川」に「一名立波川」(中略)「昔甲信の境と云う。國界たるを以て境川と號く。中昔國境沿革して、甲六川を以て、甲信の界を定むと云ふ」とあり、項目「古戦場」には「深志の城主小笠原長時諏訪頼茂、両旗を以て甲州へ乱入す。甲信の境、瀬沢合戦と武田記に見へたり」とあるので、明らかに甲陽軍鑑の影響を受けている。

本郷村※53には、冒頭に「里老云、往古甲斐國巨摩郡たり。今の立場川甲信の境たり。天文年中本郡に屬す」とあって、この「立場川」も位置関係や「天文年中」から落合村と同じかと思われる。境村※54には、冒頭に「本村古時、甲斐國巨摩郡に屬す」とだけあり、変動後の国界である甲六川に接しても立場川とは接しないことから、伝承も記憶も薄いとみられる。

これらに影響を与えているものに「御証文」がある。寛永年間(1624〜1644) のころ、甲斐国 巨摩郡 逸見筋※55の小淵沢村と信濃国 諏訪郡 蔦木村 (近世 上蔦木村・下蔦木村) ほか 8村の間で、八ケ岳山麓の入会地をめぐって争論 (山論) が起こり、正保2年(1645) 幕府から、

「長谷沢ゟ境川迄、如先規之双方可為入相」

との裁許が下りた※56。つまり「長谷沢」(甲六川の上流※57) から「境川」(立場川) までは先例のように双方入会地として利用できるとされた。ただしその後の状況から、小淵沢村が利用できたのは、厳密には山麓を横断する棒道※58で南北を分けた場合の北側に限られた※36。

この結果、入会地については甲斐国 巨摩郡 逸見筋の小淵沢村が国界を越えて入ってくることが公式に認められ、変動後の甲斐・信濃国界である甲六川とは別に、入会の限界である「立場川上流」が認識されるようになった。生活に直結する重要な境界として、いわば地籍上の境界に過ぎない国界よりも強く意識されるものだったかもしれない。元禄2年(1689) 12月には、乙事村・立沢新田村でこれを明文化した史料が残っており、裁許そのものも「正保の御証文」や単に「御証文」と呼ばれ、八ケ岳山麓の入会地を利用する各村にとっては絶対的なものとして扱われた※36。

なお、これらの「境川」と『神使御頭之日記』の「堺川」は通用した期間が重ならず、また認識した主体も異なっている。後者は諏訪大社上社が認識したが、国界が変動したあとは役目を終えて忘れ去られかと思われる。

| ❉31: | 『諏訪市史 上巻 原始・古代・中世』(1995)・『富士見町史 上巻』(1991) など。 |

| ❉32: | 『建武中興を中心としたる信濃勤王史攷』(1939)・『下伊那史 第4巻』(1961)。 |

| ❉33: | 『続 三池・大牟田の歴史』(1993)。 |

| ❉34: | 木曽山化粧料説、『長野県史 通史編 第4巻 近世1』(1987) 参照。 |

| ❉35: | 『田富町誌(1981)』所収。記載内容から江戸後期に作成されたと考えられる。 |

| ❉36: | 『富士見町史 上巻』(1991)。 |

| ❉37: | 甲府市史 通史編 第1巻 原始・古代・中世(1991)・同 通史編 第2巻 近世(1992)。 |

| ❉38: | 『瑞垣 112』(1977)所収。 |

| ❉39: | 柳沢氏は甲斐国 巨摩郡 柳沢郷に由緒を持ち、武田氏滅亡後は徳川氏の配下となった。江戸幕府第5代将軍・徳川綱吉に仕えた柳沢吉保のときに重用され大名となり、宝永元年(1704) 甲府藩に入った。 |

| ❉40: | 正徳年間(1711〜1716)『正徳御師名帳』、『伊勢の神宮と国民』(1975) 所収。おそらく忠晴。 |

| ❉41: | 享保6年(1721)〜安永6年(1777)『諸家師職名録』、『信濃国御厨史料とその考察』(1936) 所収。おそらく忠林。 |

| ❉42: | 天明3年(1783)『諸大名御師附』、『信濃国御厨史料とその考察』(1936) 所収。おそらく忠粛。 |

| ❉43: | 『諏訪史料叢書 巻34』(1943) 所収。 |

| ❉44: | 『茅野市史 中巻 中世・近世』(1987)。 |

| ❉45: | 『駒ケ根市誌 古代・中世編・別編年表』(1990)・『豊丘村誌 上巻』(1975) など。 |

| ❉46: | 『原村誌 上巻』(1985)・『富士見村誌』(1961)・『富士見町史 上巻』(1991)。 |

| ❉47: | 「木之間区有文書」とあるが、本文内に引用されているため原文は不明。 |

| ❉48: | 先能村は木戸口新田村、芓木村は芓木新田村。 |

| ❉49: | 『原村誌 下巻』(1993) の付録「原村地字名表」による。 |

| ❉50: | 『新編信濃史料叢書 第14巻』(1976) 所収。 |

| ❉51: | 諏訪大社上社宝物殿に展示されている。 |

| ❉52: | 近世 瀬沢新田村・下蔦木村・上蔦木村・烏帽子新田村・神代村・平岡村・机村・瀬沢村・木戸口新田村。 |

| ❉53: | 近世 立沢新田村・稗底村・乙事村。 |

| ❉54: | 近世 小六新田村・高森村・池袋村・葛久保村・円見山村・先達村・小東村・森新田村・田端村。 |

| ❉55: | 本稿地図の範囲では釜無川より北の一帯。対岸が武川筋。 |

| ❉56: | 正保2年(1645)『八ケ岳山論裁許状』、『長野県史 近世史料編 第3巻 南信地方』(1975) 所収。 |

| ❉57: | 『諏訪の近世史』(1966)・『富士見村誌』(1961) など。 |

| ❉58: | 信玄が整備したといわれる直線的な軍用路 |