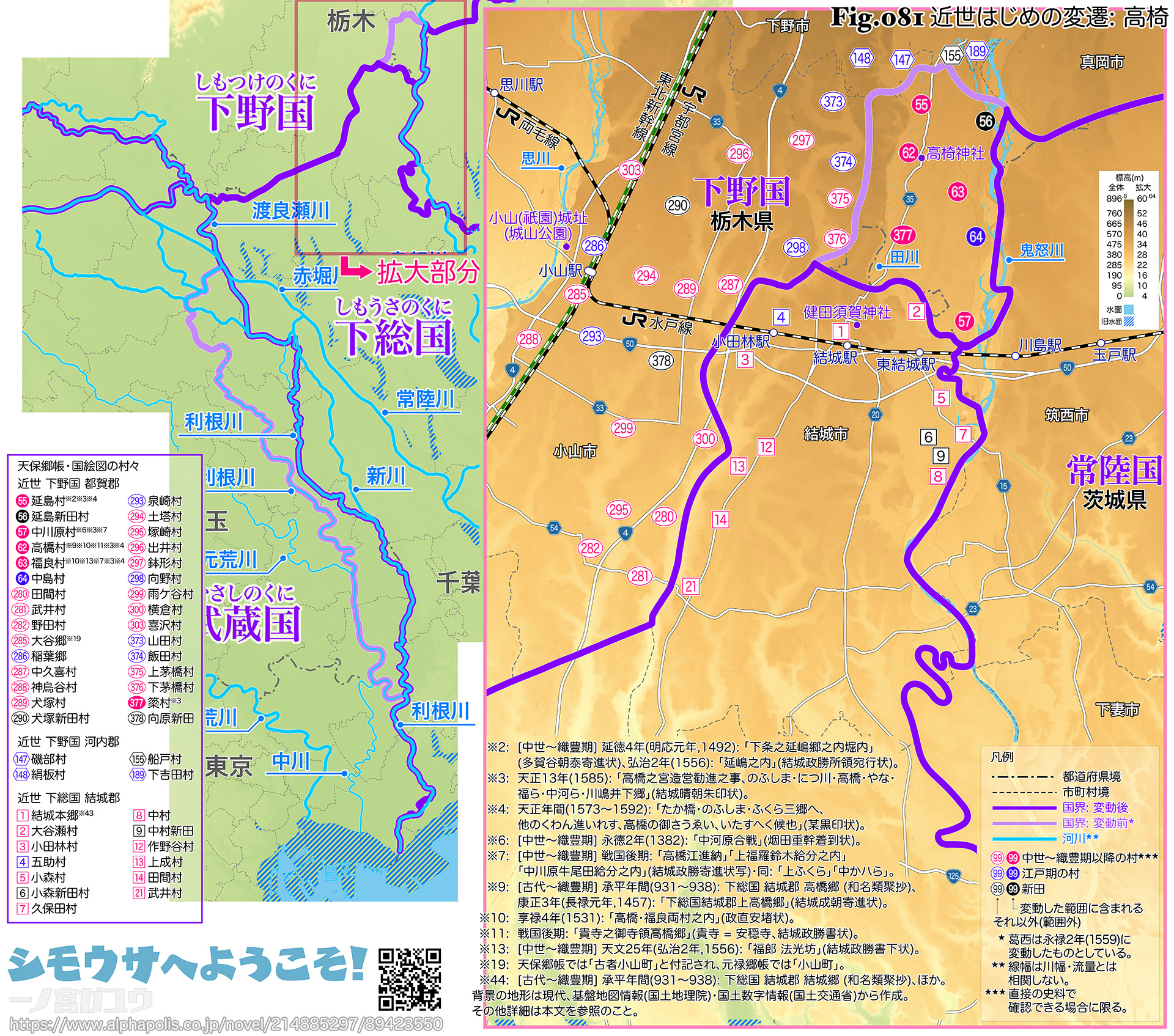

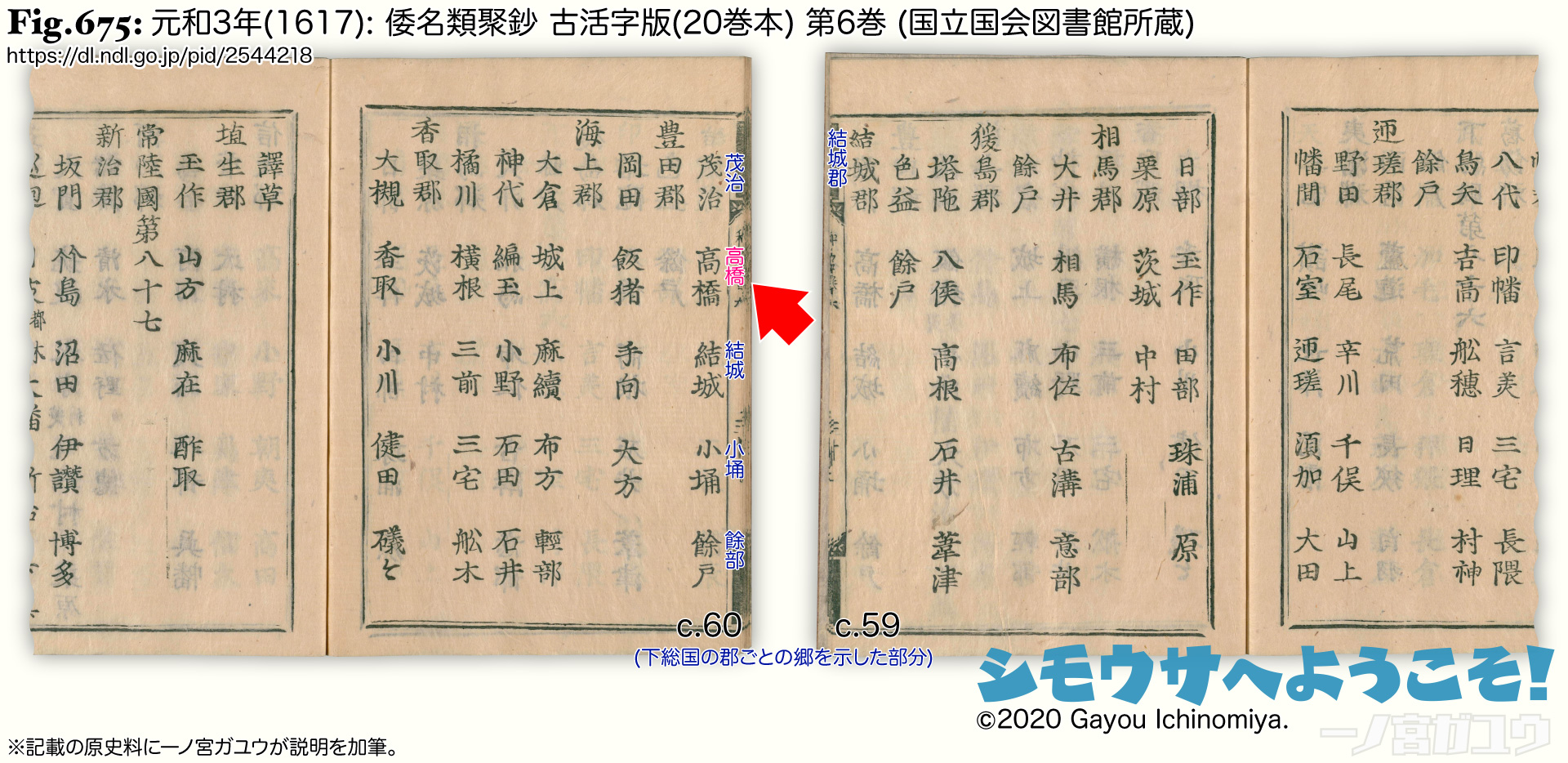

この地域※1は、和名類聚抄に含まれる下総国 結城郡の高橋郷にあたる。

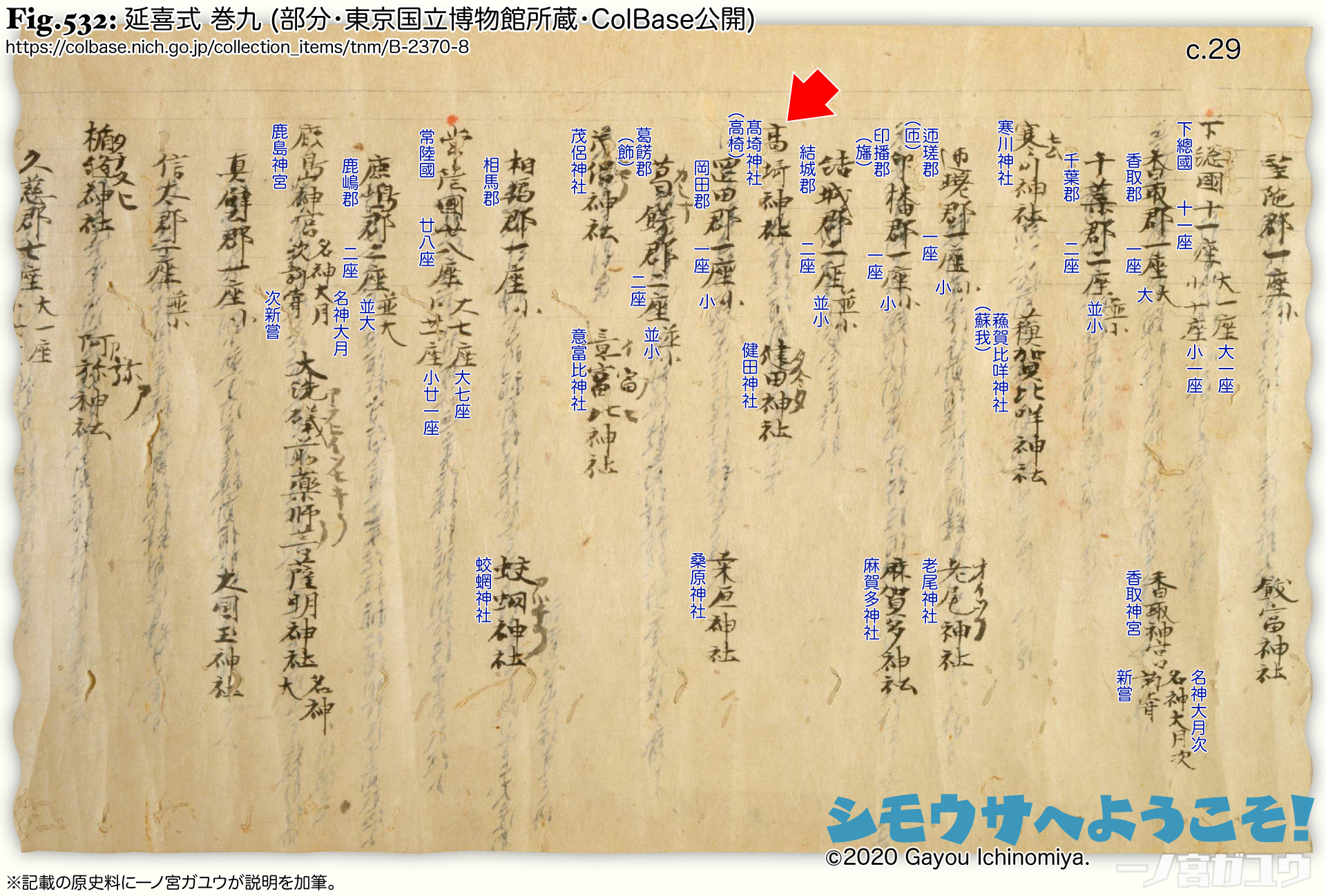

高椅神社も延喜式神名帳に下総国 結城郡の神社として記載されている。

高椅神社も延喜式神名帳に下総国 結城郡の神社として記載されている。

▼(参考) 現在の高椅神社 (とちぎ旅ネット 栃木の観光・旅行情報サイト フォトライブリーより)。

▼(参考) 現在の高椅神社 (とちぎ旅ネット 栃木の観光・旅行情報サイト フォトライブリーより)。

しかし近世は下野国 都賀郡に含まれ、国界が南へ移ったことがわかる。

しかし近世は下野国 都賀郡に含まれ、国界が南へ移ったことがわかる。

この付近では、古くから結城氏が下総を、小山氏が下野を勢力下に置いていた。この構図は中世を通して変わらなかったが、周辺諸氏との争いは絶えず、また南北朝期に小山義政の乱 (天授6年/康暦2年〜弘和2年/永徳2年,1380〜1382)、室町期に結城合戦 (永享12年〜嘉吉元年,1440〜1441) が展開されるなど、動乱の舞台にもなった。

▼結城合戦絵詞 (嘉永3年(1850) 写本 (結城合戦絵巻)・部分・NDLDC所蔵)。

戦国期には、はじめ古河公方と関東管領・上杉氏の対立、のち後北条氏と上杉氏をはじめとする戦国大名の争いに巻き込まれ、小山氏の祇園城 (小山城、現在の小山市 城山公園) は天正3年(1575) 北条氏照に奪われた。その後、祇園城には天正10年(1582) 小山秀綱が形式的に復帰するものの、天正18年(1590) に結城晴朝によって攻略された。

戦国期には、はじめ古河公方と関東管領・上杉氏の対立、のち後北条氏と上杉氏をはじめとする戦国大名の争いに巻き込まれ、小山氏の祇園城 (小山城、現在の小山市 城山公園) は天正3年(1575) 北条氏照に奪われた。その後、祇園城には天正10年(1582) 小山秀綱が形式的に復帰するものの、天正18年(1590) に結城晴朝によって攻略された。

小山秀綱と結城晴朝は兄弟であり、父は小山高朝、祖父は結城政朝という関係にある。結城晴朝の祇園城攻略は、すでに豊臣秀吉が小田原城を包囲する状況にあって、豊臣陣営についた立場としてやむを得なかったのだろう。小山氏の旧臣が内応したともいわれる※2。いずれにせよ、これによって小山氏の旧領 (小山領) のほとんどは結城氏の所領に組み込まれることになった。

慶長6年(1601) 関ケ原の戦い後、晴朝から家督を継いでいた結城秀康は論功行賞により越前北庄 (現在の福井) へ加増・転封された。結城氏の旧領 (結城領) は山川領とともに一時的に幕府直轄地となって代官・伊奈忠次の支配下に入ったとみられ※3、小山領についても同様と考えられている※2。伊奈忠次が慶長7年(1602) 上山川・大木・結城寺の各村で検地を行った記録が残っており※3、次の安藤重信・壬生藩が慶長17年(1612) 上山川・大木村で、小山に入った本多正純が慶長18年(1613) 神鳥谷・黒本・大行寺などの各村で※2、古河に入った奥平忠昌が元和7年(1621) 乙女村・横倉村などで※2、同じく永井直勝が元和9年(1623) 野田・横倉・土塔・黒本・大行寺などの各村で※2、出羽久保田藩 (秋田藩) が寛永5年(1628) 藩領としては飛地の上茅橋・飯田・山田の各村で※2それぞれ検地を行った記録が残っている。高椅地域については寛永14年(1637) 高橋村※4・中島村で、同15年(1638) 延島村※5で行われた記録が最初で、中島村については検地帳も現存し、その表紙には「下野国結城領中嶋村」とある※6。したがって、高椅地域はこのときまでに下総国 結城郡から下野国 都賀郡に移されたといえる。

慶長6年(1601) 〜寛永14年(1637) の具体的にどの時期なのかは記録が残っていないためわからないが、同時期の寛永14年(1637) に結城本郷・武井村 (結城郡) でも検地が行われたことや、寺社の朱印状・在地での認識 (どちらも後述) を踏まえると、それ以前ではなく寛永14年(1637) に周辺一帯の国郡が再編成され、この過程で高椅地域は下野国 都賀郡に移されたとするのが妥当といえる。

| ❉1: | 現在の小山市における地域区分では絹地区に概ね相当するが (明治22年〜昭和31年,1889〜1956の村名に由来する)、ここで扱う範囲よりやや広いため、古代〜中世の景観も踏まえて高椅地域とした。 |

| ❉2: | 『小山市史 通史編2 近世』(1984)。 |

| ❉3: | 『結城市史 第5巻 近世通史編』(1983)。 |

| ❉4: | 延享4年(1747) 高橋村円藤庵記録書、『小山市史 史料編 近世1 付録』(1982) 所収。「結城御代官所市川孫右衛門殿御代 同十四丁丑年六月、高橋村御検地御縄入有之」(同 = 寛永) とある。 |

| ❉5: | 享保21年(1736) 延島村大蔵坊本末帳帳落につき一札、『小山市史 史料編 近世1 付録』(1982) 所収。「寛永十五戊寅之年当地田畑、従御 公儀様為御検地御改熊沢三郎左衛門様御検地」とある。 |

| ❉6: | 寛永14年(1637) 結城領中島村検地水帳、『小山市史 史料編 近世1 付録(1982)』所収。「寛永十四年丑ノ七月朔日」「下野国結城領中嶋村御検地水帳」とある。 |

近世 下野国 都賀郡

| ■55. | 延島村※8※9※10。 |

| ■56. | 延島新田村※11。 |

| ■57. | 中川原村※12※9※13※14。 |

| ■62. | 高橋村※15※16※17※9※10※18。 |

| ■63. | 福良村※16※19※13※9※10。 |

| ■64. | 中島村。 |

| ■280. | 田間村※20。 |

| ■281. | 武井村※21。 |

| ■282. | 野田村※22※23。 |

| ■285. | 大谷郷※24※25。 |

| ■286. | 稲葉郷。 |

| ■287. | 中久喜村※26。 |

| ■288. | 神鳥谷村※27※28※29。 |

| ■289. | 犬塚村※30。 |

| ■290. | 犬塚新田村※31※32。 |

近世 下野国 都賀郡

| ■293. | 泉崎村。 |

| ■294. | 土塔村※33。 |

| ■295. | 塚崎村※34。 |

| ■296. | 出井村※35。 |

| ■297. | 鉢形村※36。 |

| ■298. | 向野村。 |

| ■299. | 雨ケ谷村※37。 |

| ■300. | 横倉村※38。 |

| ■303. | 喜沢村※39。 |

| ■373. | 山田村。 |

| ■374. | 飯田村※40※41。 |

| ■375. | 上茅橋村※42※43。 |

| ■376. | 下茅橋村※42※43。 |

| ■377. | 簗村※9※44。 |

| ■378. | 向原新田※45。 |

近世 下野国 河内郡

| ■147. | 磯部村※46。 |

| ■148. | 絹板村※47。 |

| ■155. | 船戸村※48。 |

| ■189. | 下吉田村。 |

近世 下総国 結城郡

| ■1. | 結城本郷※49。 |

| ■2. | 大谷瀬村※50。 |

| ■3. | 小田林村※51。 |

| ■4. | 五助村※52。 |

| ■5. | 小森村※53。 |

| ■6. | 小森新田村※54。 |

| ■7. | 久保田村※55。 |

| ■8. | 中村※56。 |

| ■9. | 中村新田※57。 |

| ■12. | 作野谷村※58※59。 |

| ■13. | 上成村※60。 |

| ■14. | 田間村※61。 |

| ■21. | 武井村※62。 |

天文5年(1536) 小山領における「伊勢役銭」の負担額を、小山高朝が書き上げ、佐八掃部大夫へ送付した目録。『小山市史 史料編 中世』(1980) に所収。伊勢役銭は伊勢信仰に関係して徴収された費用負担、また佐八氏は内宮の神職であり御師 (栃木県史・小山市史・真岡市史・壬生町史)。

| ❉7: | 下野国は正保・元禄郷帳、下総国は元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉8: | [中世〜織豊期] 延徳4年(明応元年,1492): 「下条之延嶋郷之内堀内」(多賀谷朝泰寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、弘治2年(1556): 「延嶋之内」(結城政勝所領宛行状、同)。 |

| ❉9: | 天正13年(1585): 「高橋之宮造営勧進之事、のふしま・につ川・高橋・やな・福ら・中河ら・川嶋并下郷」(結城晴朝朱印状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉10: | 天正年間(1573〜1592): 「たか橋・のふしま・ふくら三郷へ、他のくわん進いれす、高橋の御さうゑい、いたすへく候也」(某黒印状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉11: | 正保郷帳 (東野地誌) では「延島新田」。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 永徳2年(1382): 「中河原合戦」(烟田重幹着到状、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 戦国後期: 「高橋江進納」「上福羅鈴木給分之内」「中川原牛尾田給分之内」(結城政勝寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)・同: 「上ふくら」「中かハら」(同)。 |

| ❉14: | 現在の表記は「中河原」。 |

| ❉15: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 結城郡 高橋郷 (和名類聚抄)、康正3年(長禄元年,1457): 「下総国結城郡上高橋郷」(結城成朝寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉16: | 享禄4年(1531): 「高橋・福良両村之内」(政直安堵状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉17: | 戦国後期: 「貴寺之御寺領高橋郷」(貴寺 = 安穏寺、結城政勝書状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉18: | 現在の表記は高椅神社と同じ「高椅」。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 天文25年(弘治2年,1556): 「福郎 法光坊」(結城政勝書下状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「たんま」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「多摩」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉21: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下野国 都賀郡 高家郷 (和名類聚抄)、天文5年(1536): 「上郷」の「たけい」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「武井」(足利梅千代丸印判状)、文禄5年(1596): 「小山領武井村内」(結城秀康知行充行状写、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 明応3年(1494): 「下野国小山庄野田郷」(小山成長安堵状、小山市史 史料編 中世,1980)、天正5年(1577): 「野田」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「野田」(足利梅千代丸印判状)、天正3〜4年(1575〜1576): 「小山押領之内野田拘之分」の「野田郷」(古河公方家料所書立案)。 |

| ❉23: | 明治12年(1879) 東野田村に改称、したがって対応する近代の大字は「東野田」。 |

| ❉24: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下野国 都賀郡 小山郷 (和名類聚抄)、ほか。 |

| ❉25: | 天保郷帳では「古者小山町」と付記され、元禄郷帳では「小山町」。正保郷帳 (東野地誌) では「大谷田郷」。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 室町期: 享徳4年(1455): 「同四月十八日中岫江御出令供奉」筑波潤朝軍忠状写、群馬県史 資料編7 中世3 編年史料2,1986)、天文5年(1536): 「下郷」の「中くき」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「中久木」(足利梅千代丸印判状)、ほか。 |

| ❉27: | 天文5年(1536): 「下郷」の「しとゝのや」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉28: | 「巫鳥/鵐 (しとど)」は鳥の名前。「神鳥」は「巫」の代わりに「神」を用いているものと思われる。正保郷帳 (東野地誌) では左右に、元禄郷帳・天保国絵図では上下に「神」「鳥」を配した 1文字 (『嶋/嶌』『峰/峯』『崎/嵜』『略/畧』『群/羣』などと同様、意味に違いはない)。 |

| ❉29: | 天保国絵図ではほかに「神鳥谷村之内」と付記された「神鳥谷新田」がある (天保郷帳・正保郷帳 (東野地誌) には含まれない)。 |

| ❉30: | 天文5年(1536): 「下郷」の「いぬつか」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「犬塚」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉31: | 正保郷帳 (東野地誌) では「犬塚新田」。 |

| ❉32: | 明治3年(1870) 犬塚村に編入、したがって直接対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 永禄9年(1566): 「土塔本願仏聖房覚秀聖人」(小山秀綱修理銘、小山市史 史料編 中世,1980)。 |

| ❉34: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「下郷」の「東つかさき」「西つかさき」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「塚崎」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「いて井」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天正5年(1577): 「下出井郷」(小山伊勢千代丸政種書状、小山市史 史料編 中世,1980)、ほか。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「上郷」の「はちかた」(小山高朝伊勢役銭算用状写)。 |

| ❉37: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「下郷」の「あまかや」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「尼賀谷」(足利梅千代丸印判状)、天正17年(1589): 「あまかひ之内」(結城晴朝寄進状、小山市史 史料編 中世,1980)、ほか。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 天正5年(1577): 「下郷」の「よこくら」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、天文23年(1554): 「小山領十一郷」の「横倉」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉39: | [中世〜織豊期] 文亀3年(1503): 「木沢之けん座役」(小山成長判物、小山市史 史料編 中世,1980)、天正5年(1577): 「きさワ」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、ほか。 |

| ❉40: | 元禄郷帳では「古館田村」(または『古舘田村』) と付記されるが、正保郷帳 (東野地誌) では「飯田村」。 |

| ❉41: | 明治12年(1879) 北飯田村に改称、したがって対応する近代の大字は「北飯田」。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 天文5年(1536): 「かやハし」(小山高朝伊勢役銭算用状写)、文禄5年(1596): 「結城萱橋村之内」(結城秀康朱印状写/高橋神社文書、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、同: 「結城領萱橋村内」(結城秀康黒印状/大輪寺文書、同)。 |

| ❉43: | 明治9年(1876) 合併し萱橋村、したがって現在の地名は「萱橋」。 |

| ❉44: | 現在の表記は「梁」。 |

| ❉45: | [新田・分村] 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳には含まれない。 |

| ❉46: | 正保郷帳 (東野地誌)・元禄郷帳では「礒部村」。 |

| ❉47: | 正保郷帳 (東野地誌) では「𥿻坂村」。 |

| ❉48: | [新田・分村] 正保郷帳 (東野地誌) には含まれない。 |

| ❉49: | [古代〜織豊期] 承平年間(931〜938): 下総国 結城郡 結城郷 (和名類聚抄)、ほか。 |

| ❉50: | [中世〜織豊期] 大永6年(1526): 「あふや瀬」(人見右京亮宛多賀谷家植知行宛行状、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)、弘治2年(1556): 「あふやせ」(結城氏新法度、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉51: | [中世〜織豊期] 天正8年(1580): 「小田林郷簗民部少輔給分之内」(結城晴朝所領宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、慶長3年(1598): 「結城領 小田林村之内」(結城秀康知行充行状、茨城県史料 中世編6,1996)、ほか。 |

| ❉52: | 元禄郷帳・国絵図では「小田林村之枝郷」、天保郷帳では「小田林村枝郷」と付記される。 |

| ❉53: | [中世〜織豊期] 天正14年(1586): 「こもりニおゐて」(結城晴朝所領宛行状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉54: | 明治初期に小森村に編入されたと思われ、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉55: | [中世〜織豊期] 大永8年(享禄元年,1528): 「くほた郷之内おしま分之内」(結城政朝所領宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正20年(1592): 「結城領内知行分」「中村 窪田内」(結城秀康宛行状、同)、ほか。 |

| ❉56: | 天正20年(1592): 「結城領内知行分」「中村 窪田内」(結城秀康宛行状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉57: | 近世末までに中村に編入されたと思われ、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉58: | [中世〜織豊期] 織豊期: 「さく乃や之内おふり給分」(結城晴朝寄進状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |

| ❉59: | 明治19年(1886) 結城町に編入、したがって、対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉60: | [中世〜織豊期] 天文25年(弘治2年,1556): 「上無」(結城政勝書下状、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内山王内寺野・田間・かす□い・うへなし」(〜かすれい〜、中黒は筆者が補った、山川氏重等連署寄進状写、同)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「うへなし」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉61: | [中世〜織豊期] 永禄7〜8年(1564〜1565): 「上山川之内山王内寺野・田間・かす□い・うへなし」(〜かすれい〜、中黒は筆者が補った、山川氏重等連署寄進状写、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、天正18年(1590): 「下野国」(下総国) の「田間」(豊臣秀吉宛行状)。 |

| ❉62: | [中世〜織豊期] 元亨元年(1321): 「下総国結城郡下方内毛呂郷」の四至牓示として「武井」(山河貞重寄進状案、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)。 |