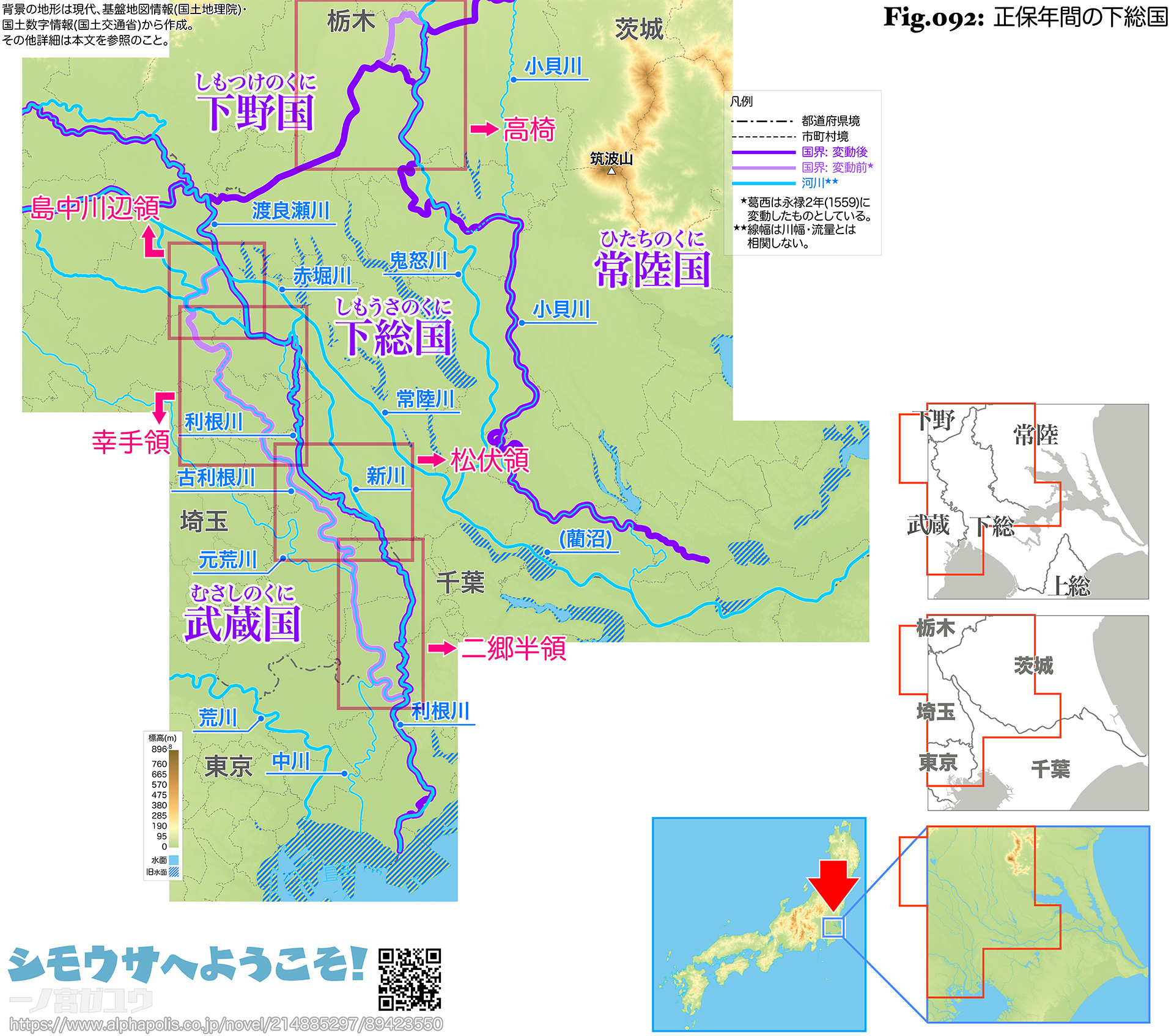

○近世の下総国

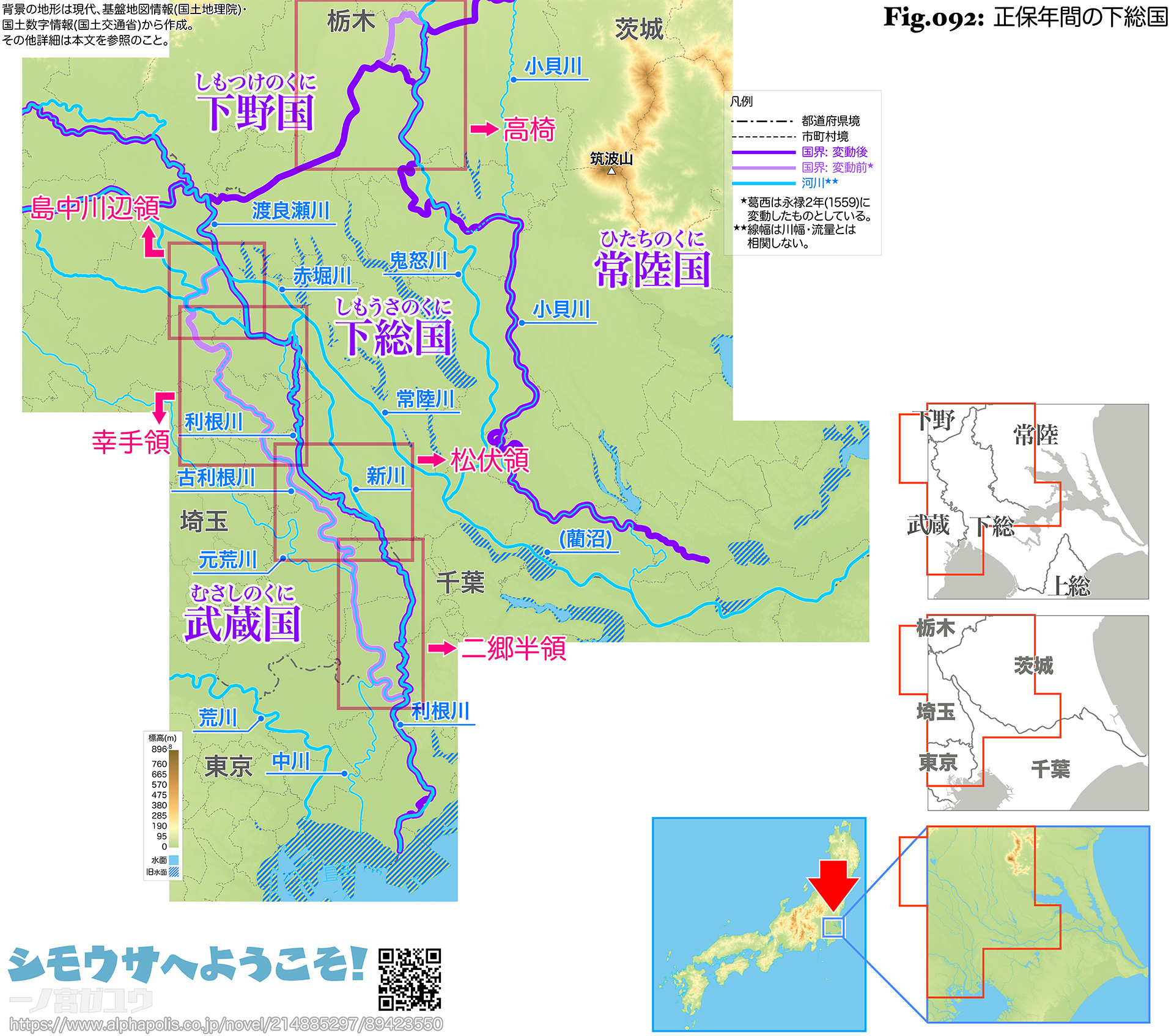

近世、のちに二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領と呼ばれる地域一帯は、徳川政権 (江戸幕府) によって下総国から武蔵国に移された。

利根川がさらに東へ移ったことで地理的な連続性が高まったことや、この一帯に残されていた広大な低湿地が治水の進展によって開発可能となり、新田を直轄地に組み入れることで初期幕府の土台を盤石にすることが目的にあったと考えられる。国界まで移動させたのは、検地・村切による中世的な支配構造の解体がまだ途上にあるなか、幕府のいわば領国である武蔵国を拡張する意図があったのだろうと思われるが、単純に検地の過程で整理されただけかもしれない。

同じ時期、最北部の高椅も下総国から下野国に移され、国界は東へ移動した。高椅における国界の変動は利根川とは無関係である。

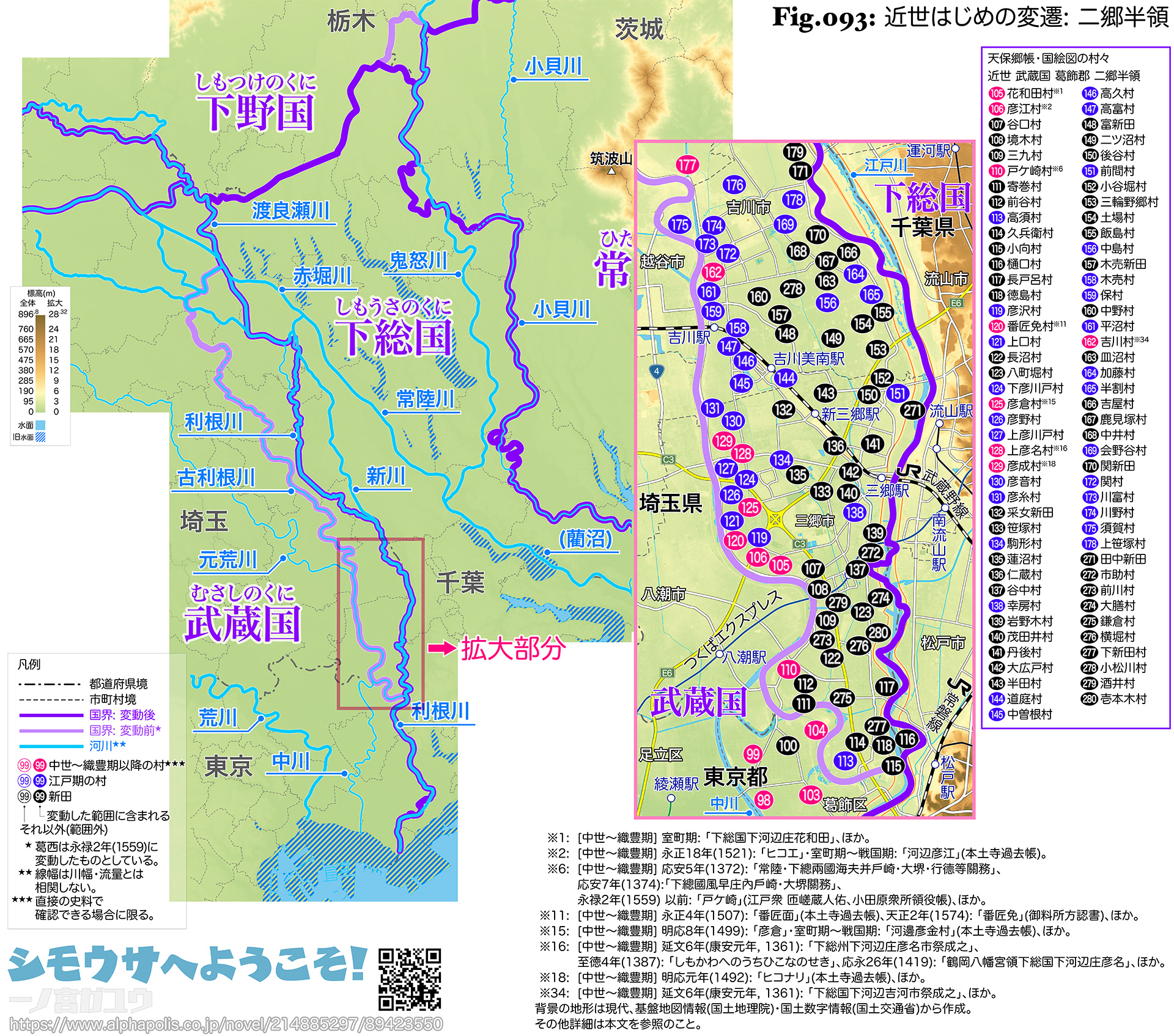

○二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領: 寛永年間(1624〜1644)

前述のとおり、この一帯は下総国から武蔵国に移された。このとき葛飾郡は分割され、武蔵国に移された部分は武蔵国 葛飾郡となり、残った下総国 葛飾郡と並立することになった。

正保国絵図・郷帳 (『正保年中改定図』・『武蔵田園簿』) でこれらの地域一帯が武蔵国に含まれることから、寛永年間(1624〜1644) の変更と考えられる。幸手領の平須賀村に寛永4年(1627) と同11年(1634) の検地帳が現存しており、寛永4年は「下総国勝鹿郡幸手内平須賀村」であるのに対し、寛永11年は「武州幸手之内平須賀村」となっている。

❖葛西の変動時期

葛西地域は、戦国期に後北条氏 (小田原北条氏) の支配下で武蔵国とみなされていることや、豊臣政権下の天正19年(1591) 葛西神社朱印状には「武蔵国勝鹿郡葛西庄金町郷」(ただし同年の青龍山浄光寺朱印状には『下総国葛西庄木下川之内』)、日本六十余州国々切絵図では新方地域とともに武蔵国に含められているなど、二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領とは状況が明らかに異なっている。戦国期〜織豊期に国界が変動した地域では、豊臣政権における直接の安堵または旧領の新たな領知によって直前の国郡認識がそのまま継承されたが、葛西地域の場合、後北条氏の滅亡と徳川家康の関東入国が同時に行われたことで、国郡認識に乱れが生じたことが要因と考えられる。

しかし元和8年(1622) の長島村・飯塚村の検地帳には「下総国勝鹿郡東葛西内長嶋」「下総国葛鹿郡葛西庄飯塚村」とあり、元和年間(1615〜1624) までに作成されたものの写しと考えている船橋市西図書館蔵 下総之国図には、依然として葛西地域が含まれていることから、少なくとも史料上、葛西地域の変動時期は寛永年間(1624〜1644) である。つまり、葛西地域 (葛西領) を二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領と分けて考えることはできない。また、新方地域が埼玉郡であるのに対し、葛西地域は分割され武蔵国の一部となった葛飾郡であり、これも二郷半領・松伏領・幸手領・島中川辺領と同じであって、特異な経緯は結果に一切あらわれない。

❖島中川辺領の特異性

船橋市西図書館蔵の『下総之国図』では、島中川辺領にあたる部分に「武蔵」とあって、下総国には含められていない。

これは豊田郡とともに島中川辺領の国郡が一時曖昧になったことを意味している。下総国界の変遷には新方・葛西以外にもまだまだ経緯があると考えられるが、いまのところこれ以上はわからない。

これは豊田郡とともに島中川辺領の国郡が一時曖昧になったことを意味している。下総国界の変遷には新方・葛西以外にもまだまだ経緯があると考えられるが、いまのところこれ以上はわからない。

なお「島中川辺」の読みについて『新編武蔵風土記稿』の『浄書稿本』は「島中河邉」の表記で「シマチウカワヘ」と読ませている。しかし一般には「しまなかかわべ」と読むので、本稿もこれに従った。

❖天保郷帳・国絵図の村々※1

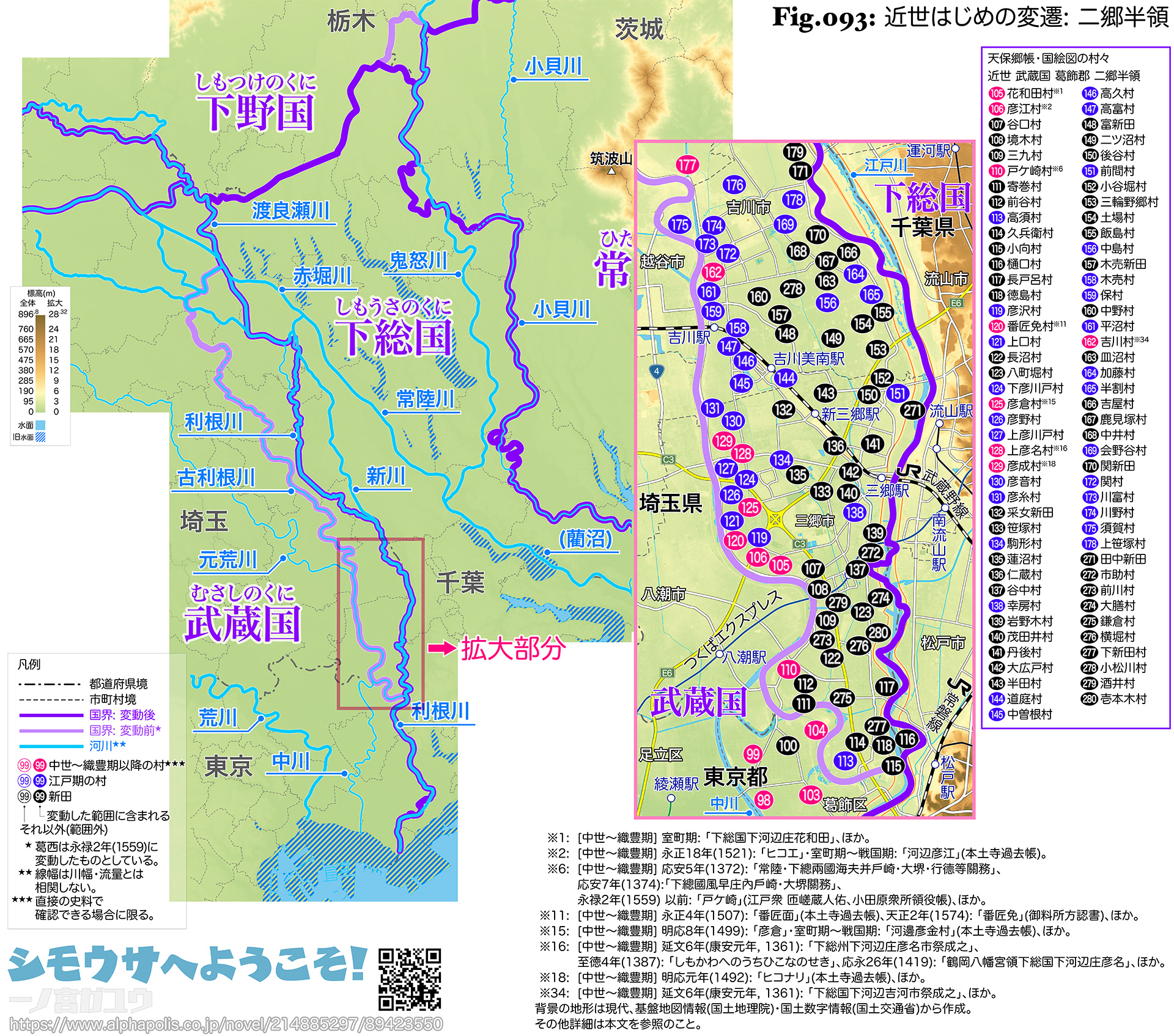

近世 武蔵国 葛飾郡 二郷半領

| ■105. | 花和田村※2。 |

| ■106. | 彦江村※3※4。 |

| ■107. | 谷口村※5※6。 |

| ■108. | 境木村※5※6。 |

| ■109. | 三九村※5。 |

| ■110. | 戸ケ崎村※7。 |

| ■111. | 寄巻村※5※8。 |

| ■112. | 前谷村※5※8。 |

| ■113. | 高須村※9。 |

| ■114. | 久兵衛村※5※9。 |

| ■115. | 小向村※5※10。 |

| ■116. | 樋口村※5※10※11。 |

| ■117. | 長戸呂村※5。 |

| ■118. | 徳島村※5。 |

| ■119. | 彦沢村。 |

| ■120. | 番匠免村※12。 |

| ■121. | 上口村。 |

| ■122. | 長沼村※5。 |

| ■123. | 八町堀村※5※13※14。 |

| ■124. | 下彦川戸村※15。 |

| ■125. | 彦倉村※16。 |

| ■126. | 彦野村。 |

| ■127. | 上彦川戸村※15。 |

| ■128. | 上彦名村※17※18。 |

| ■129. | 彦成村※19。 |

| ■130. | 彦音村※20。 |

| ■131. | 彦糸村。 |

| ■132. | 采女新田※5。 |

| ■133. | 笹塚村※5※21。 |

| ■134. | 駒形村※22※21。 |

| ■135. | 蓮沼村※5※23。 |

| ■136. | 仁蔵村※5。 |

| ■137. | 谷中村※5※24。 |

| ■138. | 幸房村※24。 |

| ■139. | 岩野木村※5※24。 |

| ■140. | 茂田井村※5。 |

| ■141. | 丹後村※5。 |

| ■142. | 大広戸村※25。 |

| ■143. | 半田村※26※27※28。 |

| ■144. | 道庭村。 |

| ■145. | 中曽根村。 |

| ■146. | 高久村。 |

| ■147. | 高富村。 |

| ■148. | 富新田※5※29。 |

| ■149. | 二ツ沼村※5。 |

| ■150. | 後谷村※5。 |

| ■151. | 前間村。 |

| ■152. | 小谷堀村※5。 |

| ■153. | 三輪野郷村※30※31。 |

| ■154. | 土場村※5。 |

| ■155. | 飯島村※5。 |

| ■156. | 中島村。 |

| ■157. | 木売新田※5。 |

| ■158. | 木売村※32。 |

| ■159. | 保村。 |

| ■160. | 中野村※5※33※34。 |

| ■161. | 平沼村。 |

| ■162. | 吉川村※35。 |

| ■163. | 皿沼村※5。 |

| ■164. | 加藤村。 |

| ■165. | 半割村。 |

| ■166. | 吉屋村※5※36。 |

| ■167. | 鹿見塚村※5。 |

| ■168. | 中井村※5。 |

| ■169. | 会野谷村。 |

| ■170. | 関新田※5。 |

| ■172. | 関村。 |

| ■173. | 川富村。 |

| ■174. | 川野村。 |

| ■175. | 須賀村※37。 |

| ■178. | 上笹塚村※38。 |

| ■271. | 田中新田※5。 |

| ■272. | 市助村※5※39。 |

| ■273. | 前川村※5※40。 |

| ■274. | 大膳村※5※39。 |

| ■275. | 鎌倉村※5※41。 |

| ■276. | 横堀村※5※14。 |

| ■277. | 下新田村※5※42。 |

| ■278. | 小松川村※5※43。 |

| ■279. | 酒井村※5※44。 |

| ■280. | 壱本木村※5※14。 |

| ❉1: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図との対照を含む。 |

| ❉2: | [中世〜織豊期] 室町期: 「下総国下河辺庄花和田市祭成之」(市場之祭文、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、ほか。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 永正18年(1521): 「ヒコエ」・室町期〜戦国期: 「河辺彦江」(本土寺過去帳)。 |

| ❉4: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「彦得村」。 |

| ❉5: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉6: | 天保郷帳では「古者 谷口・境木 村」と付記され、元禄郷帳・改定図では「谷口・境木 村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 応安5年(1372): 「常陸・下總兩國海夫并戶崎・大堺・行德等關務」(長者宣写、新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1,1982)、応安7年(1374):「下總國風早庄內戶崎・大堺關務」(安富道轍等連署奉書、八潮市史 史料編 古代・中世,1988)、永禄2年(1559) 以前: 「戸ケ崎」(江戸衆・匝嵯蔵人佑、小田原衆所領役帳)、ほか。 |

| ❉8: | 天保郷帳では「古者 寄巻・前谷 村」と付記され、元禄郷帳・改定図では「寄巻・前谷 村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉9: | 天保郷帳では「古者 高須・久兵衛 村」と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「高須・久兵衛 村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉10: | 天保郷帳では「古者 小向・樋口 村」と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「小向・樋口 村」。地名はどれも併記される。 |

| ❉11: | 現在の表記は「樋野口」。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 永正4年(1507): 「番匠面」(本土寺過去帳)、天正2年(1574): 「番匠免」(御料所方認書)、ほか。 |

| ❉13: | 元禄年中改定図では「八丁堀村」。 |

| ❉14: | 元禄郷帳には含まれない。元禄年中改定図では「長戸呂村ノ内」と付記される。 |

| ❉15: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「彦川戸村」。新編武蔵風土記によれば延宝検地を期に分村。 |

| ❉16: | [中世〜織豊期] 明応8年(1499): 「彦倉」・室町期〜戦国期: 「河邊彥金村」(本土寺過去帳)、ほか。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 延文6年(康安元年, 1361): 「下総州下河辺庄彦名市祭成之」(市場之祭文写、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、至徳4年(1387): 「しもかわへのうちひこなのせき」(大中臣長房譲状、同、応永26年(1419): 「鶴岡八幡宮領下総国下河辺庄彦名」(足利持氏御判御教書、同)、ほか。 |

| ❉18: | 「下彦名村」は存在しない。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 明応元年(1492): 「ヒコナリ」(本土寺過去帳)、ほか。 |

| ❉20: | 新編武蔵風土記によれば、古くは彦糸村から「彦乙」として分村、正保年間(1644〜1648) までに改称。 |

| ❉21: | 天保郷帳では「古者 下笹塚・駒形 村」と付記され、元禄郷帳・改定図では「下笹塚・駒形村」。地名はどれも併記される (ただし元禄改定図では小判形の外に『下笹塚』)。 |

| ❉22: | 武蔵田園簿では「駒方村」、正保年中改定図では「駒形村」。 |

| ❉23: | 明治12年(1879) 南蓮沼村に改称、したがって対応する近代の大字は「南蓮沼」。 |

| ❉24: | 天保郷帳では「古者 谷中・幸房・岩野木 村之内」と付記され、元禄郷帳・改定図では「谷中・幸房・岩野木村」。村名はどれも併記される。 |

| ❉25: | [新田・分村] 新編武蔵風土記によれば寛永元年(1624) 前後の開発または成立。 |

| ❉26: | [新田・分村] 武蔵田園簿 では「半左新田」、正保年中改定図では「半右衛門新田」。 |

| ❉27: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「半田村」で、それぞれ「古者半左衛門新田」「古ハ半左エ門新田」と付記される。 |

| ❉28: | 天保国絵図では「半左衛門新田」。 |

| ❉29: | [新田・分村] 元禄郷帳・改定図・天保郷帳・国絵図では「高富村枝郷」と付記される。 |

| ❉30: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「宮野井新田」。 |

| ❉31: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「三輪野江村」、現在の表記は「三輪野江」。 |

| ❉32: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「木売川戸村」、元禄年中改定図では「古ハ木売川村」と付記される (『戸』は脱字)。 |

| ❉33: | [新田・分村] 天保郷帳では「古者中野新田」と付記され、元禄郷帳・改定図では「中野新田」。元禄郷帳・改定図・天保郷帳・国絵図では「保村枝郷」と付記される。 |

| ❉34: | 江戸期末までに再び保村の一部として把握されるようになったらしく、対応する近代の大字は「保村中野分」。書類上は明治6年(1873) の改称。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 延文6年(康安元年, 1361): 「下総国下河辺吉河市祭成之」市場之祭文写、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、応永32年(1425): 「吉川」(本土寺過去帳)、ほか。 |

| ❉36: | [新田・分村] 古くは「右馬之助新田」、延宝2年(1674)「吉屋新田」に、さらに元禄11年(1698)「吉屋村」に改称 (武蔵国郡村誌)。 |

| ❉37: | 正保年中改定図では「須加村」(武蔵田園簿では『須賀村』)。 |

| ❉38: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「篠塚村」、元禄郷帳・国絵図では「上笹塚村」「下笹塚・駒形 村」(地名は併記)、天保郷帳・国絵図では「上笹塚村」「笹塚村」。したがって「下笹塚村」は存在しない。 |

| ❉39: | 元禄年中改定図では「八丁堀村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉40: | 元禄年中改定図では「三九村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉41: | 元禄年中改定図では「長沼村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉42: | 元禄年中改定図では「高須・久兵エ 村ノ内」(村名は併記) と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉43: | 元禄年中改定図では「中井村ノ内」と付記される (郷帳には含まれない)。 |

| ❉44: | 元禄郷帳には含まれない。元禄年中改定図では「谷口・境木 村ノ内」(地名は併記) と付記される。 |

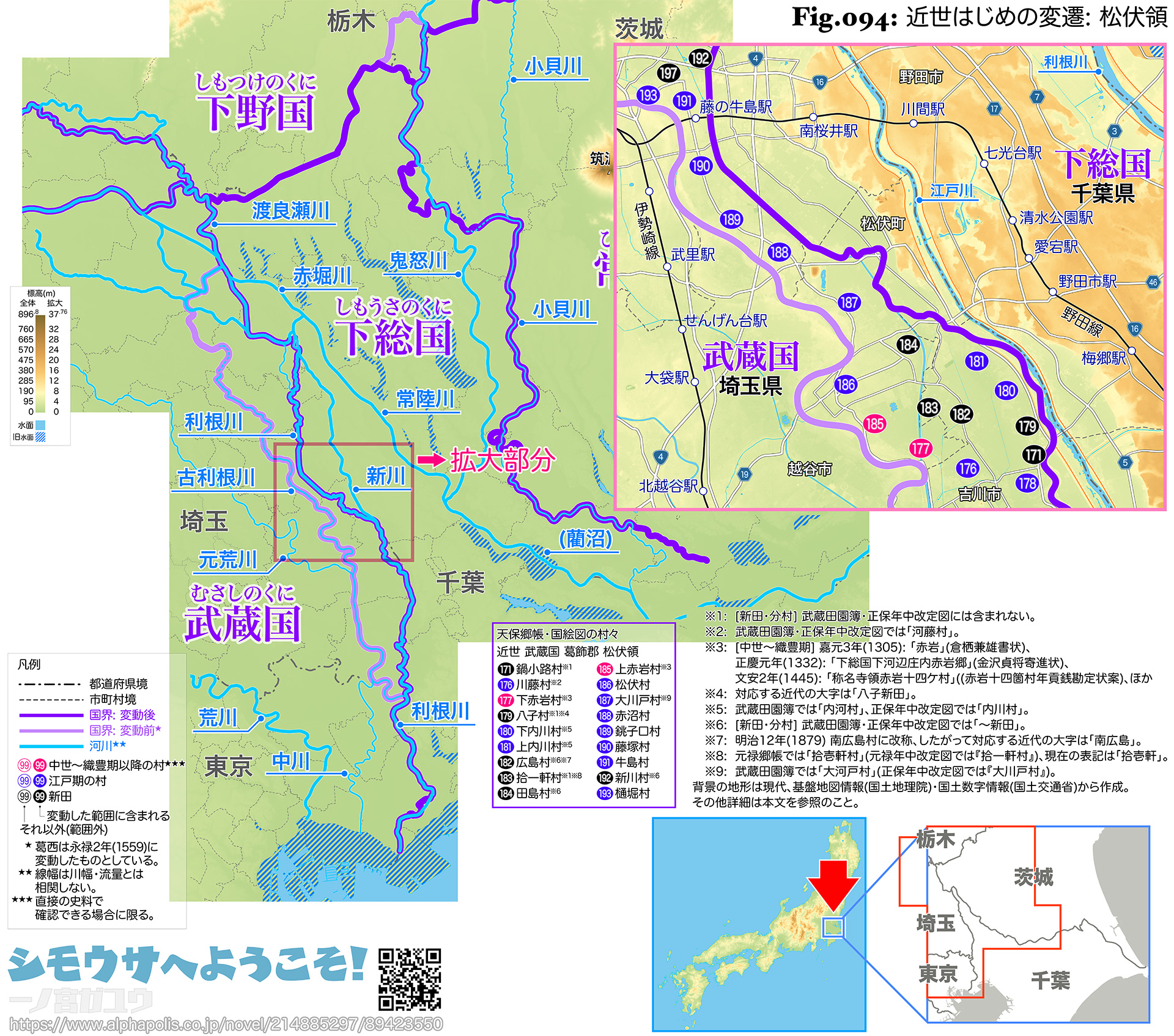

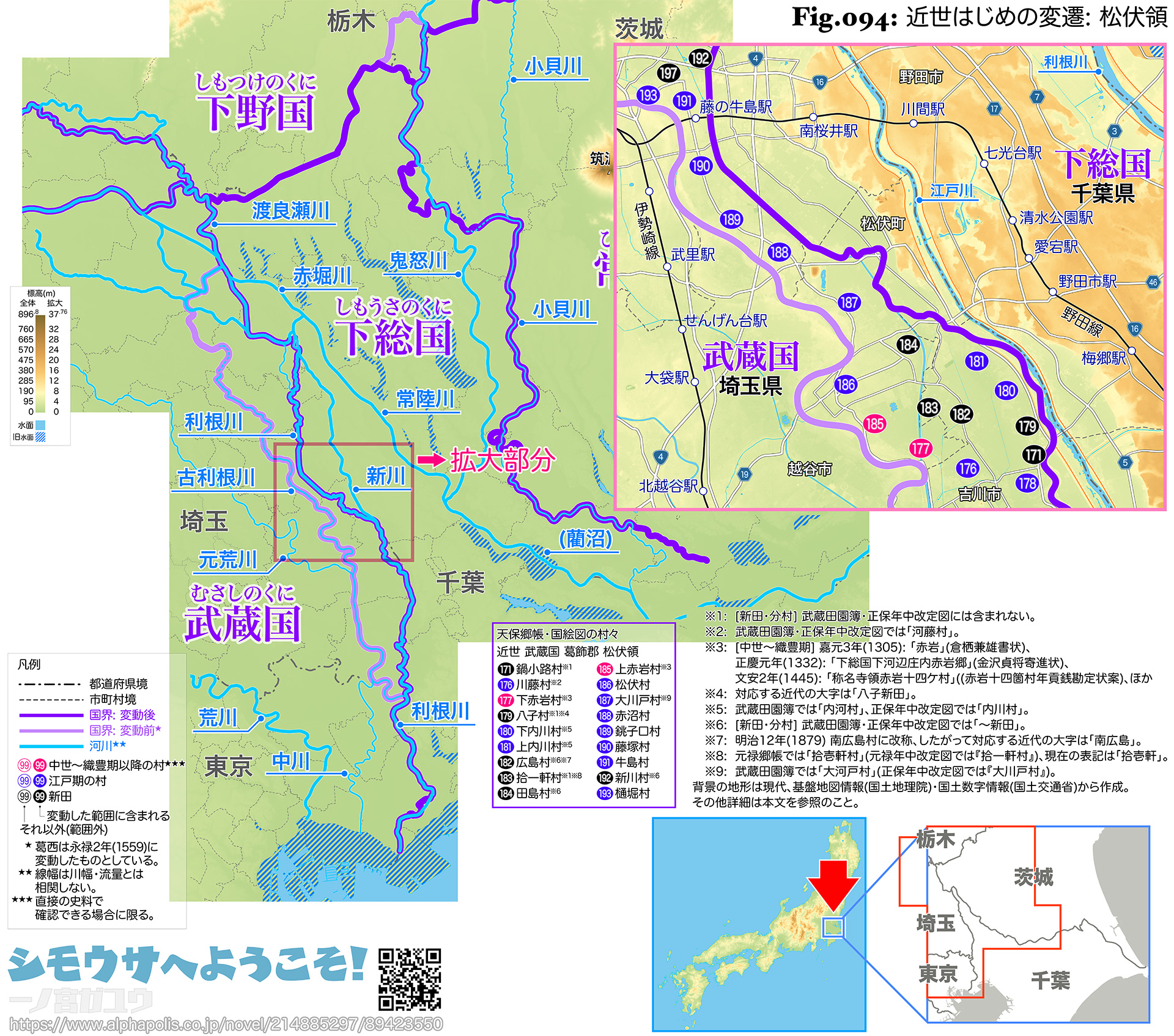

近世 武蔵国 葛飾郡 松伏領

| ■171. | 鍋小路村※1。 |

| ■176. | 川藤村※2。 |

| ■177. | 下赤岩村※3。 |

| ■179. | 八子村※1※4。 |

| ■180. | 下内川村※5。 |

| ■181. | 上内川村※5。 |

| ■182. | 広島村※6※7。 |

| ■183. | 拾一軒村※1※8。 |

| ■184. | 田島村※6。 |

| ■185. | 上赤岩村※3。 |

| ■186. | 松伏村。 |

| ■187. | 大川戸村※9。 |

| ■188. | 赤沼村。 |

| ■189. | 銚子口村。 |

| ■190. | 藤塚村。 |

| ■191. | 牛島村。 |

| ■192. | 新川村※6。 |

| ■193. | 樋堀村。 |

| ❉1: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉2: | 武蔵田園簿・正保年中改定図では「河藤村」。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 嘉元3年(1305): 「赤岩」(倉栖兼雄書状、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)、正慶元年(1332): 「下総国下河辺庄内赤岩郷」(金沢貞将寄進状、同)、文安2年(1445): 「称名寺領赤岩十四ケ村」(赤岩十四箇村年貢銭勘定状案、同)、ほか |

| ❉4: | 対応する近代の大字は「八子新田」。 |

| ❉5: | 武蔵田園簿では「内河村」、正保年中改定図では「内川村」。 |

| ❉6: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「〜新田」。 |

| ❉7: | 明治12年(1879) 南広島村に改称、したがって対応する近代の大字は「南広島」。 |

| ❉8: | 元禄郷帳では「拾壱軒村」(元禄年中改定図では『拾一軒村』)、現在の表記は「拾壱軒」。 |

| ❉9: | 武蔵田園簿では「大河戸村」(正保年中改定図では『大川戸村』)。 |

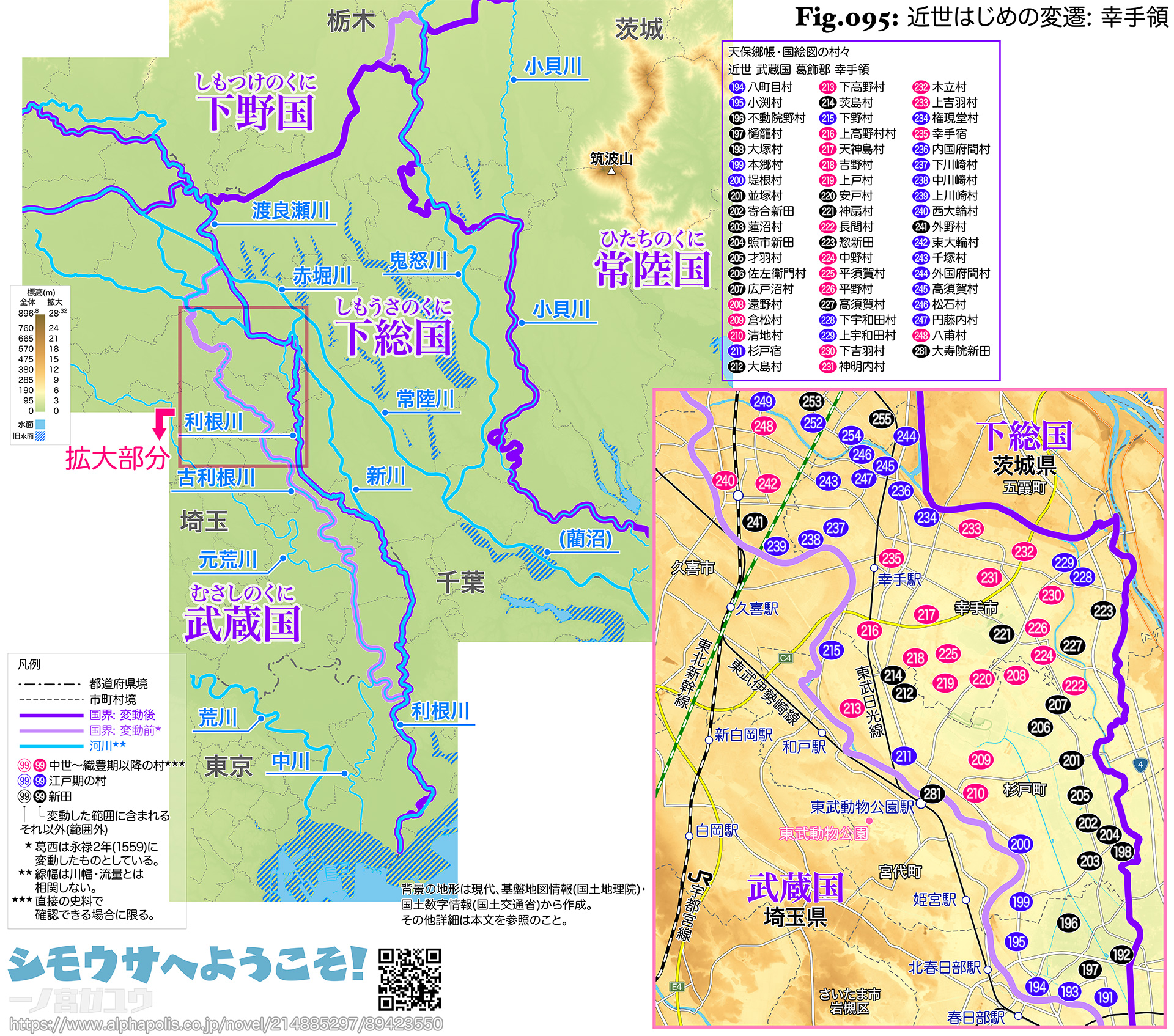

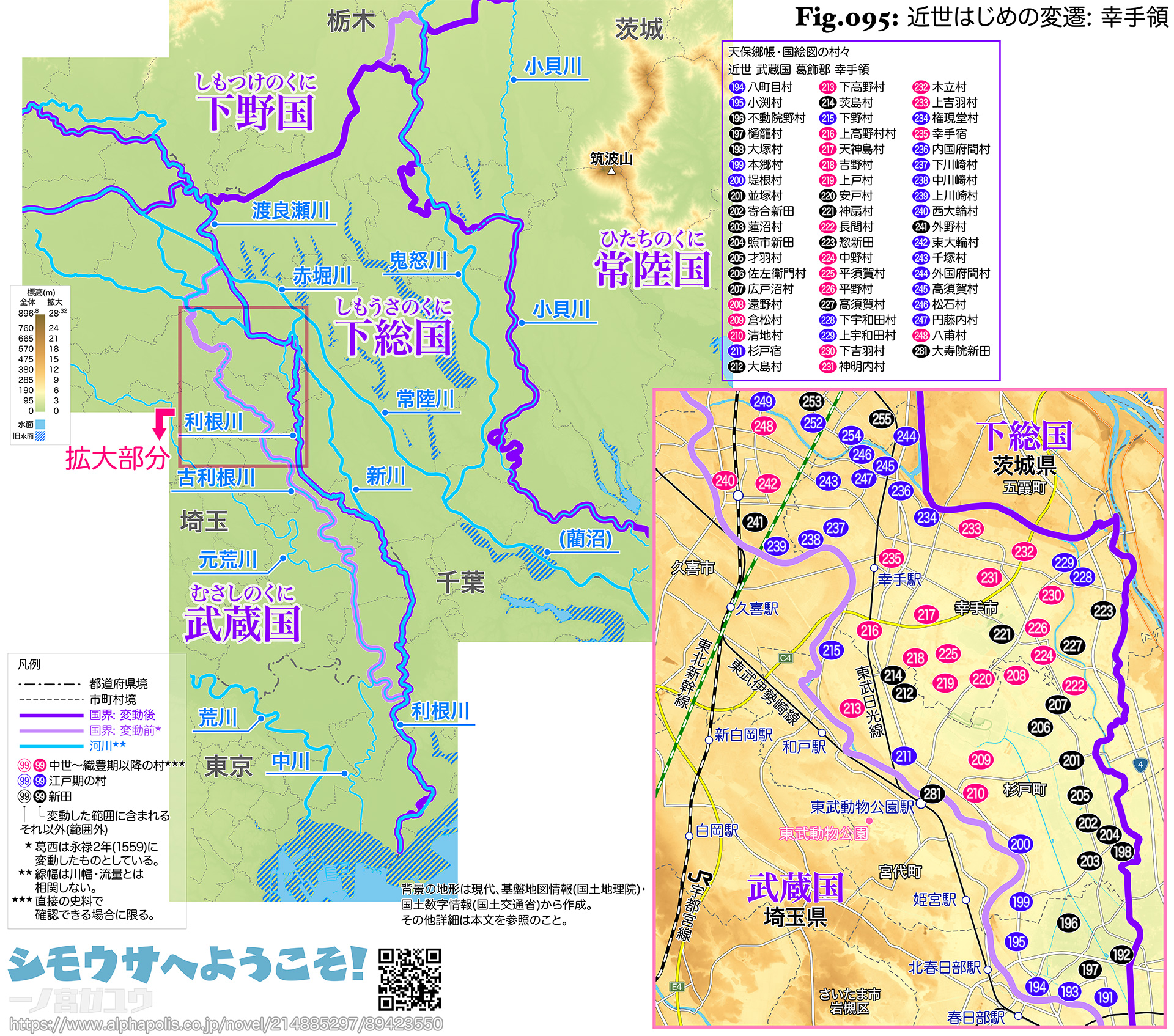

近世 武蔵国 葛飾郡 幸手領

| ■194. | 八町目村※1。 |

| ■195. | 小渕村。 |

| ■196. | 不動院野村※2。 |

| ■197. | 樋籠村※3※4。 |

| ■198. | 大塚村※3。 |

| ■199. | 本郷村※5。 |

| ■200. | 堤根村※6。 |

| ■201. | 並塚村※3※7。 |

| ■202. | 寄合新田※8※9。 |

| ■203. | 蓮沼村※3※10。 |

| ■204. | 照市新田※8※11。 |

| ■205. | 才羽村※12※3。 |

| ■206. | 佐左衛門村※3。 |

| ■207. | 広戸沼村※13。 |

| ■208. | 遠野村※14。 |

| ■209. | 倉松村※15。 |

| ■210. | 清地村。 |

| ■211. | 杉戸宿※16。 |

| ■212. | 大島村※3。 |

| ■213. | 下高野村※17。 |

| ■214. | 茨島村※3。 |

| ■215. | 下野村。 |

| ■216. | 上高野村村※17。 |

| ■217. | 天神島村※18。 |

| ■218. | 吉野村※19。 |

| ■219. | 上戸村※20※21。 |

| ■220. | 安戸村※22※21。 |

| ■221. | 神扇村※8※23。 |

| ■222. | 長間村※24。 |

| ■223. | 惣新田※25。 |

| ■224. | 中野村※26。 |

| ■225. | 平須賀村※27※28。 |

| ■226. | 平野村※29。 |

| ■227. | 高須賀村※30。 |

| ■228. | 下宇和田村※31。 |

| ■229. | 上宇和田村※31。 |

| ■230. | 下吉羽村※32。 |

| ■231. | 神明内村※33※34。 |

| ■232. | 木立村※35。 |

| ■233. | 上吉羽村※36※37。 |

| ■234. | 権現堂村。 |

| ■235. | 幸手宿※38※39※40。 |

| ■236. | 内国府間村。 |

| ■237. | 下川崎村※41。 |

| ■238. | 中川崎村※41。 |

| ■239. | 上川崎村※41。 |

| ■240. | 西大輪村※42。 |

| ■241. | 外野村※8※43。 |

| ■242. | 東大輪村※42。 |

| ■243. | 千塚村。 |

| ■244. | 外国府間村。 |

| ■245. | 高須賀村※30。 |

| ■246. | 松石村。 |

| ■247. | 円藤内村※44。 |

| ■248. | 八甫村※45※46。 |

| ■281. | 大寿院新田※47。 |

| ❉1: | 現在の表記は「八丁目」。 |

| ❉2: | [新田・分村] 武蔵田園簿では「不動院野新田」、正保年中改定図では「不動院新田」。 |

| ❉3: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「〜新田」。 |

| ❉4: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「樋篭村」。 |

| ❉5: | 武蔵田園簿では「本郷」、正保年中改定図では「本江」。 |

| ❉6: | 天保郷帳では「古者 堤根村・桑崎新田・三ツ俣新田・諏訪新田・源内新田・蔵久新田・上分新田・宮内新田・藤搦新田 九ケ村」(村名は5村・4村で併記) と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「堤根村枝郷」(または『堤根村之枝郷』『堤根村ノ枝郷』) と付記された桑崎新田・三ツ俣新田 (改定図では三俣新田)・諏訪新田・源内新田・蔵久新田・上分新田・宮内新田・藤搦新田がある。 |

| ❉7: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「并塚村」。 |

| ❉8: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図には含まれない。 |

| ❉9: | [新田・分村] 天保郷帳・国絵図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「蓮沼村枝郷」と付記される。 |

| ❉10: | 明治12年(1879) 北蓮沼村に改称、したがって対応する近代の大字は「北蓮沼」。 |

| ❉11: | 天保郷帳・国絵図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「蓮沼村枝郷」と付記される。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「東坊 才場」(宝聖寺末寺帳) |

| ❉13: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「広戸新田」。 |

| ❉14: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「大坊 遠野」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉15: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「延命院 蔵松」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉16: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「杉戸町」。 |

| ❉17: | [中世〜織豊期] 鎌倉末期: 「古我・高野等渡」(吾妻鑑、記事は寿永2年(1183) 2月23日)、元亨4年(1324): 「遠江国天竜河・下総国高野川両所橋」(関東御教書、久喜市史 資料編1 考古・古代・中世,1989)、大永5年(1525): 「長福寺 下高野」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉18: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「満幅寺 天神島」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉19: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「薬師坊 吉野」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「証明院 上戸」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉21: | 明治10年(1877) 上戸・安戸村・大島新田 (天保郷帳・国絵図には含まれない) で合併し「戸島村」、したがって対応する近代の大字は「戸島」。 |

| ❉22: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「観音寺 安戸」「成就院 同所」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉23: | [新田・分村] 元禄郷帳・改定図・天保郷帳・国絵図では「平須賀村枝郷」と付記される。 |

| ❉24: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「東光寺 長間」「普門院 長間」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉25: | 元禄郷帳では「惣新田村」。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「金蔵院 中野」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉27: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「満願寺 平須賀」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉28: | 正保年中改定図では「平須加村」(武蔵田園簿では『平須賀村』)。 |

| ❉29: | [中世〜織豊期] 文永12年(1275): 「下總國下河邊莊前林・河妻兩鄕幷平野村」(金沢実時譲状、古河市史 資料 中世編,1981)、大永5年(1525): 「阿弥陀寺 平野」「香取坊 同所」(宝聖寺末寺帳、鷲宮町史 史料3 中世(1982)。 |

| ❉30: | 幸手市史 通史編1(2002) によれば 227. 高須賀村が 245. 高須賀村の新田、武蔵田園簿・元禄郷帳でも 227. 高須賀村にあたる高須賀村 (高須加村) が先行し、245. 高須賀村のそれが続く。前者は正保年中改定図・元禄郷帳では「高須加村」、武蔵田園簿・元禄年中改定図では「高須賀村」、後者は武蔵田園簿・正保年中改定図では「高須加村」、元禄郷帳 ・元禄年中改定図では「高須賀村」。 |

| ❉31: | 幸手市史 通史編1(2002) によれば下宇和田村が上宇和田村の新田。武蔵田園簿・正保年中改定図ではどちらも「宇和田村」。なお武蔵田園簿でも 下宇和田村にあたる宇和田村が先行し、上宇和田村のそれが続く。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「地蔵院 下吉羽」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉33: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「慈眼院 志辺内」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉34: | 武蔵田園簿では「しへ内村」、正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図では「志辺内村」。 |

| ❉35: | [中世〜織豊期] 永享元年(1429): 「下総州下河辺木立光明院」(鶏足寺世代血脈、新田町誌 第2巻上 資料編 上 原始・古代 中世,1987)、大永5年(1525): 「正覚院 木立」「円明院 同所」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉36: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「地蔵院 上吉羽」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉37: | 天保郷帳では「古者 上吉羽村・小七新田・興瀬新田 三ケ村」(村名は併記) と付記され、元禄郷帳・元禄年中改定図では「上吉羽村枝郷」(または「同断」)と付記された「小七新田」「興瀬新田」がある。 |

| ❉38: | [中世〜織豊期] 大永5年(1525): 「勝蓮坊 幸手 吉岡」(宝聖寺末寺帳)。 |

| ❉39: | 元禄郷帳・元禄年中改定図では「古ハ田宮町」と付記され「幸手町」、武蔵田園簿・正保年中改定図では「田宮町」。なお、武蔵田園簿では「薩手共云 (薩手ともいう)」と付記される。 |

| ❉40: | 元禄年中改定図・天保国絵図では「幸手町」「幸手宿」とは別に、それぞれ「幸手町枝郷」「幸手宿之内」と付記された「牛村」がある。なお、個別には石高が設定されず郷帳に含まれない村が国絵図に描かれる場合「〜ノ内」「〜之内」と付記されるのが普通であり、元禄年中改定図の「幸手町枝郷」は「幸手町ノ内」の誤りではないかと思われる。 |

| ❉41: | 元禄郷帳では「古ハ三川崎」(または『同』)、元禄年中改定図では「古ハ三川嵜」または「古ハ三川嵜村」と付記され、武蔵田園簿では「三川崎村」、正保年中改定図では「三河崎村」。 |

| ❉42: | [中世〜織豊期] 天文23年(1554): 「先御落居之地廿五郷」の「大輪」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉43: | 元禄郷帳・改定図・天保郷帳・国絵図では「西大輪村枝郷」と付記される。 |

| ❉44: | 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳では「円遠内村」。 |

| ❉45: | [中世〜織豊期] 天正年間(1573〜1592): 「八甫」(北条氏照書状写、鷲宮町史 史料3 中世,1982)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉46: | 武蔵田園簿では「八浦村」(正保年中改定図では『八甫村』)。 |

| ❉47: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図・元禄郷帳・元禄年中改定図には含まれない。 |

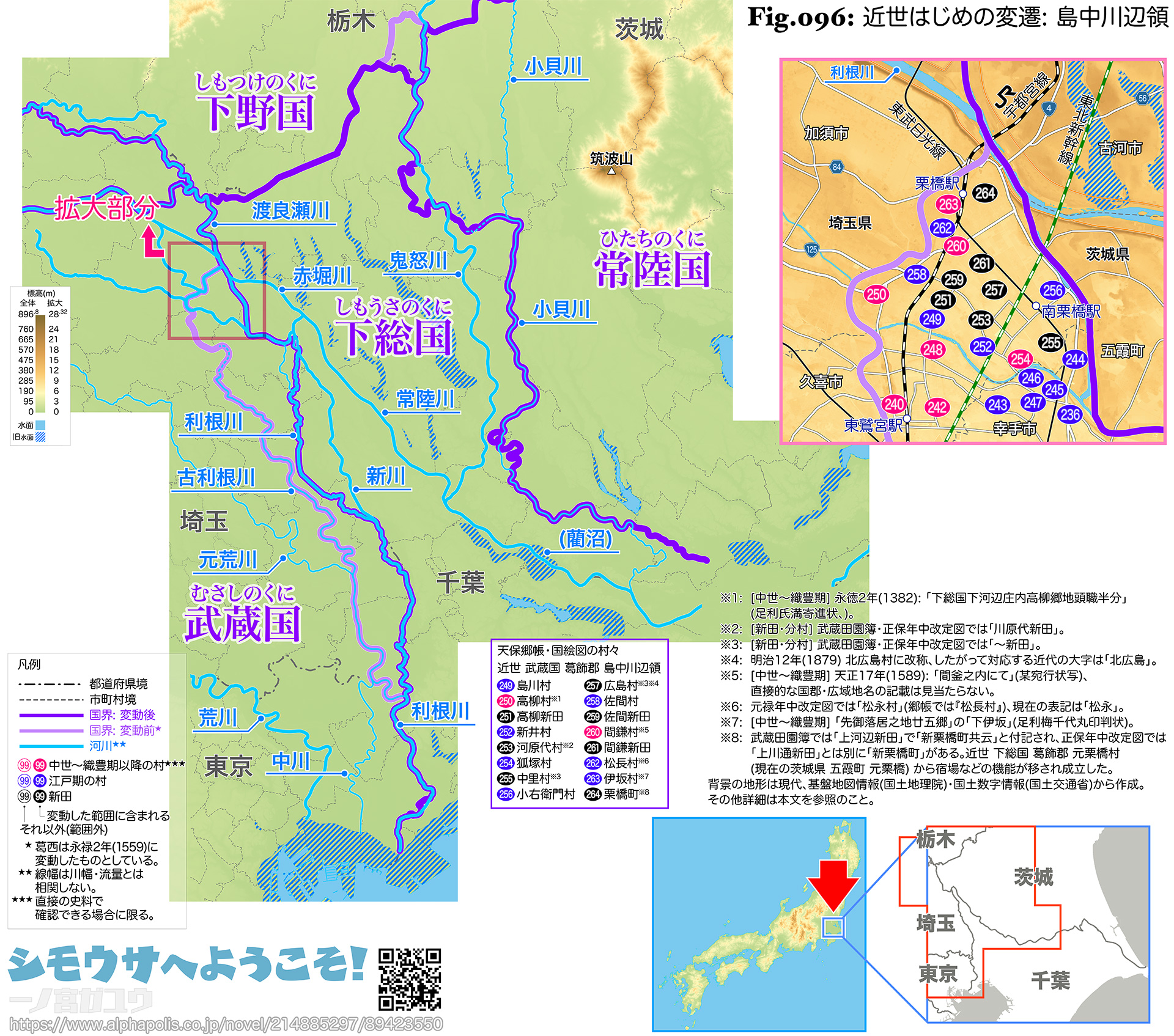

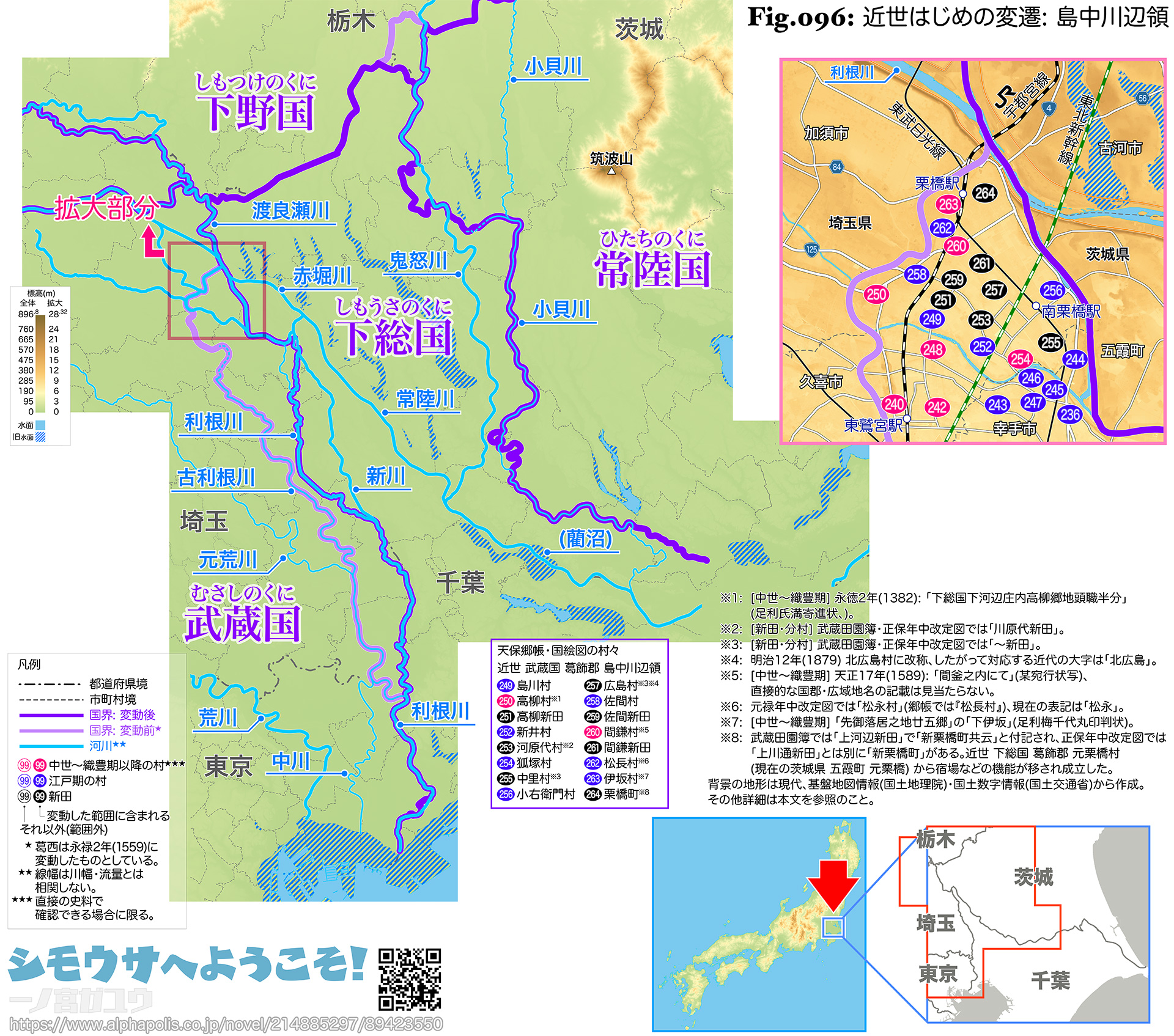

近世 武蔵国 葛飾郡 島中川辺領

| ■249. | 島川村。 |

| ■250. | 高柳村※1。 |

| ■251. | 高柳新田。 |

| ■252. | 新井村。 |

| ■253. | 河原代村※2。 |

| ■254. | 狐塚村。 |

| ■255. | 中里村※3。 |

| ■256. | 小右衛門村。 |

| ■257. | 広島村※3※4。 |

| ■258. | 佐間村。 |

| ■259. | 佐間新田。 |

| ■260. | 間鎌村※5。 |

| ■261. | 間鎌新田。 |

| ■262. | 松長村※6。 |

| ■263. | 伊坂村※7。 |

| ■264. | 栗橋町※8。 |

❖宝聖寺末寺帳

現在も幸手市 平須賀 (近世 武蔵国 葛飾郡 幸手領 平須賀村にあたる) に所在する宝聖寺の末寺帳。慶長11年の写本が残り、翻刻されたものが「埼玉の中世文書」(1960) や「鷲宮町史 史料3 中世」(1982) などに所収されている。

| ❉1: | [中世〜織豊期] 永徳2年(1382): 「下総国下河辺庄内高柳郷地頭職半分」(足利氏満寄進状、春日部市史 第2巻 古代・中世史料編,1989)。 |

| ❉2: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「川原代新田」。 |

| ❉3: | [新田・分村] 武蔵田園簿・正保年中改定図では「〜新田」。 |

| ❉4: | 明治12年(1879) 北広島村に改称、したがって対応する近代の大字は「北広島」。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 天正17年(1589): 「間釜之内にて」(某宛行状写、鷲宮町史 史料3 中世,1982)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉6: | 元禄年中改定図では「松永村」(郷帳では『松長村』)、現在の表記は「松永」。 |

| ❉7: | [中世〜織豊期] 「先御落居之地廿五郷」の「下伊坂」(足利梅千代丸印判状)。 |

| ❉8: | 武蔵田園簿では「上河辺新田」で「新栗橋町共云」と付記され、正保年中改定図では「上川通新田」とは別に「新栗橋町」がある。近世 下総国 葛飾郡 元栗橋村 (現在の茨城県 五霞町 元栗橋) から宿場などの機能が移され成立した。 |

これは豊田郡とともに島中川辺領の国郡が一時曖昧になったことを意味している。下総国界の変遷には新方・葛西以外にもまだまだ経緯があると考えられるが、いまのところこれ以上はわからない。

これは豊田郡とともに島中川辺領の国郡が一時曖昧になったことを意味している。下総国界の変遷には新方・葛西以外にもまだまだ経緯があると考えられるが、いまのところこれ以上はわからない。