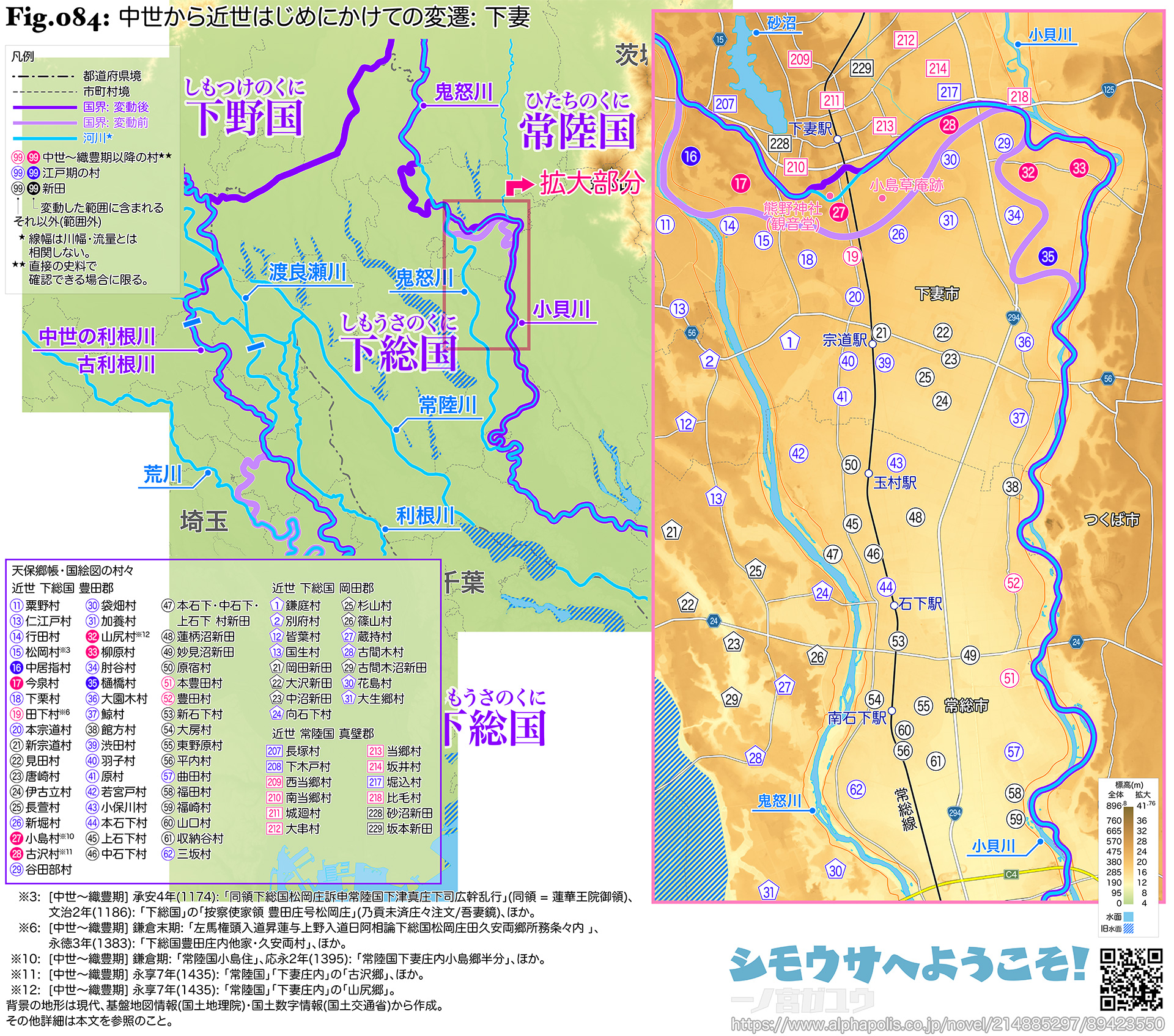

この一帯では中世、北側の常陸国に下妻庄、南側の下総国に豊田庄・松岡庄が展開された。このうち下妻庄には近世 小島村・古沢村・山尻村が含まれ、常陸・下総国界はこれらの村々の南にあるものとして把握されていた。しかし各村は近世 下総国 豊田郡に含まれ、国界が北へ移ったことがわかる。

文禄3年(1594) 佐竹氏の所領 (佐竹領) では豊臣政権下の検地 (文禄の検地) が行われ※1、近世 常陸国の基本的な編成がほぼ確定した。しかしこれが明確にいい切れるのは佐竹領に限られる。当時この一帯は、下妻城を本拠に勢力を拡大していた多賀谷氏が掌握し、多賀谷領となっていた。多賀谷領の検地については記録が残っておらず、実施された形跡がない※2。その後、慶長6年(1601) 関ケ原の戦いで石田三成方 (西軍) に付いた多賀谷領 (正確には宣家の所領) は没収され、幕府直轄地に組み込まれた。このとき広範囲に検地が行われたとみられ、鎌庭村には表紙に慶長9年(1604) の日付と「下総国下妻領鎌庭村御縄打水帳」とある検地帳が残っている※3。同時期に、小島村・古沢村・山尻村でも検地が実施され「下総国下妻領」として把握されたと推定される。

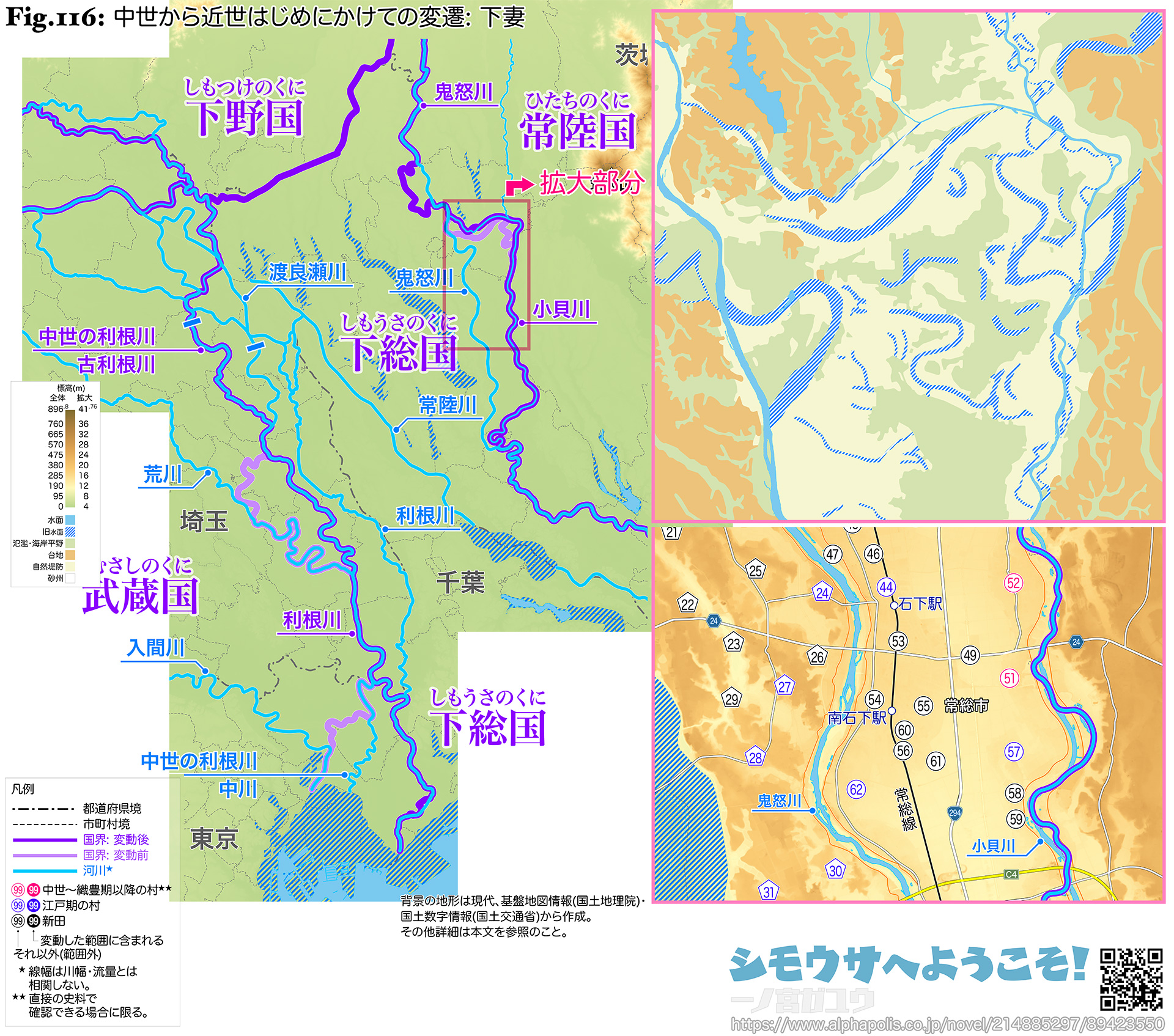

地形的な観点で検討すると、小島村・古沢村の付近には2つの流路跡があり、北 (Ⓐとする) より南 (Ⓑとする) のほうが幅が広く、自然堤防も大規模に発達している。また、山尻村の付近では北から東へ現在の小貝川が流れ、西から南にはやはり規模の大きい流路跡が残る。

下妻庄の村々 (小島村・古沢村・山尻村) の分布も念頭に置けば、Ⓐを流れていた鬼怒川の本流は、やがて堆積によって流れが滞るようになって本流は南へ、もとの本流は分流としてⒷを流れて小貝川に合流するようになったといえる。山尻村の付近の流路も近接する時期、またはその後に変わったのだろう。

下妻庄の村々 (小島村・古沢村・山尻村) の分布も念頭に置けば、Ⓐを流れていた鬼怒川の本流は、やがて堆積によって流れが滞るようになって本流は南へ、もとの本流は分流としてⒷを流れて小貝川に合流するようになったといえる。山尻村の付近の流路も近接する時期、またはその後に変わったのだろう。

近世の常陸・下総の国界はⒷであるので、残った分流がその基準にされたと考えられる。ただし、Ⓑは近世の下妻町や江戸後期の井上下妻藩「下妻領」の南限でもあるので、新たな所領単位や領域概念によるものかもしれない。また、Ⓑはその後開発されていく広大な穀倉地帯の北限でもある。とはいえ、それらも地理的な連続性に影響されたのは確かだろう。

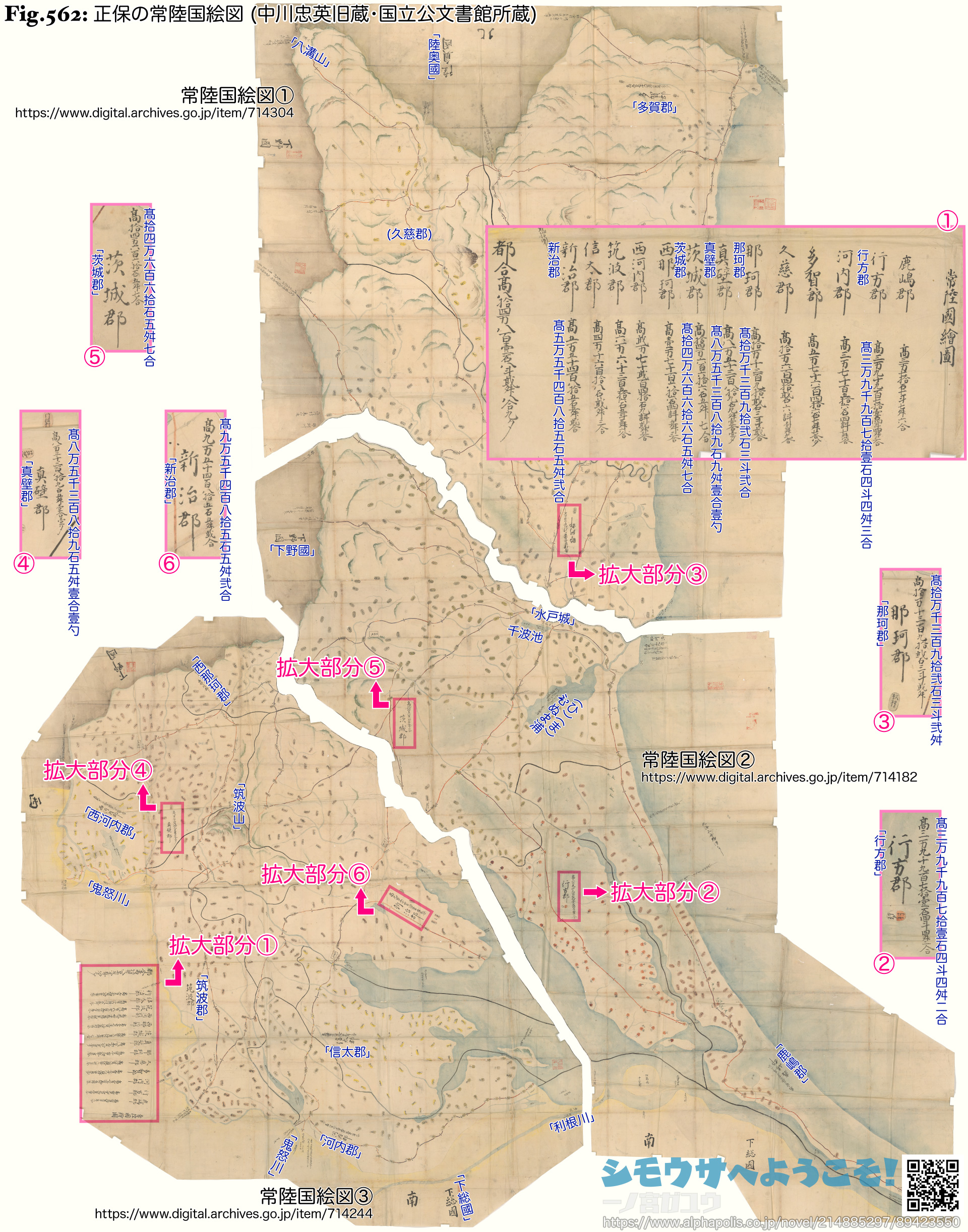

常陸国の正保国絵図にあたる中川忠英旧蔵の常陸国絵図に小島村・古沢村・山尻村は含まれず、国界付近の描写はその後の元禄国絵図と共通する。

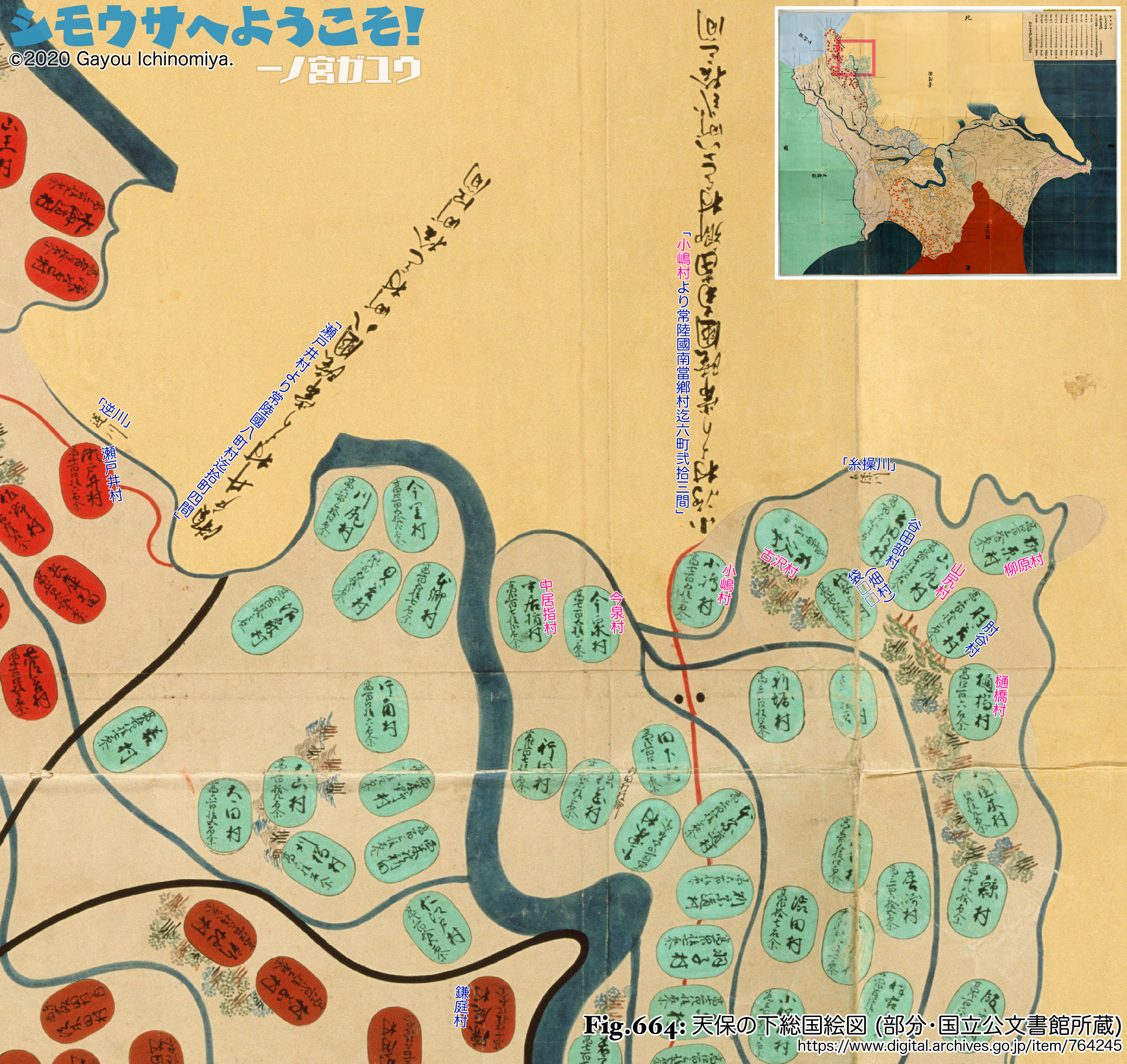

なお元禄・天保の下総国絵図 (#764295・#764245) では小島村が流路の北に配されている。

なお元禄・天保の下総国絵図 (#764295・#764245) では小島村が流路の北に配されている。

小島村は村内を流路が貫流 (横断) し、村域の大部分はそれより南にあるのでこれは不思議に思える。しかし、迅速測図原図で確認できる集落は下妻市街地から続く台地の南端、熊野神社・観音堂がある付近に限られ、流路以南となる低地は水田として利用されている。

小島村は村内を流路が貫流 (横断) し、村域の大部分はそれより南にあるのでこれは不思議に思える。しかし、迅速測図原図で確認できる集落は下妻市街地から続く台地の南端、熊野神社・観音堂がある付近に限られ、流路以南となる低地は水田として利用されている。

つまり村は文字どおりに村落のことであって、国絵図においても村落が存在するところに村は配されたのだろう。

つまり村は文字どおりに村落のことであって、国絵図においても村落が存在するところに村は配されたのだろう。

武蔵国 多賀谷郷 (多ケ谷郷とも※4、近世 武蔵国 埼玉郡 騎西領 内田ケ谷村・現在の埼玉県 加須市 内田ケ谷) から出た一族。南北朝期の小山義政の乱 (天授6年/康暦2年〜弘和2年/永徳2年,1380〜1382) 後、結城氏との関係が生まれ、のちその家臣となった。その後、戦国期までに勢力を拡大して事実上結城氏から独立していたが、佐竹氏・結城氏のどちらに従うかで翻弄され、最終的に多賀谷重経・宣家親子 (ただし宣家は養子、佐竹義宣の弟) と三経 (重経の実子) の二派に分裂した。ほかに結城氏の重臣で多賀谷政広という人物がいる (重経の祖父と政広の父が兄弟)。

前者は「文禄の役」における不手際によって豊臣政権から処分を受け※5、さらに慶長6年(1601) 関ケ原の戦いで西軍に付いたことから徳川政権にすべて没収された※6。後者は結城氏の家臣に戻ったことから所領は結城領に組み込まれ、関ケ原の戦い後の結城秀康転封にともなって越前で同等の所領を得た※7。なお、多賀谷宣家は佐竹義宣のもとに戻って出羽 (秋田) へ移ったが、重経はこれには同行せず、その後は各地を放浪したらしい※6。

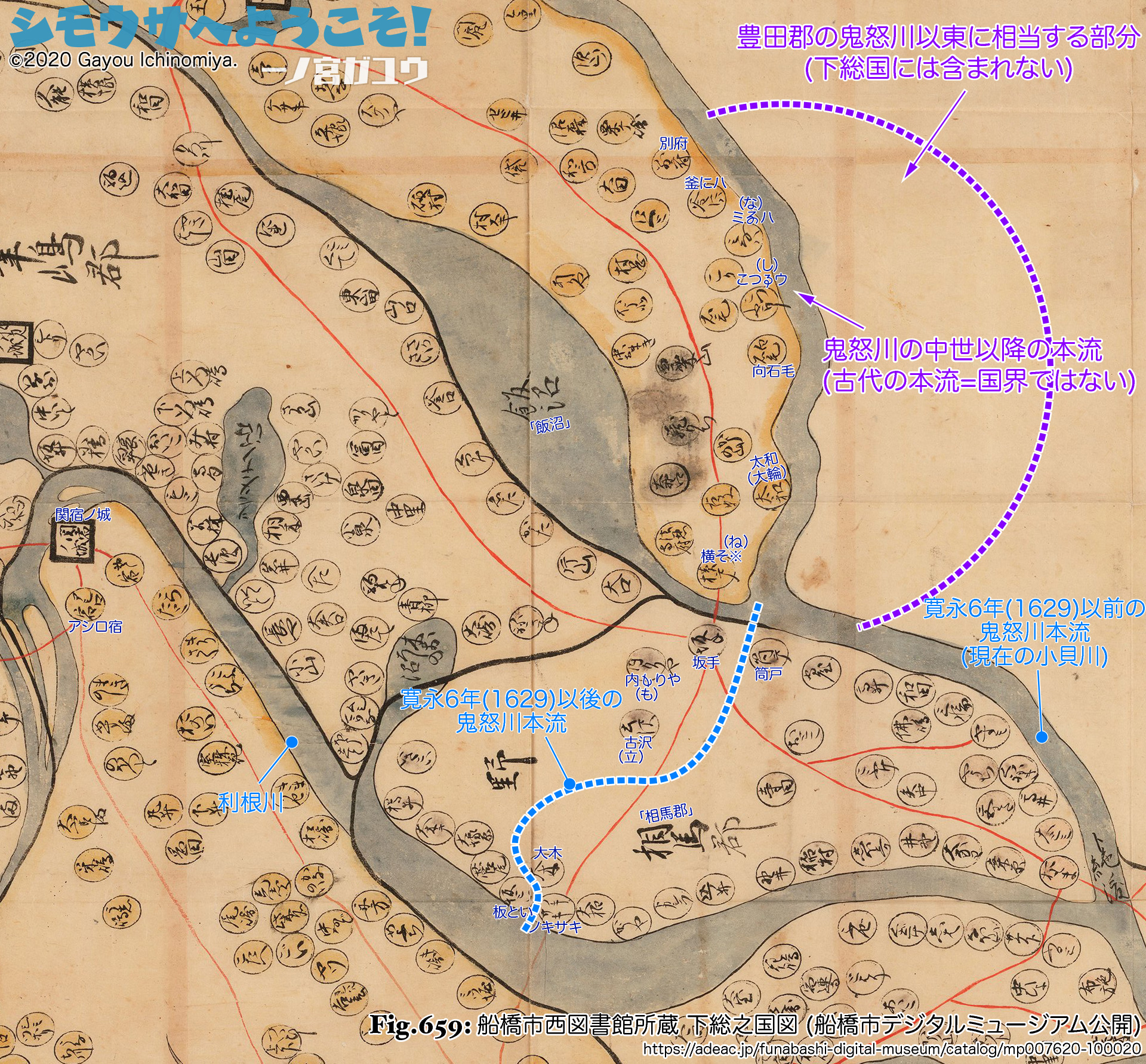

船橋市西図書館蔵の『下総之国図』には中世以降の鬼怒川 (板戸井開削以前の流路) から東、小貝川 (古代の鬼怒川) までの部分が描かれていない。

つまり近世 豊田郡の大部分がなく、中世の鬼怒川 (同) が常陸との国界になっている。これが意味するところはいまのところわからないが、下総之国図の成立経緯とともにこの付近の国界にもまだ明かされていない経緯がありそうで興味深い。

つまり近世 豊田郡の大部分がなく、中世の鬼怒川 (同) が常陸との国界になっている。これが意味するところはいまのところわからないが、下総之国図の成立経緯とともにこの付近の国界にもまだ明かされていない経緯がありそうで興味深い。

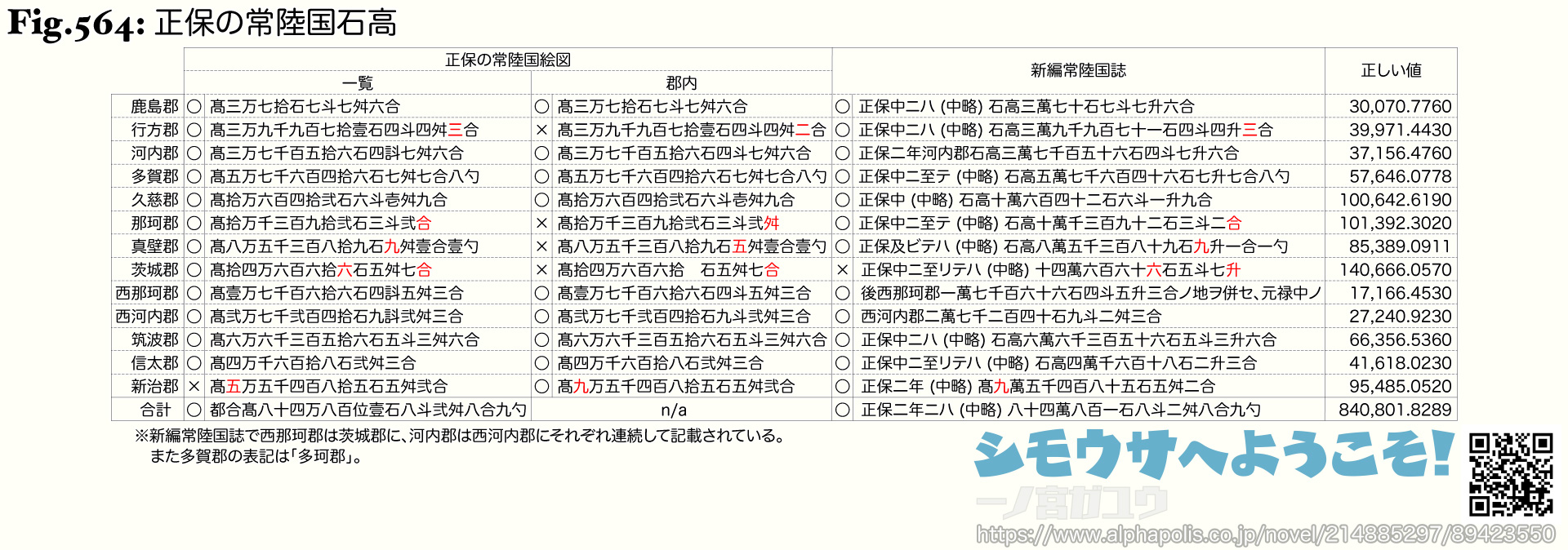

国立公文書館が所蔵する中川忠英旧蔵の常陸国絵図 (#714304・#714182・#714244) について、記載されている各郡の石高を『新編常陸国誌』に示されている正保2年(1645) の石高と比較すると一致する。したがって中川忠英旧蔵の常陸国絵図は正保の常陸国絵図の写しであるといえる。

なお『新編常陸国誌』では、西那珂郡の石高は茨城郡に、西河内郡の石高は河内郡にそれぞれまとめて記載されている。

なお『新編常陸国誌』では、西那珂郡の石高は茨城郡に、西河内郡の石高は河内郡にそれぞれまとめて記載されている。

絵図の石高のうち郡内に記載された石高には写本に起因すると思われる誤りが多いが、新治郡については郡内に記載された石高が正しく、一覧の石高が誤っている。

絵図の石高のうち郡内に記載された石高には写本に起因すると思われる誤りが多いが、新治郡については郡内に記載された石高が正しく、一覧の石高が誤っている。

中山信名原著、色川三中校訂、栗田寛増補・修訂による常陸国の地誌。中山の存命中には完成せず (天保7年(1836) 没)、色川が校訂したものを明治期に入って栗田が増補・修訂し完成させた。上巻は明治32年(1899)、下巻は明治34年(1901)の刊行。 『茨城県史 近世編』(1985) によれば、都邑・村落・文書の 3部門は原書になく、ほか建置沿革・神社・仏寺・官職などにも増補部分が多いとされる。「色川氏本」を明治8年(1875) に写した写本が国立公文書館で所蔵・公開されており、実際、都邑・村落・文書は含まれない。これによって本書の史料価値が下がるわけではないが、純粋な近世の地誌ではない点には注意したい。

| ❉1: | 常州検地覚書 (矢祭町史 第2巻 史料編1, 1985)。 |

| ❉2: | 下妻市史 上 原始古代・中世(1993)。 |

| ❉3: | 村史 千代川村生活史 第3巻 前近代史料(2001)。 |

| ❉4: | 新編武蔵風土記稿。 |

| ❉5: | 天正20年(1592) 9月14日 豊臣秀吉朱印状、下妻市史料 古代・中世編(1996) 所収。 |

| ❉6: | 「明野町史」(1985)・「八千代町史 通史編」(1987)・「恩栄録・廃絶録」(1970)。 |

| ❉7: | 慶長6年(1601) 9月9日 結城秀康知行宛行状・慶長9年(1604) 11月12日 結城秀康知行宛行状、下妻市史料 古代・中世編(1996) 所収。 |

近世 下総国 豊田郡

| ■11. | 粟野村。 |

| ■13. | 仁江戸村。 |

| ■14. | 行田村※2。 |

| ■15. | 松岡村※3※4※2。 |

| ■16. | 中居指村。 |

| ■17. | 今泉村※5。 |

| ■18. | 下栗村。 |

| ■19. | 田下村※6。 |

| ■20. | 本宗道村。 |

| ■21. | 新宗道村※7。 |

| ■22. | 見田村※8※9。 |

| ■23. | 唐崎村※8※9。 |

| ■24. | 伊古立村※8※9。 |

| ■25. | 長萱村※8※9。 |

| ■26. | 新堀村。 |

| ■27. | 小島村※10。 |

| ■28. | 古沢村※11。 |

| ■29. | 谷田部村。 |

近世 下総国 豊田郡

| ■30. | 袋畑村。 |

| ■31. | 加養村。 |

| ■32. | 山尻村※12。 |

| ■33. | 柳原村※13。 |

| ■34. | 肘谷村。 |

| ■35. | 樋橋村※14。 |

| ■36. | 大園木村。 |

| ■37. | 鯨村。 |

| ■38. | 館方村※15。 |

| ■39. | 渋田村。 |

| ■40. | 羽子村。 |

| ■41. | 原村。 |

| ■42. | 若宮戸村。 |

| ■43. | 小保川村。 |

| ■44. | 本石下村。 |

| ■45. | 上石下村※18。 |

| ■46. | 中石下村※18。 |

近世 下総国 豊田郡

| ■47. | 本石下・中石下・ 上石下 村新田※16※17※18。 |

| ■48. | 蓮柄沼新田※16。 |

| ■49. | 妙見沼新田※16。 |

| ■50. | 原宿村※19。 |

| ■51. | 本豊田村※20。 |

| ■52. | 豊田村※20。 |

| ■53. | 新石下村※21。 |

| ■54. | 大房村※22。 |

| ■55. | 東野原村※22。 |

| ■56. | 平内村※22。 |

| ■57. | 曲田村。 |

| ■58. | 福田村※23※24。 |

| ■59. | 福崎村※23※24。 |

| ■60. | 山口村※22。 |

| ■61. | 収納谷村※22。 |

| ■62. | 三坂村。 |

近世 下総国 岡田郡

| ■1. | 鎌庭村。 |

| ■2. | 別府村。 |

| ■12. | 皆葉村。 |

| ■13. | 国生村。 |

| ■21. | 岡田新田※16。 |

| ■22. | 大沢新田※16。 |

| ■23. | 中沼新田※16。 |

| ■24. | 向石下村。 |

近世 下総国 岡田郡

| ■25. | 杉山村※16※25。 |

| ■26. | 篠山村※16※25。 |

| ■27. | 蔵持村。 |

| ■28. | 古間木村。 |

| ■29. | 古間木沼新田※16。 |

| ■30. | 花島村。 |

| ■31. | 大生郷村。 |

近世 常陸国 真壁郡

| ■207. | 長塚村。 |

| ■208. | 下木戸村。 |

| ■209. | 西当郷村※26※27。 |

| ■210. | 南当郷村※26※27。 |

| ■211. | 城廻村※26※27。 |

| ■212. | 大串村※28。 |

近世 常陸国 真壁郡

| ■213. | 当郷村※26※29※27。 |

| ■214. | 坂井村※30。 |

| ■217. | 堀込村※31。 |

| ■218. | 比毛村※32。 |

| ■228. | 砂沼新田※33。 |

| ■229. | 坂本新田※33。 |

| ❉1: | 元禄郷帳・国絵図との対照を含む。 |

| ❉2: | 明治11年(1878) 行田村・松岡村で合併し 二本紀村、したがって対応する近代の大字は「二本紀」。 |

| ❉3: | [中世〜織豊期] 承安4年(1174): 「同領下総国松岡庄訴申常陸国下津真庄下司広幹乱行」(同領 = 蓮華王院御領、吉記、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)、文治2年(1186): 「下総国」の「按察使家領 豊田庄号松岡庄」(乃貢未済庄々注文/吾妻鏡)、ほか。 |

| ❉4: | 元禄郷帳・国絵図では「行田村之枝郷」、天保郷帳・国絵図では「行田村枝郷」と付記される。 |

| ❉5: | [中世〜織豊期] 室町期: 「仏供料今泉にて」(下問利之寺領寄進状、下妻市史料 多賀谷氏関係2,1976)、織豊期: 「今泉之不動之別当」(多賀谷重経書状写、下妻市史料 古代・中世編,1996)。 |

| ❉6: | [中世〜織豊期] 鎌倉末期: 「左馬権頭入道昇蓮と上野入道日阿と相論する下総国松岡庄田久安両郷の所務条々の内 (左馬権頭入道昇蓮与上野入道日阿相論下総国松岡庄田久安両郷所務条々内) 」(『下』は欠字、吾妻鏡、記事は寛元4年(1243) 12月29日)、永徳3年(1383): 「下総国豊田庄内他家・久安両村」(宍戸基宗重打渡状、下妻市史料 古代・中世編, 1996)、ほか。 |

| ❉7: | [新田・分村] 寛永7年(1630) 下総国下妻領之内宗道新田村御検地帳によれば、はじめ「宗道新田村」。 |

| ❉8: | [新田・分村] 村史 千代川村生活史 第5巻 前近代通史(2003) によれば、はじめ「四ケ村」としてまとめて把握され、万治3年(1660) 分村。 |

| ❉9: | 元禄郷帳・国絵図では「四箇」を冠称する。 |

| ❉10: | [中世〜織豊期] 鎌倉期: 「常陸国小島住」(親鸞門侶交名注文、結城市史 第1巻 古代中世史料編,1977)、応永2年(1395): 「常陸国下妻庄内小島郷半分」(鎌倉公方足利氏満所領宛行状、下妻市史料 古代・中世編,1996) 、ほか。 |

| ❉11: | [中世〜織豊期] 永享7年(1435): 「常陸国」「下妻庄内」の「古沢郷」(常陸国富有仁等注文写、下妻市史料 古代・中世編,1996)、ほか。 |

| ❉12: | [中世〜織豊期] 永享7年(1435): 「常陸国」「下妻庄内」の「山尻郷」(常陸国富有仁等注文写、下妻市史料 古代・中世編,1996)。 |

| ❉13: | [中世〜織豊期] 応永年間(1394〜1428): 「やきわし」(大宝郷付近用水絵図写、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)・「やき𛄌ら」(新編常陸)、直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。なお、絵図の範囲や位置関係から考えると、当村を指しているのか疑問が残る。 |

| ❉14: | 天保郷帳では「古者火橋村」と付記され、元禄郷帳・国絵図では「火橋村」。 |

| ❉15: | [新田・分村] 伊奈忠次文書集成(1981) 所収の慶長13年(1608) 開発手形に「たてかた新田」とある。 |

| ❉16: | [新田・分村] 元禄郷帳・国絵図には含まれない。 |

| ❉17: | 天保郷帳・国絵図では村名は併記される。 |

| ❉18: | 対応する近代の大字は存在しない。上石下村・中石下村は明治11年(1878) 本石下村へ編入、流作場相当 (3石余) の本石下・中石下・上石下 村新田もこのときまでに各村に編入されたと考えられる。 |

| ❉19: | [新田・分村] 石下町史(1988) によれば、寛文年間(1661〜1673) または万治元年(1658) に本石下村 (石毛村) から分村。 |

| ❉20: | [中世〜織豊期] 文治2年(1186): 「下総国」の「按察使家領 豊田庄号松岡庄」(乃貢未済庄々注文/吾妻鏡)、正慶元年(1332): 「下総国豊田庄」(空如覚書写、真岡市史 第2巻 古代中世史料編,1984)、ほか。 |

| ❉21: | [新田・分村] 寛永7年(1630) に石下新田から改称 (石下町史, 1988)。 |

| ❉22: | [新田・分村] 寛永7年(1630) 石毛村 (本石下村) から分村 (新石下村沿革誌、石下町史, 1988)。 |

| ❉23: | [新田・分村] 慶長〜元和年間(1596〜1624) の開発 (水海道市史 上巻, 1983)。 |

| ❉24: | 明治18年(1885) 2村で合併し福二村、したがって対応する近代の大字は存在しない。 |

| ❉25: | 例外的に天保郷帳では「向石下村之内」と付記される (枝郷相当)。 |

| ❉26: | [中世〜織豊期] 承安4年(1174): 「同領下総国松岡庄訴申常陸国下津真庄下司広幹乱行」(同領 = 蓮華王院御領、吉記、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985)、治承3年(1179): 「常陸州下津間御莊內八幡宮」(胎蔵界灌頂隋要記奥書、群馬県史 資料編5 中世1 古文書・記録,1978)、永仁5年(1297): 「常陸国下妻庄内大宝郷八幡宮別当職」(下妻荘地頭代連署年貢送進状、下妻市史料 古代・中世編,1996)、ほか。 |

| ❉27: | 明治15年(1882) に合併し下妻町、したがって対応する近代の大字は下妻。 |

| ❉28: | [中世〜織豊期] 永享7年(1435): 「常陸国」「下妻庄内」の「大串郷」(常陸国富有仁等注文写、下妻市史料 古代・中世編,1996)。 |

| ❉29: | 下妻市史 中 近世(1994) によれば「東当郷村」とも。 |

| ❉30: | [中世〜織豊期] 弘長3年(推定,1263): 「ひたちのしもつま」の「さかいのかう」(恵信尼消息、親鸞とその妻の手紙,1968)、応永年間(1394〜1428): 「幸井郷」(大宝郷付近用水絵図写、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985・新編常陸)、永享7年(1435): 「常陸国」「下妻庄内」の「幸井郷」(常陸国富有仁等注文写、下妻市史料 古代・中世編,1996)。 |

| ❉31: | 天保郷帳では「古者堀籠村」と付記され、元禄郷帳・国絵図では「堀籠村」。現在の表記は「堀篭」。 |

| ❉32: | [中世〜織豊期] 応永年間(1394〜1428): 「ひけの道」(大宝郷付近用水絵図写、関城町史 史料編3 中世関係史料,1985・新編常陸)。直接的な国郡・広域地名の記載は見当たらない。 |

| ❉33: | 元禄郷帳には含まれない。 |